|

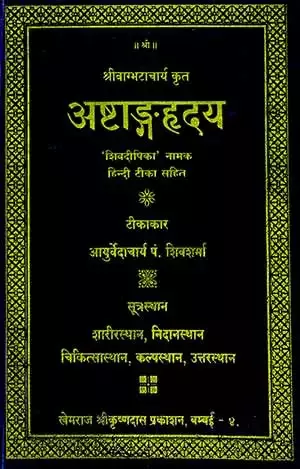

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

सप्तमोऽध्यायः

अथातोऽन्नरक्षाध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब हम यहाँ से अन्नरक्षा नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। जैसा कि इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

निरुक्ति—इस प्रकरण में 'अन्न' शब्द पकाकर तैयार किये गये तथा खाये जाने योग्य पदार्थों का वाचक है। यथा—'अन्नं भक्ते च भुक्ते स्यात् । इति मेदिनी। अन्यत्र इसके और भी अर्थ होते हैं। इसी अन्न की किस प्रकार और किसलिए रक्षा करनी चाहिए, यही इस अध्याय का प्रधान विषय है। यद्यपि आगे कहा जा रहा है कि राजा या महाराजा अपने घर के पास चिकित्सक के रहने की व्यवस्था करे। संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत—च.सू. ११, २१, २६; च.शा. ८; च.सि. १२; सु.सू. २०, ३४; सु.शा. ४; सु.चि. २४; सु.क. १ तथा अ.सं.सू. ८-९ में देखें।

राजा राजगृहासन्ने प्राणाचार्यं निवेशयेत्।

सर्वदा स भवत्येवं सर्वत्र प्रतिजागृविः॥१॥

प्राणाचार्य की नियुक्ति-राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राजभवन के समीप शास्त्रज्ञ कुशल चिकित्सक को सदा रखे, उसकी नियुक्ति करे अथवा उसके रहने की व्यवस्था करे। ऐसा करने पर वह चिकित्सक राजा के आहार-विहार आदि के प्रति सदैव जागरूक ( सचेष्ट) रहेगा॥१॥

अन्नपानं विषाद्रक्षेद्विशेषेण महीपतेः।

योगक्षेमौ तदायत्तौ धर्माद्या यन्निबन्धनाः॥२॥

चिकित्सक का कर्तव्य-राजा या श्रीमान् पुरुष जिस अन्न-पान का सेवन करें, उसमें कहीं से किसी प्रकार विष का प्रयोग तो नहीं हुआ है, इसकी परीक्षा कर उनकी रक्षा चिकित्सक करता रहे। क्योंकि राजा की विधिपूर्वक रक्षा होने पर ही उससे योगक्षेम ( जीविका एवं कुशलता ) तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का लाभ प्राप्त हो सकता है।।२।।

वक्तव्य-उक्त श्लोक में 'अन्नपान' एक प्रधान विषय कह दिया है, इसके अतिरिक्त वस्त्र, माला, गुलदस्ता, रूमाल, प्रसाधन-सामग्री आदि पर भी चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिए। विषकन्याओं का प्रयोग होता था, आज भी उसके प्रकारान्तर हैं, इनसे सावधान रहें। वैसे शत्रुओं से सभी को सदा सावधान रहना चाहिए। महर्षि चाणक्य ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहा है-'न विश्वसेत् कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत् । कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत् ॥ (चा.नी. २।६)

ओदनो विषवान् सान्द्रो यात्यविसाव्यतामिव।

चिरेण पच्यते पक्वो भवेत्पर्युषितोपमः॥३॥

मयूरकण्ठतुल्योष्मा मोहमूर्छाप्रसेककृत्।

हीयते वर्णगन्धाद्यैः क्लिद्यते चन्द्रिकाचितः॥४॥

विषैले भात के लक्षण—विष मिला हुआ भात कुछ गीला-सा रहता है, ऐसा लगता है, मानो उसमें से माँड़ न निकाला गया हो। यदि पकते समय ही विष डाल दिया गया हो तो चावल देर से पकते हैं। यदि पके हुए भात में विष मिला दिया हो तो वह बासी भात जैसा दिखलायी देता है, उसमें से जो भाप निकलती है वह मोर के कण्ठ के समान वर्ण वाली (नीली) होती है। उस भाप के लगने से अथवा उस भात को खोलने से मोह, मूर्छा होती है तथा मुख से लार निकलने लगती है। वह विषैला भात अपने स्वाभाविक रूप तथा गन्ध वाला नहीं रह जाता है, उसमें गलन या सड़न-सी पैदा हो जाती है और उसमें चन्द्रिकाएँ जैसी दिखलायी पड़ती हैं।। ३-४॥

व्यञ्जनान्याशु शुष्यन्ति ध्यामक्वाथानि तत्र च ।

हीनाऽतिरिक्ता विकृता छाया दृश्येत नैव वा॥

फेनोर्ध्वराजीसीमन्ततन्तुबुद्बुदसम्भवः।

विच्छिन्नविरसा रागाः खाण्डवाः शाकमामिषम् ॥६॥

विषैले व्यजनों के लक्षण—विष युक्त व्यंजन (शाक-तरकारी आदि ) जल्दी सूख जाते हैं और उनके रस मलिन पड़ जाते हैं। उन रसों में यदि छाया दिखलायी भी पड़ती है, तो वह हीन अंगों वाली या अतिरिक्त अंगों वाली अथवा विकृत छाया दिखती है अथवा छाया नहीं दिखायी देती। उन व्यंजनों में विष के कारण ऊपर की ओर को झाग उठने लगती है, रेखाएँ दिखलायी देती हैं, बीच में फटा हुआ-सा, तन्तु (ताँत ) जैसा, बुलबुले जैसे उठना—ये लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। राग ( रायते), खाडव (खट्टे रस वाली सब्जियाँ), शाक तथा मांसरसों के आकार कटे-फटे से दिखलायी देते हैं और खाने पर उनका रस विकृत जान पड़ता है।।५-६ ।।

नीला राजी रसे, ताम्रा क्षीरे, दधनि दृश्यते ।

श्यावाऽऽपीतासिता तक्रे, घृते पानीयसन्निभा॥

मस्तुनि स्यात्कपोताभा, राजी कृष्णा तुषोदके।

काली मद्याम्भसोः, क्षौद्रे हरित्तैलेऽरुणोपमा॥

पाकः फलानामामानां पक्वानां परिकोथनम्।

द्रव्याणामाशुष्काणां स्यातां म्लानिविवर्णते॥

मृदूनां कठिनानां च भवेत्स्पर्शविपर्ययः।

माल्यस्य स्फुटिताग्रत्वं म्लानिर्गन्धान्तरोद्भवः॥१०॥

ध्याममण्डलता वस्त्रे, शदनं तन्तुपक्ष्मणाम् ।

धातुमौक्तिककाष्ठाश्मरत्नादिषु मलाक्तता ॥११॥

स्नेहस्पर्शप्रभाहानिः, सप्रभत्वं तु मृण्मये।

विषैली वस्तुओं के विशिष्ट लक्षण—विषैले मांसरस में नीली रेखाएँ, दूध में लाल, दही में काली, पीली या सफेद मठा में, घी में पानी की जैसी, मस्तु ( दही के पानी आदि) में कबूतर के वर्ण जैसी, तुषोदक (काँजी ) में काली रेखाएँ, मद्य में तथा जल में काली रेखाएँ, मधु में हरे वर्ण वाली, तेल में अरुण वर्ण ( ईंट के रंग जैसी) रेखाएँ दिखलायी देती हैं।

विष के प्रभाव से कच्चे फल शीघ्र पक जाते हैं, पके हुए फलों से सड़न पैदा हो जाती है। गीले अथवा सूखे पदार्थ विषप्रयोग से मलिन तथा विकृत वर्ण के हो जाते हैं। कोमल एवं कठोर द्रव्यों के स्पर्श में अन्तर पड़ जाता है। अथवा इसे इस प्रकार समझें—विष-प्रयोग से मृदु द्रव्य कठोर और कठोर द्रव्य मृदु स्पर्श वाले हो जाते हैं। माला में फूलों के अगले हिस्से फूट जाते हैं, वे मलिन पड़ जाते हैं और उनकी गन्ध विकृत हो जाती है। वस्त्रों पर सूखापन, चकत्ते पड़ जाना, उनके धागे या रोएँ ढीले पड़ जाते हैं या टूटने लगते हैं। सोना आदि धातुओं के आभूषणों, मोती आदि में; लकड़ी से बने हुए कुर्सी, टेबुल, चौकी, छड़ी आदि में, पत्थर से गढ़े गये पात्रों पर, हीरे आदि उत्तम रत्नों में मैलापन आ जाता है। उनमें से चिकनापन, स्पर्शप्रियता, प्रभा की हानि हो जाती है और मिट्टी के पात्रों में चमकीलापन आ जाता है।। ७-११॥

विषदः श्यावशुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशः॥१२॥

स्वेदवेपथुमांस्त्रस्तो भीतः स्खलति जृम्भते।

विषदाता के लक्षण—इसका मुख गोरा होने पर भी काली छाया युक्त, चेहरा सूखा हुआ-सा कान्तिहीन हो जाता है। वह लज्जित होकर इधर-उधर दूर तक दिशाओं की ओर देखता रहता है अर्थात् वह अपराधी होने के कारण किसी से नजर मिला नहीं पाता। उसके शरीर में पसीना तथा कम्पन होने लगता है, वह घबड़ा जाता है, डर जाता है, चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और बार-बार अँभाइयाँ लेता रहता है।।१२।।

वक्तव्य-विषदाता के कुछ और भी लक्षण होते हैं उन्हें चरक, सुश्रुत आदि में देखें। कभी-कभी पुलिस की धर-पकड़ से निरपराधी भी फँस जाते हैं और वे भी वैसी चेष्टा करने लगते हैं। अतः सावधानी से निर्णय करना चाहिए।

प्राप्यान्नं सविषं त्वग्निरेकावर्तः स्फुटत्यति ॥१३॥

शिखिकण्ठाभधूमार्चिरनर्चिोग्रगन्धवान्

विषैले अन्न की अग्नि-परीक्षा–यदि विषैला अन्न आग में डाला जाता है, तो उसकी लौ किसी एक ओर ही होती है। वह अन्न अत्यन्त फूटने (चट-चटाने ) लगता है, मोर के गले के सदृश नीली लौ तथा ऐसा ही धुआँ निकलता है अथवा आग की लौ नहीं भी उठती और उसमें से अत्यन्त तीव्र दुर्गन्ध आती है॥१३॥

वक्तव्य-हमारे प्राचीन धर्माचार्यों ने भोजन करने के पहले कुछ ग्रास गाय, कुत्ता, कौआ आदि को देने का और कुछ अंश अग्नि में डालने का जो निर्देश दिया था, उसमें धार्मिक दृष्टिकोण के साथ-ही-साथ एक रहस्य यह भी अवश्य रहा होगा। इसी से सम्बन्धित वर्णन आगे भी है।

नियन्ते मक्षिकाः प्राश्य काकः क्षामस्वरो भवेत्॥१४॥

उत्क्रोशन्ति च दृष्ट्वैतच्छुकदात्यूहसारिकाः।

हंसः प्रस्खलति, ग्लानिर्जीवजीवस्य जायते॥

चकोरस्याऽक्षिवैराग्यं, क्रौञ्चस्य स्यान्मदोदयः।

कपोतपरभृद्दक्षचक्रवाका जहत्यसून् ॥१६॥

उद्वेगं याति मार्जारः, शकृन्मुञ्चति वानरः ।

हृष्येन्मयूरस्तदृष्ट्या मन्दतेजो भवेद्विषम् ॥१७॥

इत्यन्नं विषवज्ज्ञात्वा त्यजेदेवं प्रयत्नतः।

यथा तेन विपद्येरन्नपि न क्षुद्रजन्तवः ॥१८॥

विषैले अन्न का प्रभाव—विषैले अन्न (आहार ) को खाकर मक्खियाँ मर जाती हैं, कौए का स्वर क्षीण हो जाता है और ऐसे अन्न को देखते ही सुग्गा, दात्यूह ( जलमुर्गा या कौआ या चातक पक्षी ) तथा मैना—ये पक्षी चिल्लाने लगते हैं। हंस लड़खड़ाने लगते हैं, जीवंजीव (कोषकार कहते हैं कि इसे देखने मात्र से विष का नाश हो जाता है) पक्षी विष को देखकर दुःखी हो जाता है, चकोर की आँखों का रंग बिगड़ जाता है, क्रौञ्च को नशा चढ़ जाता है; कबूतर, कोयल, मुर्गा, चकवा ये मर जाते हैं, बिलाव घबड़ा जाता है, बन्दर देखते ही मलत्याग कर देता है तथा मोर विष को देखकर प्रसन्न हो जाता है और इसके देखने मात्र से विष का प्रभाव कम हो जाता है (अतएव यह जहरीले साँपों को भी खा जाता है)। इन परीक्षाओं से उस अन्न को विष के समान समझ कर छोड़ दे और उस अन्न को ऐसे स्थान पर डाल दे, जिससे क्षुद्र प्राणी भी उसे खाकर न मरें।। १४-१८ ।।

वक्तव्य-प्रमादो धीमतामपि' अर्थात् सूझ-बूझसम्पन्न लोग भी जब भूल कर बैठते हैं तो श्रीमान् पुरुषों की तो बात ही क्या कहना है! यदि किसी प्रकार विष-प्रयोग हो ही गया हो तो उसका निराकरण इस प्रकार करें।

स्पृष्टे तु कण्डूदाहोषाज्वरार्तिस्फोटसुप्तयः ।

नखरोमच्युतिः शोफः, सेकाद्या विषनाशनाः॥१९॥

शस्तास्तत्र प्रलेपाश्च सेव्यचन्दनपद्मकैः।

ससोमवल्कतालीसपत्रकुष्ठामृतानतैः॥२०॥

स्पर्शज विष-चिकित्सा-विषैले पदार्थों (माला, वस्त्र आदि ) का स्पर्श हो जाने पर खुजली, जलन, ऊष्मा (गरम-गरम भाप जैसी निकलना), ज्वर हो जाना, पीड़ा, उस स्थान पर फफोलों का निकलना, सुन्न पड़ जाना, नख तथा रोमों का उखड़ जाना, सूजन हो जाना आदि लक्षण हो जाते हैं। इस स्थिति में शीघ्र ही विषनाशक स्नान, अभ्यंग, अवगाहन तथा लेपों-प्रलेपों की व्यवस्था करें। यथा-खस, सफेद चन्दन, पद्मकाष्ठ ( पद्माख), कायफल का छिलका ( इसकी नस्य भी बनायी जाती है), तालीसपत्र, कूठ (यह सुगन्धित द्रव्य है), गिलोय तथा तगर के कल्क का लेप करें और क्वाथ को पिलायें अथवा इनके क्वाथों का उन अवयवों में सेचन करें।।१९-२० ।।

लाला जिह्वौष्ठयोर्जाड्यमूषा चिमिचिमायनम् ।

दन्तहर्षो रसाज्ञत्वं हनुस्तम्भश्च वक्त्रगे॥२१॥

सेव्याद्यैस्तत्र गण्डूषाः सर्वं च विषजिद्धितम् ।

मुख में विष का प्रभाव यदि मुख के भीतरी प्रदेश में किसी विष का प्रभाव हो गया हो तो उसमें ये लक्षण होते हैं—मुख से बार-बार लार निकलना, जीभ तथा होठों में जड़ता, जलन का होना, चुनचुनाहट का होना, दन्तहर्ष, रसों का ज्ञान न होना ( यह जिह्वा की जड़ता है ) तथा हनुस्तम्भ। इनकी चिकित्सा–बीसवें श्लोक में कहे गये खस आदि द्रव्यों के क्वाथ बनवाकर उनके गण्डूष (कुल्ले ) करें और भी जो विषनाशक चिकित्सा हो, उसे करें, ये सब हितकर होती हैं।।२१।।

आमाशयगते

स्वेदमूर्छाध्मानमदभ्रमाः॥२२॥

रोमहर्षो वमिर्दाहश्चक्षुर्हृदयरोधनम्।

बिन्दुभिश्चाचयोऽङ्गानां, पक्वाशयगते पुनः॥२३॥

अनेकवर्णं वमति मूत्रयत्यतिसार्यते।

तन्द्रा कृशत्वं पाण्डुत्वमुदरं बलसङ्क्षयः॥२४॥

तयोर्वान्तविरिक्तस्य हरिद्रे कटभी गुडम्।

सिन्दुवारितनिष्पावबाष्पिकाशतपर्विकाः॥२५॥

तण्डुलीयकमूलानि कुक्कुटाण्डमवल्गुजम्।

नावनाञ्जनपानेषु योजयेद्विषशान्तये॥२६॥

आमाशयगत विष के लक्षण—पसीना का आना, मूर्छा, आध्मान (अफरा), मद (नशा का होना ), चक्कर आना, रोंगटे खड़े होना, वमन, जलन, आँखों के सामने अँधेरा छा जाना, हृदय की गति में रुकावट का होना तथा शरीर के अवयवों पर पानी के फफोलों जैसे बिन्दुओं का उभड़ आना। पक्वाशयगत विष के लक्षण—अनेक रंग के वमनों का होना, मूत्र का अधिक होना, अतिसार का होना, तन्द्रा (उँघाई का आना), कृशता, शरीर में पीलापन का होना, उदररोग तथा बल का क्रमशः क्षय होना।

उक्त दोनों की चिकित्सा—ऊपर वर्णित लक्षणों में वमन तथा अतिसार का वर्णन है, उस स्थिति में आप देखें कि यदि वमन-विरेचन आवश्यकता के अनुसार हो गये हैं, तो आगे की चिकित्सा इस प्रकार करें—हल्दी, दारुहल्दी की छाल, कटभी ( अपराजिता), गुड़, सिन्दुवार ( मेवड़ी ) के पत्ते, निष्पाव (मटर), हिंगुपत्री, बालवच, चौलाई की जड़, मुर्गी के अण्डे का रस तथा बाकुची—इनका प्रयोग नस्य, अञ्जन तथा क्वाथ बनाकर पीने के रूप में करें, इससे विषविकार शान्त हो जाते हैं।। २२-२६ ।।

-आमाशयगत विष प्रारम्भ में वमनों द्वारा और पक्वाशयगत विष विरेचनों द्वारा निकल जाता है, शेष उक्तनिर्दिष्ट औषधयोग से शान्त हो जाता है। विष में घृतपान अत्यन्त लाभकारी होता है, उसमें भी गाय का घृत और भी उत्तम होता है।

विषभुक्ताय दद्याच्च शुद्धायोर्ध्वमधस्तथा।

सूक्ष्मं ताम्ररजः काले सक्षौद्रं हृद्विशोधनम् ॥२७॥

शुद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेत् ।

ताम्र एवं स्वर्ण भस्म-प्रयोग—जिस व्यक्ति ने विष खाया है, उसे वमन-विरेचन विधियों से नीचे-ऊपर शुद्ध हो जाने पर प्रतिदिन १ रत्ती ताम्रभस्म १ तोला मधु के साथ प्रातः-सायं सेवन करने के लिए देना चाहिए। इससे विशेषरूप से हृदय का शोधन हो जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाय तब इस रोगी को १ शाण स्वर्णभस्म का सेवन करने के लिए दें॥२७॥

वक्तव्य-४ माषा = १ शाण, ६ रत्ती = १ माषा, ६x४ = २४ रत्ती अर्थात् १-१ रत्ती की मात्रा में मधु के साथ विषभुक्त रोगी को २४ दिनों तक इसका सेवन कराना चाहिए।

न सज्जते हेमपाङ्गे पद्मपत्रेऽम्बुवद्विषम् ।।२८॥

जायते विपुलं चायुर्गरेऽप्येष विधिः स्मृतः।

स्वर्णभस्म का प्रभाव—जो सदा इस प्रकार स्वर्णभस्म का सेवन करता है उसके शरीर में विष का प्रभाव उस प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार कमलपत्र पर जल का स्पर्श नहीं हो पाता। स्वर्ण का सेवन करने से आयु बढ़ती है। गरविषों तथा मूलविषों की चिकित्सा भी इसी प्रकार की जाती है।। २८ ।।

वक्तव्य—अष्टांगहृदय-उत्तरस्थान अध्याय ३५ से ३८ तक विविध प्रकार के विषों की चिकित्साओं का वर्णन विस्तार से किया गया है।

विरुद्धमपि चाहारं विद्याद्विषगरोपमम् ।।२९ ॥

विरोधी आहार-विरुद्ध अथवा परस्पर विरोधी आहार भी विष (स्थावर, जंगम) तथा गरविष (कृत्रिम विष) के समान होता है।। २९ ।।

वक्तव्य–विरुद्ध अन्नपानों के सेवन का निषेध तो वाग्भट ने किया है, किन्तु उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्टरूप से उसका निर्देश नहीं किया है। इसे चरक के अनुसार इस प्रकार समझें- 'षाण्ढ्यान्ध्य हेतुम्'। (च.सू. २६।१०२-१०३) अर्थात् विरुद्ध आहारों के सेवन से होने वाले रोग–नपुंसकता, अन्धापन, विसर्प, जलोदर, विस्फोट, उन्माद, भगन्दर, मूर्छा, मदरोग, आध्मान, गले के रोग, पाण्डुरोग, अलसक (गुमहैजा ), विसूचिका, किलास (श्वेत कुष्ठ), कुष्ठ, ग्रहणीरोग, शोष, रक्तपित्त, ज्वर, प्रतिश्याय, सन्तानदोष (गर्भावस्था में माता द्वारा सेवन करने से भ्रूण का गर्भ में मर जाना या पैदा होकर मर जाना आदि ) तथा मृत्यु–ये कारण होते हैं। इसी प्रकार के निर्देश अ.स.सू. ९।२९ में भी देखें। आनूपमा माषक्षौद्रक्षीरविरूढकैः। विरुध्यते सह बिसैद्लकेन गुडेन वा॥३०॥

विशेषात्पयसा मत्स्या मत्स्येष्वपि चिलीचिमः।

आनूपदेशीय (सूअर आदि का ) मांस-उड़द, मधु, दूध, अंकुरित धान्यों ( चना, गेहूँ, मूंग, मोठ, मटर आदि ) के साथ परस्पर गुणों में विपरीत होता है तथा बिस (भैंसीड़ा), मूली एवं गुड़ के साथ भी विरुद्ध होता है। विशेष करके दूध के साथ मछलियों का सेवन न करें, उनमें भी चिलचिम नामक मछली का तो कभी भी दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए ।। ३० ।।

वक्तव्य—विरुद्ध आहार इस प्रकरण में जिन-जिन को कहा जायेगा, उनमें से कौन क्या विकार करता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा गया है; तथापि इनसे रक्त दूषित होकर अनेक विस्फोट आदि विकृतियाँ होती हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ हैं, इनका एक ही समय में एक साथ खाना ही विरुद्ध कहा गया है। स्वतन्त्र रूप से क्रमश: इनका सेवन किया ही जाता है, तब कोई दोष भी नहीं होता है। यही मत चरक, सुश्रुत आदि का भी है।

विरुद्धमम्लं पयसा सह सर्वं फलं तथा ॥३१॥

तद्वत्कुलत्थवरककङ्गुवल्लमकुष्टकाः ।

दुग्धपान-विचार—अम्लरस-प्रधान सभी पदार्थ तथा फल दूध के साथ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध होते हैं। इसी प्रकार कुलथी, वरक ( उद्दालक ), कंगुनी (कौंणी), मटर, मोठ आदि भी दूध के साथ नहीं खाने चाहिए। ३१ ॥

वक्तव्य–'सर्वं फलं'-ऐसा नहीं है कि दूध के साथ कोई फल नहीं खाया जाता हो। बादाम, छुहारा, किसमिश आदि के साथ दूध का प्रयोग किया ही जाता है, दूध के साथ किन फलों को नहीं खाना चाहिए, देखें—'आम्रातक'चान्यानि' । (च.सू. २६।८४) इसी प्रकार सु.सू. २०१८ का भी अवलोकन करें। भक्षयित्वा हरितकं मूलकादि पयस्त्यजेत् ॥३२॥

विरुद्ध आहार के लक्षण—मूली आदि हरे पदार्थों को खाकर उनके तत्काल बाद भी दूध नहीं पीना चाहिए।॥ ३२॥

राहं श्वाविधा नाद्याध्ना पृषतकुक्कुटौ ।

आममांसानि पित्तेन, माषसूपेन मूलकम् ॥३३॥

अविं कुसुम्भशाकेन, बिसैः सह विरूढकम्।

माषसूपगुडक्षीरदध्याज्यैाकुचं फलम् ॥३४॥

फलं कदल्यास्तक्रेण दध्ना तालफलेन वा।

कणोषणाभ्यां मधुना काकमाची गुडेन वा ॥ ३५ ॥

सिद्धां वा मत्स्यपचने पचने नागरस्य वा।

सिद्धामन्यत्र वा पात्रे कामात्तामुषितां निशाम् ॥ ३६॥

वराह (सूअर) का मांस साही (सेह या सौल) के मांस के साथ मिलाकर न खायें। चितकबरा हरिण तथा मुर्गा का मांस दही के साथ नहीं खाना चाहिए। कच्चे मांसों को प्राणियों के पित्तद्रव के साथ न खायें, उड़द की दाल के साथ मूली न खायें, भेड़ के मांस को कुसुम्भ के शाक के साथ न खायें। बिस (भैंसीड़ा) के साथ अंकुरित धान्यों को, बड़हर के फल को उड़द की दाल, गुड़, दूध, दही तथा घी के साथ नहीं खाना चाहिए। केले के पके फल को मठा, दही अथवा ताड़ के फल के साथ, मकोय को पीपल तथा मरिच के साथ, मधु अथवा गुड़ के साथ नहीं खाना चाहिए। जिस पात्र में मछली पकायी गयी हो अथवा सोंठ पकायी गयी हो उसी पात्र में पकाया गया मकोय का शाक न खायें। यदि दूसरे पात्र में मकोय का शाक पकाया गया हो किन्तु रातभर का बासी शाक हो, उसे भी भरपेट न खायें।। ३३-३६ ।।

मत्स्यनिस्तलनस्नेहे साधिताः पिप्पलीस्त्यजेत् ।

कांस्ये दशाहमुषितं सर्पिरुष्णं त्वरुष्करे ॥ ३७॥

जिस स्नेह ( तेल या घी) में मछली का मांस तला गया हो, उसी स्नेह में तली गयी पिप्पली का सेवन न करें। काँसा के पात्र में दस दिन तक रखे हुए घी ( यह घी देखने में हरा या नीला हो जाता है और खा लेने पर इससे वमन होने लगते हैं, अतः इस ) को न खायें। भिलावा के सेवन काल उष्णताकारक आहार-विहारों का सेवन न करें।॥ ३७॥

भासो विरुध्यते शूल्यः कम्पिल्लस्तक्रसाधितः।

भास (गीध) का मांस शूल (लोहे की छड़) पर लपेट कर अंगारों में पकाया गया विरुद्ध होता है। मठा के साथ पकाया गया कम्पिल्ल ( कबीला) विरुद्ध होता है।

ऐकध्यं पायससुराकृशराः परिवर्जयेत् ॥ ३८॥

पायस (खीर, खोया या मलाई) आदि पदार्थों को सुरा ( मद्यभेद ) एवं खिचड़ी के साथ नहीं खाना चाहिए॥३८॥

मधुसर्पिर्वसातैलपानीयानि द्विशस्त्रिशः।

एकत्र वा समांशानि विरुध्यन्ते परस्परम् ॥ ३९ ॥

समान भाग मधु-घृत, वसा (प्राणिज स्नेह), तैल, जल-इन द्रव्यों को दो-दो करके अथवा तीन-तीन को एक साथ मिलाकर सेवन करना विरुद्ध होता है।।३९ ।।

वक्तव्य केवल इन्हीं द्रव्यों का परस्पर संयोग विरुद्ध होता है, इनके साथ और भी द्रव्य मिलाये गये हों तो कोई हानि नहीं होती। जैसे—अगस्त्यलेह। यह दो-दो या तीन-तीन का जो योग कहा गया है यह उपलक्षण मात्र है। यह संयोग चार-पाँच द्रव्यों का भी हो सकता है।

भिन्नांशे अपि मध्वाज्ये दिव्यवार्यनुपानतः।

मधुपुष्करबीजं च, मधुमैरेयशार्करम् ॥४०॥

मन्थानुपानः क्षैरेयो, हारिद्रः कटुतैलवान् ।

कम-ज्यादा परिमाण में भी मिलाये गये मधु-घृत वर्षाजल के अनुपान से विरुद्ध हो जाते हैं। मधु तथा कमलबीज (कमलगट्टा), मधु तथा मैरेय (धान्यासव–चन्द्रनन्दन के अनुसार, खजूरासव–अरुणदत्त एवं इन्दु के अनुसार ) तथा शर्करासव ये भी परस्पर विरुद्ध होते हैं। खीर, मठा या सत्तू के घोल के साथ और हारिद्रक (पीले रंग वाला छत्राक नामक कन्द-विशेष, इसको संस्वेदज शाक कहा है) को सरसों के तेल में तलकर नहीं खाना चाहिए।। ४० ॥

उपोदकाऽतिसाराय तिलकल्केन साधिता॥४१॥

तिल की चटनी के साथ पकाया गया पोई ( उपोदिका या उपोदका) का शाक विरुद्ध होता है। इसका सेवन करने से अतिसार होने लगता है।। ४१ ।।

बलाका वारुणीयुक्ता कुल्माषैश्च विरुध्यते।

भृष्टा वराहवसया सैव सद्यो निहन्त्यसून् ॥ ४२ ॥

बलाका ( बगुला की स्त्री) का मांस वारुणी (सुरा) तथा कुल्माष ( उबाले हुए चना, मटर, मूंग) के साथ खाने से विरुद्ध होते हैं। बलाका का मांस सूअर की चर्बी में तल कर खाने से शीघ्र ही मारक हो जाता है।। ४२॥

तद्वत्तित्तिरिपत्राढ्यगोधालावकपिञ्जलाः।

ऐरण्डेनाग्निना सिद्धास्तत्तैलेन विमूर्च्छिताः॥४३॥

तीतर आदि निम्नलिखित प्राणियों के मांस रेंड की लकड़ियों की आग में और रेंड के तेल में तले जाने पर ऊपर कहे गये बलाका-मांस की भाँति मारक होते हैं। प्राणियों के नाम—तीतर, पत्राढ्य (मोर), गोह, लवा एवं गौरैया।। ४३ ।।

हारीतमांसं हारिद्रशूलकप्रोतपाचितम्।

हरिद्रावह्निना सद्यो व्यापादयति जीवितम्॥४४॥

हारीत (हारिल) पक्षी का मांस दारुहल्दी की लकड़ी में पिरोकर या लपेट कर हल्दी की लकड़ी की आग में पकाया गया शीघ्र मारक होता है।। ४४।।

भस्मपांशुपरिध्वस्तं तदेव च समाक्षिकम् ।

भस्म (राख ) तथा धूल से धूसरित (मलिन ) एवं मधु मिलाकर खाया गया वह हारिल पक्षी का मांस तत्काल मारक होता है।

यत्किञ्चिद्दोषमुत्क्लेश्य न हरेत्तत्समासतः॥४५॥

विरुद्धम्-

जो कोई आहार-पदार्थ वात आदि दोषों को उभाड़कर उन्हें निकालता नहीं, वह आहार संयोगविरुद्ध कहा जाता है।॥४५॥

वक्तव्य-यहाँ केवल संयोगविरुद्ध की चर्चा की गयी है। चरकसंहिता में इसके अनेक भेदों का इस प्रकार वर्णन किया है। देखें- १. देशविरुद्ध, २. कालविरुद्ध, ३. अग्निविरुद्ध, ४. मात्राविरुद्ध, ५. सात्म्यविरुद्ध, ६. दोषविरुद्ध, ७. संस्कारविरुद्ध, ८. वीर्यविरुद्ध, ९. कोष्ठविरुद्ध, १०. अवस्थाविरुद्ध, ११. क्रमविरुद्ध, १२. परि- हारविरुद्ध, १३. उपचारविरुद्ध, १४. पाकविरुद्ध, १५. संयोगविरुद्ध, १६. सम्पविरुद्ध और १७. विधिविरुद्ध । देखें—च.सू. २६।८६-१०१।

-शुद्धिरत्रेष्टा शमो वा तद्विरोधिभिः।

इस प्रकार विरुद्ध आहारों का सेवन करने से जो विकार उत्पन्न हो गये हों, उनको दूर करने के लिए वमन-विरेचन द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिए अथवा उन-उन आहारों के विरोधी आहारों द्वारा उनकी शमन-चिकित्सा करनी चाहिए।

द्रव्यस्तैरेव वा पूर्व शरीरस्याभिसंस्कृतिः।। ४६॥

अथवा उस प्रकार के विरुद्ध आहारों के विरोधी आहारद्रव्यों का सेवन करने से पहले ही से शरीर को उस प्रकार का बना लेना चाहिए, जिससे विरुद्ध आहार का प्रभाव शरीर पर न पड़ सके।।४६ ।।

वक्तव्य–विरुद्ध भोजन भी निरन्तर सेवन करते रहने से सात्म्य (प्रकृति के अनुकूल ) कर लिये जाते हैं। इस विवशता का एक उदाहरण है। जैसे—रात की नौकरी करने वाले दिन में सोकर रात की नींद पूरी कर लेते हैं। फिर भी यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तो है ही।

व्यायामस्निग्धदीप्ताग्निवयःस्थबलशालिनाम् ।

विरोध्यपि न पीडायै सात्म्यमल्पं च भोजनम्॥

विरोधी आहारों का सेवन–प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, स्निग्ध शरीर वाले, जिनकी जठराग्नि दीप्त है, युवक (युवती), बलवान् पुरुषों (स्त्रियों) को विरोधी अन्न-पानों से कोई हानि नहीं होती। यदि वे पदार्थ सात्म्य (प्रकृति के अनुकूल ) हों तथा स्वल्प मात्रा में खाये गये हों तो वे हानिकारक नहीं होते ।। ४७॥

वक्तव्य-उक्त उदाहरण व्यक्ति-विशेष तथा परिस्थिति-विशेष का है। इस पद्य का सन्निवेश यहाँ इसलिए किया गया है कि कोई मनचला व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति आक्षेप न करे कि अमुक व्यक्ति ने विरुद्ध आहार का सेवन किया, वह स्वस्थ है। वास्तव में विरुद्ध आहारों का सेवन न करें।

पादेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन वा त्यजेत्।

निषेवेत हितं तद्वदेकद्वित्र्यन्तरीकृतम् ॥४८॥

अपथ्य का त्याग, पथ्य का सेवन–प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा सेवन करने के कारण अभ्यास किये गये अपथ्य ( विरुद्ध आहार-विहार ) को भी एक-एक चौथाई क्रम से छोड़ते जाना चाहिए। यदि इतनी मात्रा में छोड़ने पर भी हानि होने की सम्भावना हो तो उसे सोलहवें हिस्से से छोड़ना आरम्भ करें और उसी क्रम से एक, दो, तीन दिन का अन्तर देकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम से हितकर आहार-विहार का सेवन प्रारम्भ करना चाहिए।। ४८।।

अपथ्यमपि हि त्यक्तं शीलितं पथ्यमेव वा ।

सात्म्यासात्म्यविकाराय जायते सहसाऽन्यथा॥४९॥

सहसा त्याग का निषेध–यदि उक्त प्रकार से व्यवहार न करके आपने सहसा अपथ्य का परित्याग कर दिया और पथ्य का सेवन प्रारम्भ कर दिया तो सहसा सात्म्य पदार्थों के छोड़ने और असात्म्य पदार्थों के सेवन करने के कारण अनेक प्रकार के विकार (रोग) उत्पन्न हो सकते हैं।। ४९ ।।

क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः।

सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च ॥५०॥

दोषों का ह्रास, गुणों की वृद्धि क्रमशः घटाये गये वात आदि दोष पुनः बढ़ने नहीं पाते तथा क्रमशः संचित किये गये गुण चिर-स्थिर होते हैं अर्थात् उन्हें कोई डिगा नहीं पाता ।। ५० ॥

अत्यन्तसन्निधानानां दोषाणां दूषणात्मनाम्।

अहितैर्दूषणं भूयो न विद्वान् कर्तुमर्हति ॥५१॥

दोषों को दूषित न करें-शरीर में वात आदि दोष सदा रहा करते हैं, उनका स्वभाव है, वे शरीर को दूषित किया करते हैं। अतएव पथ्य तथा अपथ्य को जानकर विद्वान् वैद्य अहितकर आहार एवं विहार द्वारा उन दोषों को दूषित न होने दें अर्थात् चिकित्सा की आज्ञा के अनुकूल मनुष्य आहार-विहार करे ।। ५१ ॥

आहारशयनाब्रह्मचर्यैर्युक्त्या प्रयोजितैः।

शरीरं धार्यते नित्यमागारमिव धारणैः॥५२॥

तीन उपस्तम्भ-शरीर के तीन उपस्तम्भ हैं—१. आहार, २. शयन (निद्रा) तथा ३. ब्रह्मचर्य। इन तीनों का शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार युक्तिपूर्वक उपयोग करने से शरीर का उस प्रकार धारण होता है जिस प्रकार खम्भों से मकान स्थिर रहता है।।५२।।

वक्तव्य-इस विषय का प्रतिपादन चरक में भी किया गया है—'त्रयः" "देक्ष्यते। (च.सू. ११।३५) अर्थात् ‘आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य' इन तीन उपस्तम्भों के विधिवत् प्रयोग करने से शरीर जीवनभर बल, कान्ति तथा पुष्टि से युक्त रहता है; किन्तु इस बीच में अहितकर आहार-विहारों का यदि सेवन किया जाता है, तो उक्त लाभ नहीं मिलते। इन विषयों का वर्णन हम इसी अध्याय में आगे करेंगे। आहारो वर्णितस्तत्र तत्र तत्र च वक्ष्यते।

आहार नामक उपस्तम्भ-शरीर को धारण करने में जिन तीन उपस्तम्भों का वर्णन किया गया है, उनमें पहला उपस्तम्भ आहार है। इसके पहले अ.ह.सू. ३ में तथा अ.हृ.सू. ५,६ और ७वें अध्याय में भी इसका वर्णन कर दिया गया है, इसके आगे भी यथास्थान किया जायेगा।

वक्तव्य—'अन्नं वै प्राणिनां प्राणाः'; 'जगदन्ने प्रतिष्ठितम्' तथा 'अन्नं वृत्तिकराणां श्रेष्ठम्' (च.सू. २५/४०) और 'इष्टवर्णगन्धरसस्पर्श विधिविहितमन्नपानं प्राणिनां प्राणिसंज्ञकानां प्राणमाचक्षते कुशलाः प्रत्यक्षफलदर्शनात्'। (च.सू. २७/३ ) इसके आगे च.सू. २८।३ भी देखें। वास्तव में जीवन की रक्षा करने वाले भावों में अन्न सर्वश्रेष्ठ भाव है। इसी विषय का समर्थन सुश्रुत में भगवान् धन्वन्तरि ने इस प्रकार किया है—'प्राणिनां पुनर्मूलमाहारो बलवौजसां च'। (सु.सू. ४६।३ )

निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः कार्यं बलाबलम् ॥५३॥

वृषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च।

निद्रा नामक उपस्तम्भ-दूसरा उपस्तम्भ है निद्रा-शयन करना (सुख से सोना )। इसी के ऊपर आगे कहे जाने वाले भाव निर्भर रहते हैं। यथा—सुख, पुष्टि, बल, वृषता (मैथुन करने की शक्ति), ज्ञान तथा दीर्घजीवन का लाभ भलीभाँति नींद आ जाने पर मिलते हैं और नींद के न आने पर इनके विपरीत भावों की प्राप्ति होती है। यथा-दुःख, कृशता, दुर्बलता, क्लीबता (नपुंसकता—रतिशक्ति का अभाव), अज्ञान तथा मृत्यु ।। ५३ ।।

अकालेऽतिप्रसङ्गाच्च न च निद्रा निषेविता ॥५४॥

सुखायुषी पराकुर्यात् कालरात्रिरिवापरा।

निद्रा का अभाव-निद्रा का दुरुपयोग या अभाव असमय में निद्रा का सेवन ( सोना), आवश्यकता से अधिक सोना अथवा थोड़ा-सा भी न सोना जीवन के सुखों तथा आयु को नष्ट कर देता है। इस प्रकार की अनियमित निद्रा कालरात्रि के समान होती है।। ५४ ।।

वक्तव्य-उक्त पद्य श्रीवाग्भट ने चरक से अविकल रूप में उद्धृत किया है। देखें—च.सू. २११३७ ।

रात्रौ जागरणं रूक्षं, स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा ॥५५॥

अरूक्षमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्।

निद्रा के गुण--दोष–रात्रि में जागने से शरीर में रूक्षता हो जाती है, दिन में सोने से शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है ( इसमें मूल कारण कफदोष की वृद्धि है)। सोने का एक प्रकार और है—बैठे-बैठे ऊँघना या झपकियाँ लेते रहना। यह न तो रूक्षता करता है और न कफ को ही बढ़ाता है।। ५५ ।। वक्तव्य-चरक ने निद्रा की इस स्थिति को 'आसीनप्रचलायित' संज्ञा दी है। देखें—च.सू. २११५० |

ग्रीष्मे वायुचयादानरौक्ष्यरात्र्यल्पभावतः॥५६॥

दिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन् कफपित्तकरो हि सः।

मुक्त्वा तुभाष्ययानाध्वमद्यस्त्रीभारकर्मभिः॥

क्रोधशोकभयैः क्लान्तान् श्वासहिध्मातिसारिणः।

वृद्धबालाबलक्षीणक्षततृट्शूलपीडितान्॥

अजीर्ण्यभिहतोन्मत्तान् दिवास्वप्नोचितानपि ।

धातुसाम्यं तथा ह्येषांश्लेष्मा चाङ्गानि पुष्यति ॥

निद्रा सम्बन्धी विचार—ग्रीष्म ऋतु में वातदोष का संचय होने से, आदानकाल के कारण होने वाली रूक्षता से एवं इन दिनों रातों के छोटी हो जाने से दिन में सोना हितकर होता है। इसके अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में दिन में सोना कफकारक होता है।५६ ।।

अधिक बोलने से, सवारी करने से, रास्ता चलने से, मद्यपान करने से, स्त्री-सहवास करने से, क्रोध से, शोक से, भय से, थके हुए पुरुषों को, श्वास, हिक्का (हिचकी) एवं अतिसार रोगियों को, वृद्ध, बालक, दुर्बल (कमजोर ), क्षीण (कृश), क्षत (उरःक्षत ), प्यास तथा शूलरोग से पीड़ित, अजीर्णरोगी, घायल (चोट लगे हुए), उन्मत्त ( पागल ) व्यक्ति को और जिन्हें शास्त्र ने दिन में सोने की अनुमति दे रखी है उन्हें तथा ऊपर कहे गये रोगियों को भी दिन में सोना उचित है; क्योंकि दिन में सोने से इनका धातु साम्य हो जाता है और कफ इनके शरीरावयवों को पुष्ट कर देता है।। ५७-५९ ।।

बहुमेदःकफाः स्वप्युः स्नेहनित्याश्च नाहनि ।

विषार्तः कण्ठरोगी च नैव जातु निशास्वपि॥६०॥

दिन में न सोने का निर्देश—जिन मनुष्यों के शरीर में मेदोधातु एवं कफदोष बढ़ा हुआ हो और जो प्रतिदिन स्निग्ध आहारों का सेवन करते हैं, उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। विषरोग से तथा गले के रोग से पीड़ित रोगी को रात में भी नहीं सोना चाहिए। ६० ।।

अकालशयनान्मोहज्वरस्तैमित्यपीनसाः।

शिरोरुक्शोफहृल्लासस्रोतोरोधाग्निमन्दताः॥६१ ।।

वक्तव्य-अकाल शयन से हानि–असमय में सोने से मोह, ज्वर, स्तैमित्य (गीले कपड़े से ओढ़े हुए का जैसा अनुभव होना), पीनस (प्रतिश्याय), शिरोरोग, सूजन, जी मिचलाना, रसवाही स्रोतों में रुकावट तथा मन्दाग्नि हो जाती है।। ६१ ।।

तत्रोपवासवमनस्वेदनावनमौषधम्।

योजयेदतिनिद्रायां तीक्ष्णं प्रच्छर्दनाञ्जनम् ।। ६२ ।।

नावनं लङ्घनं चिन्तां व्यवायं शोकभीक्रुधः।

एभिरेव च निद्राया नाशः श्लेष्मातिसङ्क्षयात् ॥

चिकित्सा-निर्देश-उक्त स्थिति में रोगी को उपवास, वमन, स्वेदन और नस्य कारक औषधों का प्रयोग करें। अतिनिद्रा की स्थिति में तीक्ष्ण वमन, अञ्जन (सुरमा) एवं नस्य दें। उसे लंघन, चिन्ता, व्यवाय (मैथुन), शोक, भय तथा क्रोध करायें, जिससे रोगी के कफ का नाश होकर निद्रा का भी नाश हो सके।। ६२-६३॥

-ऊपर कहे गये ६२ तथा.६३वें श्लोकों में केवल कफनाशक उपायों का वर्णन किया गया है, कफदोष की निवृत्ति हो जाने पर अतिनिद्रा स्वयं शान्त हो जाती है।

निद्रानाशादङ्गमर्दशिरोगौरवजृम्भिकाः।

जाड्यग्लानिभ्रमापक्तितन्द्रा रोगाश्च वातजाः॥६४॥

निद्रानाश के लक्षण—निद्रा के समुचित रूप से न आने पर शरीर में मसल देने की पीड़ा, सिर में भारीपन, बार-बार जंभाइयों का आना, शरीर में जड़ता, हर्षक्षय, चक्करों का आना, भुक्त आहार का न पचना, उँघाई आदि वातविकार सम्बन्धी रोग हो जाते हैं।। ६४।।

यथाकालमतो निद्रांरात्रौ सेवेत सात्म्यतः ।

असात्म्याज्जागरादर्धं प्रातः स्वप्यादभुक्तवान् ॥६५॥

निद्रासेवन-निर्देश—अतएव रात्रि में समय पर सो जाना चाहिए। यहाँ सात्म्यतः का अर्थ है—जिसे जितनी नींद आती हो उतना ही सोयें अर्थात् कोई रात में दो पहर, कोई तीन पहर सोता है, तदनुसार सोये। जो पूरी रात भलीभाँति न सो सका हो तो वह प्रातःकाल भोजन करके आधी नींद सो जाय ।। ६५ ।।

शीलयेन्मन्दनिद्रस्तु क्षीरमद्यरसान् दधि।

अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानमूर्धकर्णाक्षितर्पणम् ।। ६६ ॥

कान्ताबाहुलताश्लेषो निर्वृतिः कृतकृत्यता ।

मनोऽनुकूला विषयाः कामं निद्रासुखप्रदाः॥६७॥

ब्रह्मचर्यरतेाम्यसुखनिःस्पृहचेतसः।

निद्रा सन्तोषतृप्तस्य स्वं कालं नातिवर्तते॥६८॥

पूर्णनिद्रा-प्राप्तिविधि—जिसे पूर्ण निद्रा न आती हो वह दूध, मद्य, मांसरस, दही का सेवन करे; अभ्यंग, उबटन स्नान करे तथा सिर में, कानों में एवं आँखों में तर्पण स्नेह का प्रयोग करें। सामान्य रूप से स्त्री या पुरुष जिसे नींद न आती हो वह अपने प्रिय या प्रिया का आलिंगन करके सोये। निर्वृति (सुख ), कृतकृत्यता ( मैंने अपना कार्य कर लिया है), मन के अनुकूल शब्द (स्नेहपूर्ण कथाएँ या सुरीले गीत ) आदि विषयों की चर्चा-ये पर्याप्त निद्रासुख को देते हैं।। ६६-६७ ।।

ब्रह्मचर्य नामक उपस्तम्भ—जिसकी ब्रह्मचर्य के पालन में रति है, जिसका मन स्त्री-सहवास की ओर से निःस्पृह (विरक्त) रहता है और जो सदा सन्तोष से तृप्त रहता है, उसे अपने समय से निद्रा आ जाती है। अर्थात् उसकी निद्रा कभी भी अपने समय का अतिक्रमण नहीं करती है।। ६८ ।।

वक्तव्य-श्रीअरुणदत्त एवं श्रीहेमाद्रि की टीकाओं से युक्त अष्टांगहृदय में उक्त ६८वें पद्य को निद्रावर्णन सम्बन्धी अन्य श्लोकों के साथ केवल इसलिए जोड़ दिया है कि उक्त श्लोक के उत्तरार्ध में निद्रा शब्द आया है। वास्तव में ६८वाँ पद्य ब्रह्मचर्य नामक उपस्तम्भ का परिचायक होने के कारण स्वतन्त्र है। निद्रा का वर्णन प्राचीन संहिताओं में इस प्रकार उपलब्ध होता है—च.सू. २११३५ से ५९ तक और सु.शा. ४।३२ से ४७ तक। चरक ने निद्रा के अनेक भेद इस प्रकार किये हैं—'तमोभवा श्लेष्मसमुद्भवा च मनःशरीरश्रमसम्भवा च। आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभावप्रभवा च निद्रा' ।। (च.सू. २११५८) चरक ने उक्त भाव को पुनः अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है-'रात्रिस्वभावप्रभवा मता या तां भूतधात्र प्रवदन्ति निद्राम्' । (च.सू. २११५९ ) अर्थात् जो स्वस्थ पुरुषों को रात्रि के समय स्वभाव से निद्रा आती है, उसे 'भूतधात्री' (समस्त प्राणियों की उपमाता के समान ) कहते हैं, जो समस्त प्राणियों का धारण-पोषण करती है। यही निद्रा सभी प्रकार की निद्राओं में उत्तम है। तामसिक नींद भैंस, शेर, बाघ आदि प्राणियों को आती है, फलतः ये रात-दिन सोते रहते हैं। राजस व्यक्ति कभी भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। सात्त्विक निद्रा जिन्हें आती हैं, वे सन्त आधी रात को थोड़ा-सा सो लेते हैं। एक निद्रा है—'अनवबोधिनी', जिस नींद के आ जाने पर प्राणी फिर जगता नहीं अर्थात् मर जाता है। यह मृत्युकाल की निद्रा का नाम है। सुश्रुत ने ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने का विधान इस प्रकार किया है—'सर्वर्तुषु दिवास्वापः प्रतिषिद्धोऽन्यत्र ग्रीष्मात्' । (सु.शा. ४।३८ ) इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक विकल्पों की चर्चा की है—'निद्रा सात्म्यीकृता यैस्तु रात्रौ च यदि वा दिवा। दिवारात्रौ च ये नित्यं स्वप्नजागरणोचिताः। न तेषां स्वपतां दोषो जाग्रतां वापि जायते' ॥ (सु.शा. ४।४१ ) अर्थात् जिन लोगों ने रात में अथवा दिन में सोने का अभ्यास बना लिया है, जो मनुष्य दिन या रात में सोने या जागने के अभ्यासी हो गये हैं, उन्हें दिन में सोने अथवा रात में जागने से किसी प्रकार का दोष नहीं होता। वास्तव में तमोगुण और निद्रा का सम्बन्ध कफदोष से है, यही कारण है कि भोजन करते ही कफ की वृद्धि होने के कारण नींद आती है या आने लगती है। निद्रा का प्रारम्भिक स्वरूप है तन्द्रा।

ग्राम्यधर्मे त्यजेन्नारीमनुत्तानां रजस्वलाम्।

अप्रियामप्रियाचारां दुष्टसङ्कीर्णमेहनाम् ।। ६९ ॥

अतिस्थूलकृशां सूतां गर्भिणीमन्ययोषितम्।

वर्णिनीमन्ययोनिं च गुरुदेवनृपालयम् ॥ ७० ॥

चैत्यश्मशानाऽऽयतनचत्वराम्बुचतुष्पथम्।

पर्वाण्यनङ्ग दिवसं शिरोहृदयताडनम् ।। ७१॥

स्त्री- -सहवास का वर्णन ग्राम्यधर्म ( मैथुनकाल ) में इस प्रकार की स्त्री का परित्याग करें—जो उस समय चित लेटी न हो, जो रजस्वला धर्म से निवृत्त न हुई हो, जो प्रिय (मनोनुकूल ) न हो अथवा जिसका आचरण (व्यवहार ) रुचिकर न हो, जिसका भग उपदंश आदि रोग से दूषित हो अथवा संकीर्ण हो, जो अत्यन्त मोटी या अत्यन्त कृश हो, जिसे अभी ४०-४५ दिन पूर्व प्रसव हुआ हो, जो पहले से गर्भिणी हो या जो दूसरे की स्त्री हो, जो ब्रह्मचारिणी हो, जो अन्यजातीया हो; इनको त्याग देना चाहिए। निषिद्ध स्थान—गुरुगृह, देवगृह, राजगृह, चैत्य ( यज्ञमण्डप, वेदी आदि), श्मशानभूमि, बध्यभूमि, चबूतरा, जलस्थान (नदीतट आदि) और चौराहा।

निषिद्ध दिन—संक्रान्ति, सूर्य-चन्द्रग्रहण, पूर्णिमा, अमावास्या, भग के अतिरिक्त ( मुख आदि ) अंगों में दिन में सहवास न करे। इस सम्भोग काल में हृदय तथा शिरः ताड़न न करें।। ६९-७१ ।।

वक्तव्य—'दुष्टसङ्कीर्णमेहनाम्'–श्रीअरुणदत्त तथा श्रीहेमाद्रि ने 'मेहनाम्' शब्द का अर्थ योनि' किया है। जब कि मेहनन शब्द पुरुष की मूत्रेन्द्रिय के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। देखें—'मेद्रं मेहनशेफसी' ( अमरकोश ) तथा-'मेहनं मूत्रशिश्नयोः'। ( मेदिनी) 'मेहनम्' क्ली० लिङ्गे। (वै.श.सि.) सुश्रुत ने उक्त विषय का वर्णन करते हुए कहा है—'योनिदोषसमन्विताम्' । (सु.चि. २४।११५)

'वाचां भटः = वाग्भट' के उक्त प्रयोग पर दोषदृष्टि डालने से पहले हम उक्त शब्द के परिवेश का पर्यालोचन करा देना चाहते हैं। वेद में पुरुष को 'द्यौः' और स्त्री को 'पृथिवी' तथा वात्स्यायन-कामसूत्र में पुरुष को 'कर्ता' और स्त्री को 'अधिकरण' कहा है। आकाश से वर्षा पृथिवी पर होती है। अतः कर्ता (गर्भाधानकर्ता अर्थात् बीज बोने वाले पुरुष ) का अधिकरण ( आधार ) स्त्री है। ठीक इन्हीं परम्पराओं के आधार को लेकर सुधी वाग्भट ने 'करणाधिकरणयोश्च' (३।३।११७ ) सूत्र से अधिकरण अर्थ में 'मिह सेचने' धातु तथा ल्युट् प्रत्ययान्त मेहन शब्द से ‘इध्मप्रव्रश्चनः कुठारः' तथा 'गोदोहनी स्थाली' की भाँति 'मेहना' प्रयोग बुद्धिपूर्वक किया है। अब इसका अर्थ होगा 'योनि' जिसमें वीर्य का सेचन होता है। यहाँ टित् के अनित्य होने से 'टाप्' प्रत्यय हुआ है।

अप्रियाम् अन्ययोषितम्-इन सभी विषयों का विचार स्त्रियों को पुरुषों के प्रति भी कर लेना चाहिए अर्थात् नारी ऐसे नर से सहवास न करे। स्त्री-पुरुष दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह सहवास पुत्र सन्तान-प्राप्ति के लिए ही किया जा रहा है।

शिरोहृदयताडनम् यद्यपि शिरःताड़न, हृदयताड़न, केशाकर्षण, नखक्षत आदि रतिकलह सम्बन्धी विषयों का वर्णन वात्स्यायन-कामसूत्र में मिलता है, तथापि इस स्वास्थ्यशास्त्र में उसका पूर्ण रूप से निषेध किया गया है।

अत्याशितोऽधृतिः क्षुद्वान् दुःस्थिताङ्गः पिपासितः।

बालो वृद्धोऽन्यवेगार्तस्त्यजेद्रोगीच मैथुनम्॥

मैथुन के अयोग्य स्थिति—जिसने बहुत भोजन किया हो, अधीर (घबराया हुआ ) हो, जिसे भूख लगी हो, दुःस्थिताङ्ग अर्थात् अनुचित आसन में स्थित होकर, जो प्यासा हो, जो बालक ( अभी युवक न हुआ) हो, जो बूढ़ा हो गया हो, जिसे मल-मूत्र आदि का वेग प्रवृत्त हो तथा रोगी पुरुष मैथुन कर्म न करे।। ७२॥

वक्तव्य-उक्त विधि-निषेध नर-नारी दोनों के लिए है, क्योंकि 'मैथुन' मिथुन का कर्म है, निषेध के कारण स्पष्ट हैं। इस प्रसंग में वृद्धवाग्भट के वचनों का भी अनुसन्धान कर लेना चाहिए। देखें-अ.सं.सू. ९।८१-८४। अर्थात् इन निर्देशों का उल्लंघन वही कर सकता है, जिसे दीर्घजीवन की कामना न हो। देखें—'आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः संयोगं कर्तुमर्हति'। क्योंकि शुक्रधातु शरीर का बहुमूल्य पदार्थ है। जिसके सम्बन्ध में कहा गया है—'मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्' । यहाँ तक आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य नामक शरीर को धारण करने वाले तीन उपस्तम्भों का वर्णन कर दिया गया है।

सेवेत कामतः कामं तृप्तो वाजीकृतां हिमे ।

त्यहाद् वसन्तशरदोः पक्षाद् वर्षानिदाघयोः॥७३॥

मैथुन सम्बन्धी अन्य निर्देश—वाजीकरण औषधों एवं आहारों से तृप्त फलतः परिपुष्ट शरीरावयवों वाले नर-नारी हिमकाल (हेमन्त तथा शिशिर ऋतुओं) में इच्छानुसार मैथुन का सेवन करें। वसन्त एवं शरद् ऋतुओं में तीन दिनों तथा गर्मी और वर्षा ऋतुओं में पन्द्रह दिनों में मैथुन करें।। ७३ ।।

भ्रमक्लमोरुदौर्बल्यबलधात्विन्द्रियक्षयाः। अपर्वमरणं च स्यादन्यथा गच्छतः स्त्रियम् ॥७४॥ विपरीत व्यवहार का फल-उक्त नियमों के विपरीत मैथुन करने पर भ्रम, क्लम (सुस्ती), ऊरुओं में कमजोरी, कृशता तथा बल, रस आदि शुक्र पर्यन्त धातुओं का क्षय, इन्द्रियों की शक्ति का क्षय अथवा असमय में मृत्यु भी हो सकती है।।७४।।

स्मृतिमेधायुरारोग्यपुष्टीन्द्रिययशोबलैः।

अधिका मन्दजरसो भवन्ति स्त्रीषु संयताः॥७५ ॥

संयम का महत्त्व—जो पुरुष स्त्री-सहवास में अपने को वश में रखते हैं, उनकी स्मरणशक्ति, मेधा, दीर्घायु, आरोग्य (स्वास्थ्य ), शारीरिक पुष्टि, इन्द्रियबल, सुयश, शारीरिक एवं मानसिक बल अधिक होता है; वे देर में वृद्ध होते हैं।। ७५ ।।

वक्तव्य-वृद्धवाग्भट ने इस 'मैथुन' को तथा इसी प्रकार के अन्य भावों को भी 'तदात्व सुखसंज्ञक' कहा है। देखें—अ.सं.सू. ९८५। इसी विषय का प्रतिपादन भगवद्गीता में भी किया गया है—'ये तु संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः' ।। (गीता ) इसे पुरुष के लिए स्त्रीस्पर्शज और स्त्री के लिए पुरुषस्पर्शज सुखभोग कहा जाता है। इस प्रकार के सुखभोगों में समझदार विशेष आसक्त नहीं होते।

स्नानानुलेपनहिमानिलखण्डखाद्यशीताम्बुदुग्धरसयूषसुराप्रसन्नाः ।

सेवेत चानु शयनं विरतौ रतस्य तस्यैवमाशु वपुषः पुनरेति धाम ।। ७६ ॥

स्त्री-पुरुष मैथुनोत्तर कर्त्तव्य—मैथुन क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें अथवा लिंग एवं योनि को भलीभाँति धो लें। ऋतु के अनुसार चन्दन, कस्तूरी आदि का अनुलेपन लगायें, शीतल वायु का सेवन करें; मिश्री, मिठाई आदि, शीतल जल, दूध, मांसरस, उड़द आदि का जूस, सुरा, प्रसन्ना आदि का सेवन कर पुनः सो जायें। ऐसा करने से पुनः उसके शरीर में तेजस् का संचार हो जाता है।। ७६ ।।

वक्तव्य—इस सन्दर्भ से सम्बन्धित विषय की चर्चा सुश्रुत ने (सु.चि. २४।११० से १३२ में) की है, आप उसे देखें। इस प्रकरण में सुश्रुत ने यह भी निर्देश दिया है-मैथुन करते समय आये हुए शुक्र के वेग को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 'शुक्राश्मरी' पैदा हो जाती है, जो बाद में कष्टप्रद होती है। सुश्रुत ने इसी प्रसंग के १२०वें श्लोक में 'मूर्धावरणमेव च' का उल्लेख किया है। इस तथ्य की ओर ध्यान दें—शिश्न के अगले भाग में स्थित मणि के ऊपर आवरण चढ़ाना, यहीं से योनि के भीतर शुक्र का क्षरण होता है। क्या यह मूर्धावरण सुश्रुत के समय का कोई कृत्रिम उपाय था जो फ्रेञ्चलेदर की भाँति सन्तानोत्पत्ति न चाहने की इच्छा से प्रयुक्त होता हो?

मैथुन की प्रवृत्ति युवा-युवती के परस्पर एक-दूसरे के प्रति आकर्षण में कारण है, इसका धार्मिक दृष्टिकोण है—पुत्रोत्पादन का लक्ष्य, जिसे वाग्भट ने अ.हृ.शा. १।३० में स्वीकार किया है। दूसरा हैआलिङ्गनपूर्वक स्पर्शसुख की प्राप्ति, फ्रेंचलेदर इसमें बाधक होता है, क्योंकि इसके लगा लेने से स्पर्शसुख में बाधा आ जाती है। तीसरा लक्ष्य है—विसृष्टिसुख अर्थात् शुक्र के निकलने का सुख। खेल-खेल में भी मैथुन करने का निषेध है। देखें—'क्रीडायामपि परिवर्जयेत्' । (सु.चि. २४११२१)

राजा-महाराजाओं अर्थात् धनसम्पन्न लोगों के आत्मीय जनों से अधिक उनके शत्रु होते हैं, जो उन्हें लूटने-खसोटने में लगे रहते हैं। इनसे भी अधिक सावधान रहना चाहिए, जो विषकन्या आदि के प्रयोग से उन्हें मार डालना चाहते हैं। इसका विस्तृत विवेचन 'विषकन्या' नाम से अ.सं.सू. ८।८६-८९ में दिया है, इसे पढ़ें। यदि राजा आदि श्रीमान् पुरुष चिकित्सक की सलाह से दैनिक व्यवहार करते हैं, तो वह उन्हें सावधान कर बाहर से उस सुन्दरी भीतर से घातक स्त्री का स्पर्श भी नहीं होने देता, फलतः वे सुरक्षित रह जाते हैं।

श्रुतचरितसमृद्धे कर्मदक्षे दयालौ भिषजि निरनुबन्धं देहरक्षां निवेश्य ।

भवति विपुलतेजःस्वास्थ्यकीर्तिप्रभावः स्वकुशलफलभोगी भूमिपालश्चिरायुः ॥७७॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थानेऽन्नरक्षा नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥

राजा आदि का कर्तव्य-शास्त्रज्ञ, चरित्रवान्, चिकित्साकार्यकुशल, प्राणियों पर दया करने वाले चिकित्सक पर निःशंक होकर अपने शरीर की रक्षा का भार डालकर राजा-महाराजा या श्रीमान् पुरुष अत्यन्त तेजस्वी, स्वस्थ (नीरोग), कीर्तिमान्, प्रभावशाली तथा अपने जीवन के सुखों का उपभोग करता हुआ दीर्घायु होता है।। ७७॥

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में अन्नरक्षा नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ॥७॥

|

|||||