|

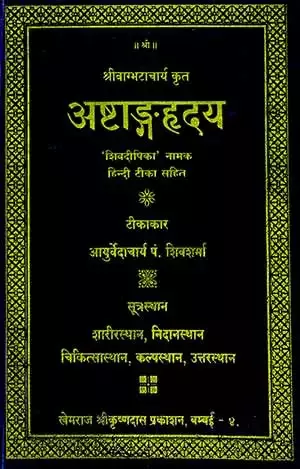

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

अष्टाविंशोऽध्यायः

अथातः शल्याहरणविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब हम यहाँ से विविध प्रकार के शल्यों को निकालने की विधियों का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपक्रम-सुश्रुत ने शल्य का परिचय इस प्रकार दिया है—'तत्र मनःशरीराऽऽबाधकराणि शल्यानि'। (सु.सू. ७।४) तथा 'सर्वशरीराऽऽबाधकरं शल्यम्'। (सु.सू. २६।५) अर्थात् जो सम्पूर्ण शरीर तथा मन को पीड़ित करता है, उसे शल्य कहते हैं। आशुगमनार्थक शल् धातु से यत् प्रत्यय जोड़कर शल्य शब्द निष्पन्न होता है। इसके उपादान ये हैं—बी, सींग, बाण, काँटा, हड्डी, दूषित रक्त, गर्भ, शोक, शत्रु, विषाद आदि। सिरावेध-विधि के बाद अब यहाँ से शल्याहरण-विधि का वर्णन प्रारम्भ किया जा रहा है, क्योंकि पहले अध्याय में सम्पूर्ण शरीरव्यापी दूषित रक्त रूप शल्य को निकालने का उपक्रम किया गया था। अब इस अध्याय में शरीर के प्रत्येक अवयव में प्रविष्ट लोह आदि शल्य के लक्षणों तथा उनको निकालने के उपायों का वर्णन किया जायेगा।

संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत–सु.सू. २६-२७ तथा अ.सं.सू. ३७ में देखें। इस विषय का वर्णन चरकसंहिता में उनके सिद्धान्तानुसार नहीं है।

वक्रर्जुतिर्यगूर्वाधः शल्यानां पञ्चधा गतिः।

शल्य की गतियाँ-शरीरावयवों में प्रविष्ट होते समय शल्यों की गति पाँच प्रकार से होती है। यथा—१. वक्र (टेढ़ी), २. ऋजु (सीधी ), ३. तिर्यक् ( तिरछी), ४. ऊर्ध्व (ऊपर की ओर ) तथा ५. अधः (नीचे की ओर)।

वक्तव्य-उक्त पाठ के आधारस्थलों का अवलोकन करें—सु.सू. २६।८ तथा अ.सं.सू. ३७।३ पर। शल्यशास्त्र में शल्य शारीर एवं आगन्तुज भेद से दो प्रकार का माना जाता है। इनको निकालने की विधियों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है।

ध्याम शोफरुजावन्तं सवन्तं शोणितं मुहुः॥१॥

अभ्युद्गतं बुद्बुदवत्पिटिकोपचितं व्रणम्।

मृदुमांसं च जानीयादन्तःशल्यं समासतः॥२॥

अन्तःशल्य के लक्षण—संक्षेप से अन्तःशल्य (भीतर गये हुए शल्य ) के ये लक्षण होते हैं—ध्याम ( काला या मलिन) वर्ण वाला, उस स्थान पर शोथ तथा पीड़ा का होना, जिस स्थान से बार-बार रक्तस्राव हो रहा हो, जो स्थान बुलबुला की भाँति उभार युक्त हो, जिसके आस-पास में अनेक छोटी-छोटी पिडकाएँ हो गयी हों और जहाँ का मांस मृदु (कोमल) हो गया हो, ये अन्तःशल्य के लक्षण हैं।।१-२॥

विशेषात्त्वग्गते शल्ये विवर्णः कठिनायतः।

शोफो भवति-

त्वचागत शल्य के लक्षण—विशेष करके यदि शल्य त्वचा में प्रविष्ट होता है, तो उस स्थान की त्वचा का रंग बदल जाता है। वह स्थान स्पर्श में कठोर तथा चौड़ा हो जाता है।

-मांसस्थे चोषः शोफो विवर्द्धते॥३॥

पीडनाक्षमता पाकः शल्यमार्गो न रोहति ।

मांसगत शल्य के लक्षण—यदि शल्य मांसधातु में प्रविष्ट होता है तो चोष (चूसने की जैसी पीड़ा) होता है, उस स्थान पर शोथ बहने लगता है, उस स्थान को छूने में कष्ट होता है, वह स्थान पक जाता है और चिकित्सा करने पर शल्यमार्ग (जहाँ से शल्य भीतर घुसा वह ) शीघ्र भरता नहीं है।।३।।

पेश्यन्तरगते मांसप्राप्तवच्छ्य) विना॥४॥

पेशीगत शल्य के लक्षण—यदि शल्य मांसपेशियों (मांसधातु में ही प्रविष्ट होकर वायुपेशियों का विभाजन करता है) के भीतर प्रविष्ट हो जाता है, तो इसमें भी मांसगत शल्य के उक्त सभी लक्षण हो जाते हैं, किन्तु इसमें सूजन नहीं होती॥४॥

आक्षेपः स्नायुजालस्य संरम्भस्तम्भवेदनाः ।

स्नायुगे दुर्हरं चैतत्-

स्नायुगत शल्य के लक्षण–यदि शल्य स्नायुओं में प्रविष्ट हो जाता है तो स्नायुजाल में आक्षेप ( खिंचाव), संरम्भ (क्षोभ-हलचल), स्तम्भ (जड़ता) तथा पीड़ा होती है और यह शल्य बड़े कष्ट से निकाला जा सकता है।

वक्तव्य-स्नायु-परिचय–इनसे शरीर में स्थित मांसपेशियाँ, अस्थियाँ, मेदोधातु तथा सन्धियाँ दृढता से बँधी रहती हैं। ये शिराओं से अधिक मजबूत होती हैं। देखें-शा. सं. पू. खं. ५/५५ ।

-सिराध्मानं सिराश्रिते॥५॥

सिरागत शल्य के लक्षण—यदि शल्य सिराओं में प्रविष्ट हो जाता है तो सिराएँ आध्मान युक्त हो जाती हैं अर्थात् फूल जाती हैं।।५।।

स्वकर्मगुणहानिः स्यात्स्रोतसां स्रोतसि स्थिते।

स्रोतोगत शल्य के लक्षण—यदि शल्य स्रोतों में प्रविष्ट हो जाता है तो स्रोतों के कर्मों तथा गुणों की हानि हो जाती है।

वक्तव्य-स्रोतस्-परिचय-

-स्रोतस्-परिचय–सु.शा. ५।६; सु.शा. ९।१२ तथा च.शा. ७।१२ में देखें। शरीर के भीतर मन, प्राण, अन्न, जल, दोष, धातु, उपधातु, धातुओं के मल तथा मूत्र आदि जिन मार्गों में से होकर संचार करते हैं, उन्हें स्रोतस् कहते हैं। इनका निर्माण—वायु ऊष्मा से युक्त होकर यथायोग्य इन स्रोतों का निर्माण करता है।

धमनीस्थेऽनिलो रक्तं फेनयुक्तमुदीरयेत्॥६॥

निर्याति शब्दवान् स्याच्च हल्लासः साङ्गवेदनः।

धमनीगत शल्य के लक्षण–यदि शल्य धमनी में प्रविष्ट हो तो वायु झागदार रक्त को बाहर की ओर निकालता है तथा शब्द करता हुआ वायु भी उसमें से निकलता है और सम्पूर्ण शरीर में वेदना होती है, जी मिचलाता है।॥ ६॥

सङ्घर्षो बलवानस्थिसन्धिप्राप्तेऽस्थिपूर्णता ॥७॥

अस्थिसन्धिगत शल्य के लक्षण—यदि शल्य अस्थि की सन्धि में प्रविष्ट होता है तो उसमें जोरदार रगड़ लगती है और अस्थि का वह पोला भाग उस शल्य से भर जैसा जाता है, यही उसकी पूर्णता है।।७।।

वक्तव्य—यहाँ महर्षि वाग्भट पूर्णतया सुश्रुत से प्रभावित हैं। देखें—'अस्थिविवरगतेऽस्थि- पूर्णताऽस्थिनिस्तोदः संहर्षो बलवांश्च' । (सु.सू. २६।१० ) वाग्भट ने जहाँ ‘अस्थिसन्धि' कहा है, उसे सुश्रुत ने 'अस्थिविवर' कहा है। इस दृष्टि से सुश्रुतोक्त पाठ अधिक समीचीन है, क्योंकि विवर की पूर्णता बाहरी शल्य से हुई है, यह स्थिति अस्थिसन्धि में नहीं होती । क्या यहाँ ऐसा पाठ तो नहीं रहा ? 'सङ्घर्षो बलवानस्थिमध्यप्राप्ते' । विद्वान् विचार करें, क्योंकि आगे अस्थिसन्धि का वर्णन दिया है।

नैकरूपा रुजोऽस्थिस्थे शोफः-

अस्थिगत शल्य के लक्षण—यदि शल्य अस्थि में प्रविष्ट (फँसा) होता है तो अनेक प्रकार की (भग्न, रुग्ण, मृदित, पीड़ित, नीचे की ओर को झुकाना आदि ) पीड़ाओं की उत्पत्ति होती है और उसके आसपास सूजन भी हो जाती है।

-तद्वच्च सन्धिगे।

चेष्टानिवृत्तिश्च भवेत्-

सन्धिगत शल्य के लक्षण–यदि शल्य सन्धियों में धंसा होता है तो अस्थिशल्य के समान लक्षण इसमें भी होते हैं और उस सन्धि में पहले की भाँति लोच नहीं रह जाती अर्थात् वह सन्धि ठीक से मुड़ नहीं सकती।

—आटोपः कोष्ठसंश्रिते॥८॥

आनाहोऽन्नशकृन्मूत्रदर्शनं व्रणानने।

कोष्ठगत शल्य के लक्षण–यदि शल्य कोष्ठ में प्रविष्ट हुआ हो तो व्रण के मुख में अन्न, मल तथा मूत्र का दिखलायी देना, पेट में हलचल तथा आनाह (अफरा) ये लक्षण दिखलायी पड़ते हैं।॥८॥

विद्यान्मर्मगतं शल्यं मर्मविद्धोपलक्षणैः॥९॥

मर्मगत शल्य के लक्षण—यदि शल्य मर्मस्थान में धंसा हो तो उसमें मर्मविद्ध के लक्षण दिखलायी देते हैं।॥९॥

वक्तव्य-देखें—सु. सू. २५।३५; सु. शा. ६।१९-२० तथा अ. ह. शा. ४।४७ में मर्म विद्ध के लक्षण ।

यथास्वं च परिस्रावस्त्वगादिषु विभावयेत् ।

सामान्य निर्देश—'यथास्वं' का अर्थ है त्वचा आदि के स्रावों को देखकर शल्य कहाँ फँसा है, उसका निर्णय इस दृष्टि से करें। यथा त्वचा में लसीकाम्राव को देखकर, सिरा में रक्तस्राव से, अस्थि में मज्जास्राव से, आमाशय में अन्न के निकलने से, मलाशय में मल के निकलने से और मूत्राशय में मूत्र के निकलने को देखकर शल्य का निर्णय कर लेना चाहिए।

रुह्यते शुद्धदेहानामनुलोमस्थितं तु तत्॥१०॥

शल्यव्रण का रोपण-वमन तथा विरेचन आदि शोधन-क्रियाओं द्वारा शुद्ध शरीर वालों का वह शल्य के चुभने से हुआ व्रण शल्य के अनुलोम गति से भीतर स्थित रहने पर भी स्वयं ही भर गया है, ऐसा प्रतीत होता है।।१०।।

दोषकोपाभिघातादिक्षोभाद्भूयोऽपि बाधते।

पुनः पीड़ाकर्तृत्व-शल्य के निकल जाने पर ही व्रण को सम्यक् रूढ़ नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रणस्थान पर पुनः कभी दोषों का प्रकोप होने पर, चोट लगने पर या धक्का आदि के लगने पर भीतर स्थित शल्य फिर भी पीड़ा पहुँचा सकता है।

त्वङ्नष्टे यत्र तत्र स्युरभ्यङ्गस्वेदमर्दनैः॥११॥

रागरुग्दाहसंरम्भा यत्र चाज्यं विलीयते।

आशु शुष्यति लेपो वा तत्स्थानं शल्यवद्वदेत् ॥१२॥

शल्यज्ञान के उपाय-त्वचा आदि स्थानों में अदृश्य हुए शल्य को कैसे जानना चाहिए, इसके उपायों का क्रमशः वर्णन किया जा रहा है। त्वचागत शल्य-जहाँ त्वचा में शल्य प्रवेश कर अदृश्य हो गया हो, उसका पता लगाने के ये उपाय हैं—वहाँ अभ्यंग, स्वेदन तथा मर्दन करने से उस स्थान-विशेष पर लालिमा, पीड़ा, दाह तथा संरम्भ (हलचल) होता है; वहाँ घी सरलता से पिघल जाता है और लगाया हुआ लेप शीघ्र सूख जाता है। ऐसे स्थान को शल्य युक्त समझें।। ११-१२।।

मांसप्रणष्टं संशुद्धया कर्शनाच्छ्लथतां गतम् ।

क्षोभाद्रागादिभिः शल्यं लक्षयेत्-

मांसगत शल्य-मांसपेशियों में खोये हुए शल्य को वमन-विरेचन द्वारा शरीर-शोधन कराने के कारण शरीर के शिथिल हो जाने पर, शरीर के हिलने-डुलने से, लालिमा दिखलायी देने से तथा पीड़ा आदि से यहाँ शल्य होना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए।

-तद्वदेव च ॥१३॥

पेश्यस्थिसन्धिकोष्ठेषु नष्टम्-

पेशीगत आदि शल्य—इसी प्रकार मांसपेशियों के मध्य में, अस्थिसन्धियों में तथा कोष्ठप्रदेश के अन्तर्गत अदृश्य शल्य के प्रमुख स्थान को पहचान लेना चाहिए।। १३ ।।

-अस्थिषु लक्षयेत् ।

अस्थतामभ्यञ्जनस्वेदबन्धपीडनमर्दनैः॥१४॥

अस्थिगत शल्य-अस्थियों में अदृश्य हुए शल्य को अभ्यंग, स्वेदन, बन्धन, पीडन तथा मर्दन विधियों से उसका स्थान-निर्धारण कर लें।।१४।।

प्रसारणाकुञ्चनतः सन्धिनष्टं तथाऽस्थिवत् ।

सन्धिगत शल्य–सन्धिगत अदृश्य शल्य का ज्ञान अस्थिगत शल्य की भाँति करें। विशेष करके प्रसारण (फैलाना) तथा आकुंचन ( सिकोड़ना या बटोरना) आदि क्रियाओं से समझें।

नष्टे स्नायुशिराम्रोतोधमनीष्वसमे पथि॥१५॥

अश्वयुक्तं रथं खण्डचक्रमारोप्य रोगिणम्।

शीघ्रं नयेत्ततस्तस्य संरम्भाच्छल्यमादिशेत्॥१६॥

स्नायु आदि गत शल्य-स्नायु, सिरा, स्रोतसों तथा धमनियों में प्रविष्ट शल्य जब अदृश्य हो जाय तो उस रोगी को टूटे पहिये वाले रथ पर बैठाकर उसमें घोड़ा जोतकर शीघ्र ले जाय। उसके संरम्भ से जहाँ शल्य होगा. वह स्थान दुःखने लगेगा।। १५-१६॥

मर्मनष्टं पृथङ्नोक्तं तेषां मांसादिसंश्रयात्।

मर्मगत शल्य यहाँ मर्मगत शल्य को अलग से नहीं कहा गया है, क्योंकि मर्मस्थलों के आश्रयस्थल मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि तथा सन्धियाँ ही हैं।

सामान्येन सशल्यं तु क्षोभिण्या क्रियया सरुक्॥१७॥

सामान्य निर्देश—सामान्य रूप से वहाँ शल्य समझना चाहिए, जहाँ हिलाने-डुलाने तथा दबाने से पीड़ा हो ॥१७॥

वृत्तं पृथु चतुष्कोणं त्रिपुटं च समासतः।

अदृश्यशल्यसंस्थानं व्रणाकृत्या विभावयेत्॥१८॥

शल्य के स्वरूपों का अनुमान–अदृश्य (जो देखा गया न हो ऐसे) शल्य के स्वरूप का ज्ञान व्रण (घाव ) की आकृति से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि प्रायः सभी शल्यों के आकार मकर से चार प्रकार के होते हैं—१. वृत्त (गोल), २. पृथु (चौड़ा), ३. चतुष्कोण ( चौकोर ) तथा त्रिपुट तिकोना)॥१८॥

वक्तव्य-इन आकृतियों के अनुसार उस-उस शल्य को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए।

तेषामाहरणोपायौ प्रतिलोमानुलोमकौ।

शल्य-निर्हरण के उपाय-उन शल्यों को निकालने के उपाय दो प्रकार के हैं—१. प्रतिलोम (वह शल्य शरीर के भीतर जैसे ही घुसा उससे उलटा अर्थात् उसी मार्ग से बाहर को निकालना; जैसे काँटा निकाला जाता है ) और २. अनुलोम (जहाँ से निकालना सरल हो, उसे अनुलोम कहते हैं)। अर्वाचीनपराचीने निर्हरेत्तद्विपर्ययात्॥१९॥

अर्वाचीन आदि शल्य—अर्वाचीन शल्य को प्रतिलोम-विधि से निकालना चाहिए और पराचीन शल्य को अनुलोम-विधि से निकालना चाहिए। १९ ।।

वक्तव्य-अर्वाचीन शल्य वह है, जो पास में उभार युक्त दिखलायी देता है और पराचीन शल्य वह है जो इस पार से दूसरी ओर को चला जाता है। अतएव कहा गया है कि अर्वाचीन शल्य को उसने जिधर से प्रवेश किया है, उधर से ही निकाल लें और पराचीन शल्य जहाँ तक पहुँच चुका है उसके आगे कुछ अवयव काटकर निकालें, वही उसके लिए अनुलोम होगा। इस प्रसंग में सुश्रुतोक्त निम्न उद्धरणों को भी देखें—सु.सू. २७।६-७।

सुखाहार्यं यतश्च्छित्त्वा ततस्तिर्यग्गतं हरेत् ।

तिर्यग्गत शल्य-तिर्यग्गत (तिरछे गये हुए) शल्य को उस ओर से काटकर निकाले, जहाँ से वह सुख से निकल सके।

वक्तव्य-तिर्यग्गत शल्य को निकालने के सम्बन्ध में वृद्धवाग्भट का भी यही मत है। देखें—अ.सं. सू. ३७/१४।

शल्यं न निर्घात्यमुरःकक्षावऋणपार्श्वगम् ॥२०॥

प्रतिलोममनुत्तुण्डं छेद्यं पृथुमुखं च यत्।

निर्घातन के अयोग्य शल्य-उरस्, कक्षा, वंक्षण तथा पार्श्व ( पशुकास्थियों) के भीतरी अवयवों में गये या बिंधे हुए शल्यों का निर्घातन नहीं करना चाहिए। जो शल्य प्रतिलोम हो, जो अनुत्तुण्ड (जिस शल्य का मुख दूसरी ओर न निकला) हो, जो छेदन के योग्य हो तथा जो चौड़े मुखवाला हो—इन शल्यों का भी निर्घातन न करे॥२०॥

वक्तव्य-निर्घातन नामक एक यन्त्रकर्म है, जिसका वर्णन अ. हृ. सू. २५/४१ में है। इसी अध्याय के १५वें पद्य में 'शल्यनिर्घातनी नाड़ीयन्त्र' का भी उल्लेख है। इस सम्बन्ध में देखें—सु.सू. २७/८-९।

नैवाहरेद्विशल्यघ्नं नष्टं वा निरुपद्रवम् ॥२१॥

विशल्यघ्न शल्याहरण-निषेध-विशल्यघ्न (शल्य को निकाल देने पर मार देने वाले ) शल्य को, नष्ट शल्य (‘णश् अदर्शने' अर्थात् जो न दिखलायी दे रहा हो और जो पीड़ादायक भी न हो) को अथवा उपद्रव रहित शल्य को निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।।२१।।

वक्तव्य-उक्त विषय के स्पष्टीकरण के लिए सुश्रुतोक्त निम्न सन्दर्भो का अवलोकन करें—'तान्येतानि पञ्चविकल्पानि भवन्ति; तद्यथा-सद्यः प्राणहराणि, कालान्तरप्राणहराणि, विशल्यघ्नानि, वैकल्यकराणि, रुजाहराणि चेति' । (सु.शा. ६८ ) तस्मात् सशल्यो जीवत्युद्धतशल्यो म्रियते ( पाकात् पतितशल्यो वा जीवति )। (सु.शा. ६।१६) तथा 'तत्र सशल्यो जीवेत् पाकात् पतितशल्यो वा नोद्धृतशल्यः'। (सु.शा. ६।२७) इस प्रकार एक ही विषय का दो स्थानों पर समान वर्णन करना यह प्रमाणित करता है कि विशल्यघ्न शल्य का आहरण नहीं करना चाहिए।

अथाहरेत्करप्राप्यं करेणैव-

शल्यनिर्हरण-विधि—तदनन्तर हाथ से पकड़ने योग्य शल्य को हाथ से ही पकड़कर खींच लेना चाहिए। क्योंकि सुश्रुत ने हाथ को ही प्रधान यन्त्र माना है। देखें—सु.सू. ७।३ ।

-इतरत्पुनः।

दृश्यं सिंहाहिमकरवर्मिकर्कटकाननैः ॥२२॥

दृश्य शल्य-निर्हरण—जो हाथ से न पकड़ा जा रहा हो किन्तु दिखलाई दे रहा हो, उसे सिंहमुख, अहि( सर्प )मुख, मकरमुख, वर्मि( मत्स्य-विशेष )मुख अथवा कर्कटमुख नामक यन्त्रों द्वारा पकड़कर निकालना चाहिए॥२२॥

अदृश्यं व्रणसंस्थानाद्ग्रहीतुं शक्यते यतः।

कङ्कभृङ्गाह्रकुररशरारीवायसाननैः॥२३॥

अदृश्य शल्य-निर्हरण—अदृश्य शल्य का आहरण व्रण (घाव ) की आकृति को देखकर जिन यन्त्रों से पकड़ कर निकाला जा सकता है, वे यन्त्र हैं—कंकमुख, भृगराजमुख, कुररमुख, शरारिमुख अथवा काकमुख । यहाँ मुख शब्द का अर्थ है—इन पक्षियों की चोंच की आकृति के यन्त्र ।। २३ ।।

सन्दंशाभ्यां त्वगादिस्थं-

सन्दंशयन्त्र-प्रयोग त्वचा तथा मांस में फँसे हुए शल्य को संदंश ( सँड़सी) नामक यन्त्रों से पकड़कर निकालना चाहिए।

–तालाभ्यां सुषिर हरेत्।

तालयन्त्र-प्रयोग त्वचा आदि में स्थित सुषिर ( भीतर से छिद्रवाले ) शल्य को तालयन्त्रों की सहायता से निकालना चाहिए, न कि सन्दंशयन्त्रों से।

सुषिरस्थं तु नलकैः-

नाड़ीयन्त्र-प्रयोग—सुषिरस्थ ( भीतर से पोली अस्थि अथवा अस्थियों में चुभे हुए ) शल्य को नाड़ीयन्त्रों से पकड़कर खींचना चाहिए।

शेषं शेषैर्यथायथम्॥२४॥

शेष यन्त्र-प्रयोग-शेष (ऊपरवर्णित शल्यों से अतिरिक्त) शल्यों को उन यन्त्रों से सोच-समझकर निकालना चाहिए, जिनका वर्णन ऊपर नहीं किया गया है तथा जो यन्त्र जिस शल्य को निकालने में समर्थ हो॥२४॥

शस्त्रेण वा विशस्यादौ ततो निर्लोहितं व्रणम् ।

कृत्वा घृतेन संस्वेद्य बद्ध्वाऽऽचारिकमादिशेत् ॥

निर्हत शल्य का पश्चात्कर्म-अथवा ( जब शल्य चुभे हुए स्थान को बिना काटे यन्त्रों की सहायता से न निकल सके तो) पहले उस स्थान को जहाँ शल्य धंसा हो, काटकर शल्य को निकालकर उसमें बहते हुए रक्त को रोकने का उपाय कर तदनन्तर घाव में लगे हुए रक्त को धोकर अर्थात् साफ करके गुनगुने घी से उस व्रणस्थान का स्वेदन करके उसमें व्रणरोपण लेप (मलहम ) लगाकर उसे व्रणोपचार की विधि समझा देनी चाहिए।।२५।।

वक्तव्य—अष्टांगहृदय-सूत्रस्थान अध्याय १६।२६-२८ में इसके उपचारों का निर्देश किया गया है।

सिरास्नायुविलग्नं तु चालयित्वा शलाकया।

सिरा-स्नायुगत शल्य-सिरा तथा स्नायु में धंसे हुए शल्य को शलाकायन्त्र से हिला-डुला करके उसे ढीला करके निकालें।

हृदये संस्थितं शल्यं त्रासितस्य हिमाम्बुना ॥२६॥

ततः स्थानान्तरं प्राप्तमाहरेत्तद्यथायथम् ।

यथामार्ग दुराकर्षम्-

हृदयगत शल्य-जिसके हृदय शल्य चुभा हो उस व्यक्ति को शीतल जल के छींटों को डालकर उसे घबड़ा दें (यह वित्रासन जाड़े में ही हो सकता है), तब तत्काल उचित यन्त्र की सहायता से उसे निकाल डालें। यदि इसी प्रकार निकालना सम्भव न हो अथवा हानिकारक हो तो शल्य को इधर-उधर ले जाकर जैसे सम्भव हो, उसे निकाल दें। यदि जहाँ से शल्य घुसा है, उस मार्ग से निकालने में कठिनाई हो तो॥२६॥

-अन्यतोऽप्येवमाहरेत् ॥२७॥

शल्याहरण की अन्य विधि—उसे खींचकर के दूसरी ओर से ऐसे ही निकाल लें॥२७॥

अस्थिदष्टे नरं पद्भ्यां पीडयित्वा विनिहरेत् ।

अस्थिगत शल्य–यदि शल्य अस्थि में चुभा हो तो उस पुरुष को पैरों से दबाकर शल्य को पकड़कर जोर से निकाले।

इत्यशक्ये सुबलिभिः सुगृहीतस्य किङ्करैः॥२८॥

दूसरी विधि—यदि अस्थिगत शल्य को अकेला चिकित्सक न निकाल सके तो बलवान् सेवकों द्वारा उसे पकड़वा कर शल्य को निकलवा दें।।२८।।

तथाऽप्यशक्ये वारङ्गं वक्रीकृत्य धनुर्व्यया।

सुबद्धं वक्त्रकटके बध्नीयात्सुसमाहितः॥२९॥

सुसंयतस्य पञ्चाङ्ग्या वाजिनः कशयाऽथ तम्।

ताडयेदिति मूर्धानं वेगेनोन्नमयन् यथा ॥३०॥

उद्धरेच्छल्यम्-

तीसरी विधि—यदि उक्त विधि से शल्य न निकल सके तो शल्य के पकड़ने योग्य ऊपरी भाग वारंग ( मूठ) को टेढ़ा करके धनुष की डोरी से भलीभाँति बाँधकर उस डोरी के दूसरे छोर को सावधान होकर पंचांगी (चारों पैर तथा मुख) से बाँधे गये घोड़े के मुखकटक (लगाम) से बाँध दे और फिर उस घोड़े को कोड़े से इस प्रकार मारे जिससे घोड़ा अपने सिर को वेग (झटका) से उठाये और शल्य निकल जाय।।२९-३०॥

-एवं वा शाखायां कल्पयेत्तरोः।

चौथी विधि—अथवा इसी प्रकार वृक्ष की डाल को नीचे की ओर झुकाकर उस शल्य में बँधी हुई डोरी का दूसरा छोर इस झुकाई हुई डाल में बाँधकर झटके से उस डाल को छोड़ दें, वह अपने वेग से शल्य को निकाल देगी। इन दोनों स्थितियों में शल्यविद्ध रोगी को आत्मीयजन सावधानी से पकड़े रहें।

बद्ध्वा दुर्बलवारङ्गं कुशाभिः शल्यमाहरेत् ॥३१॥

पाँचवीं विधि—जिस शल्य का वारंग ( मूठ) कमजोर हो तो उसे कुश आदि की रस्सियों से कसकर तब शल्य का निर्हरण करना चाहिए।३१ ।।

श्वयथग्रस्तवारङ्ग शोफमुत्पीड्य युक्तितः।

छठी विधि—जिस शल्य का वारंग (मूठ) सूजन से ढक जाय तो उसके सूजन को दबाकर यन्त्र द्वारा युक्तिपूर्वक शल्य को निकालें।

मुद्गराहतया नाड्या निर्घात्योत्तुण्डितं हरेत् ॥३२॥

सातवीं विधि–यदि शल्य फफोले की भाँति सामने आ गया हो तो नाड़ीयन्त्र से उसे इधर-उधर से हिलाकर मुद्गर से उस शल्य का मुख टेढ़ा करके उसे निकालें।।३२।।

तैरेव चानयेन्मार्गममार्गोत्तुण्डितं तु यत् ।

आठवीं विधि—जो शल्य दूसरे मार्ग से दूसरी ओर को निकल आया हो, उसे सही मार्ग ( जहाँ से उसे निकालने में सरलता हो) में ले जाकर निकाल दें।

मृदित्वा कर्णिनां कर्णं नाड्यास्येन निगृह्य वा॥३३॥

नवीं विधि-एक, दो अथवा तीन कर्णों (फरों) वाले शल्यों के कर्णों को रेतीयन्त्र से घिसकर और नाड़ीयन्त्र से दबाकर शल्य को निकाल दें।। ३३ ।।

अयस्कान्तेन निष्कर्णं विवृतास्यमृजुस्थितम् ।

दसवीं विधि—जो लौहनिर्मित शल्य सीधा शरीर के किसी भाग में स्थित हो, जिसमें कर्ण ( फर) न हों और जिस व्रण का मुख खुला हो उसे चुम्बक लगाकर खींच लेना चाहिए।

पक्वाशयगतं शल्यं विरेकेण विनिहरेत् ॥ ३४॥

पक्वाशयगत शल्य-यदि शल्य पक्वाशय में पहुँच गया हो तो उसे विरेचन करा कर निकाल लेना चाहिए।॥ ३४॥

दुष्टवातविषस्तन्यरक्ततोयादि चूषणैः।

वात आदि शल्य-दूषित वात, दष्टस्थान का विष, दुष्टस्तन्य (इसी से स्त्रियों को थनेला रोग हो जाता है), दूषित रक्त तथा जल में डूबने से पानी का भर जाना आदि की चिकित्सा चूषणयन्त्रों ( सिंगी, तुम्बी आदि) से करें।

कण्ठस्रोतोगते शल्ये सूत्रं कण्ठे प्रवेशयेत्॥३५॥

बिसेनात्ते ततः शल्ये बिसं सूत्रं समं हरेत् ।

कण्ठस्रोतगत शल्य-कण्ठ (गले ) के स्रोतस् में शल्य के फँस जाने पर बिस( कमल )नाल के साथ धागा का प्रवेश करें। धागा या बिसनाल में शल्य के फँस जाने पर उन दोनों को शल्य के साथ बाहर निकाल लें।। ३५॥

नाड्याऽग्नितापितां क्षिप्त्वा शलाकामप्स्थिरीकृताम् ॥ ३६॥

आनयेज्जातुषं कण्ठात्-

जतुशल्य-निर्हरण—यदि कण्ठ (गले) के स्रोतस् में जतु = लाख का टुकड़ा रूपी शल्य फँस गया हो तो आग में तपायी गयी लाख की सींक को नाड़ीयन्त्र के भीतर से उस जतुशल्य तक पहुँचाकर उससे सटा दें और वह शल्य उस सींक के साथ सट जायेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को पानी पिला दें, जिससे सींक ठण्डी होकर शल्य को अपने साथ जोड़ लेगी। अब आप उस जतुशल्य को गले से बाहर नाड़ी के साथ निकाल लें।॥३६॥

—जतुदिग्धामजातुषम्।

अन्य शल्य-निर्हरण—इसी प्रकार लाख से अतिरिक्त अन्य लकड़ी आदि शल्यों को भी लाख की गरम शलाका को नाड़ीयन्त्र के भीतर से डालकर कण्ठस्रोतस् के भीतर धंसे हुए शल्य का भी निर्हरण कर सकते हैं।

केशोन्दुकेन पीतेन द्रवैः कण्टकमाक्षिपेत् ॥ ३७॥

सहसा सूत्रबद्धेन वमतः-

गले में फंसे हुए शल्य को निकालना—यदि अस्थि ( हड्डी या हड्डी का टुकड़ा ) अथवा कण्टक (मछली का काँटा) आदि शल्य गला के भीतर फँस गया हो तो बालों को सुदृढ़ धागा से बाँधकर दूध आदि के साथ निगला दें और फिर उसे उलटी करा कर उसके साथ उक्त शल्य को खींचकर निकाल लें।। ३७॥

वक्तव्य-

-तेन चेतरत्।

यदि उक्त शल्य ऊपर कही गयी विधि से न निकल सके या न निकाला जा सके तो चिकित्सक अपनी बुद्धि से दूसरी विधि से निकालने का प्रयत्न करें।

अशक्यं मुखनासाभ्यामाहर्तुं परतो नुदेत् ।। ३८ ॥

कभी-कभी इस प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा छोटे शल्य वमन के साथ मुख अथवा नासिका के छिद्रों से निकल जाते हैं। यदि न निकल सकें तो कुछ पेय पदार्थ उसे पिलाकर आहारनलिका से उसे भीतर की ओर प्रेरित कर (ढकेल) दें।। ३८॥

अप्पानस्कन्धघाताभ्यां ग्रासशल्यं प्रवेशयेत्।

यदि आहारनलिका में ग्रास (कौर ) नामक शल्य फँस गया हो तो उसे जल अथवा घी-तेल आदि पिलाकर स्कन्ध भाग में मुट्ठी आदि द्वारा मार या ठोंक कर ग्रास को भीतर की ओर जाने में सहायता करें।

प्रायः ऐसी परिस्थिति बालकों के भोजन काल में देखी जाती है। पास में बैठी हुई माता, दादी आदि इसी प्रकार के व्यवहार से 'ग्रासशल्य' को भीतर या बाहर की ओर करते-कराते देखी जाती है। यह वाग्भट की सूक्ष्म दृष्टि है।

सूक्ष्माक्षिव्रणशल्यानि

क्षौमवालजलैहरेत् ।। ३९॥

आँख एवं व्रण में पड़े शल्य को निकालना—आँख में घुसे तथा घाव में पड़े हुए सूक्ष्म छोटे से छोटे शल्य (बाल या बालू के कण) को रेशमी वस्त्र के कोने से केश (बाल) की सहायता से निकाले अथवा पानी के छींटें डालकर निकालें ( इस प्रकार के लघु शल्यों को अनुभवी बूढ़े लोग सरलता से निकाल देते हैं) ॥३९॥

अपां पूर्ण विधुनुयादवाक्शिरसमायतम्।

वामयेच्चामुखं भस्मराशौ वा निखनेन्नरम् ॥ ४० ॥

उदरगत जल निकालने की विधि-तैरते समय डूब जाने से पेट में पानी भर जाता है। यह जल भी शल्य है, न कि भोजन के साथ पीया गया जल। उक्त जल को निकालने की विधि—जिसके पेट में पानी भर गया हो, उसे तत्काल उलटा करके झकझोरे, लटकाये; जब कुछ शान्त हो जाय तो उसे वमन कराये तथा मुख तक उसे भस्म के ढेर में गाड़ दें। इस विधि से बहुत-सा जल भस्म अपने में सुखा लेता है।॥ ४०॥

कर्णेऽम्बुपूर्णे हस्तेन मथित्वा तैलवारिणी।

क्षिपेदधोमुखं कर्णं हन्याद्वाऽऽचूषयेत वा ॥४१॥

कर्णगत जल एवं क्रिमि निकालने की विधि—कान के छिद्रों में जल भर जाने पर तेल और पानी को हाथ से मथकर जब वह घी जैसा हो जाता है तब उसे कान में डालें। उसके कान को उलटा करके हाथ से थपथपायें, ठोकें अथवा कोई दूसरा व्यक्ति उसके कान में मुख लगाकर पानी को चूसकर थूक दें॥४१॥

कीटे स्रोतोगते कर्णं पूरयेल्लवणाम्बुना।

सुक्तेन वा सुखोष्णेन मृते क्लेदहरो विधिः॥४२॥

यदि कान के छेद में कोई कीड़ा या कनखजूरा चला जाय तो उसमें नमक मिला हुआ पानी डाल दें अथवा गुनगुना सिरका डाल दें। इससे कीड़ा स्वयं बाहर चला आता है या मर जाता है। मर जाने पर कान का मैल निकालने के लिए जो विधि निर्दिष्ट है, उसे करें। ४२।।

जातुषं हेमरूप्यादिधातुजं च चिरस्थितम् ।

ऊष्मणा प्रायशः शल्यं देहजेन विलीयते ॥४३॥

शरीर में शल्य का विलयन-लाख, सोना, चाँदी आदि से सम्बन्धित शल्य यदि छोटे हों और बहुत समय तक शरीर में पड़े रह गये हों तो वे शरीर सम्बन्धी गर्मी से स्वयं ही पिघल जाते हैं।। ४३ ।।

मृद्वेणुदारुशृङ्गास्थिदन्तवालोपलानि न ।

विषाणवेण्वयस्तालदारुशल्यं चिरादपि॥४४॥

प्रायो निर्भुज्यते तद्धि पचत्याशु पलासृजी।

विलीन न होने वाले शल्य-मिट्टी, वेणु (बाँस ), लकड़ी, सींग, अस्थि ( हड्डी), दाँत, बाल, विषाण (हाथीदाँत), वेणु ( ईख का छिलका), लोह, ताड़ तथा दारु ( कच्चा लोहा या पीतल, देखें वी. एस्. आप्टे-कोश ) इनके शल्य भले ही कुछ समय के बाद टेढ़े तो हो जाते हैं परन्तु विलीन नहीं होते। ये शल्य अपने द्वारा रक्त एवं मांस पका देते हैं।। ४४।।

वक्तव्य—'मृद्वेणु' पलासृजी'। यहाँ तक कुछ संस्करणों में ४ पंक्तियाँ हैं, वहाँ दूसरी पंक्ति इस प्रकार है-'शल्यानि न विशीर्यन्ते शरीरे मृन्मयानि'। यह पंक्ति अन्य संस्करणों में सम्भवतः इसलिए नहीं ली गयी कि इसका ग्रहण करने से 'मृद्' एवं 'मृण्मय' दोनों एकार्थवाची शब्दों का ग्रहण हो रहा था, किन्तु 'न विशीर्यन्ते' यह क्रिया इसके अभाव में दुर्लभ हो रही है। श्रीअरुणदत्त तथा श्रीहेमाद्रि टीका युक्त वाग्भट में जिन तीन पंक्तियों का ग्रहण किया है, उनमें 'विषाण, वेणु तथा दारु' इन तीन शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है। हमने महर्षि वाग्भट की सदाशयता को ध्यान में रखकर उनके दूसरे अर्थ दिये हैं। इस दृष्टि से अष्टांगसंग्रह-सूत्रस्थान ३७।२७-२८ श्लोक निर्धान्त हैं। इसी प्रकार सु.सू. २६।२२ पद्य भी इस प्रसंग में अनुकरणीय है।

शल्ये मांसावगाढे चेत्स देशो न विदह्यते॥४५॥

ततस्तं मर्दनस्वेदशुद्धिकर्षणबृंहणैः ।

तीक्ष्णोपनाहपानान्नघनशस्त्रपदाङ्कनैः॥४६॥

पाचयित्वा हरेच्छल्यं पाटनैषणभेदनैः।

शल्य-निर्हरणोपाय-जब शल्य मांसल प्रदेश में धंसा हो और धंसने के बाद भी उसमें विदाह आदि पाक के लक्षण न दिखलायी दे रहे हों तो उस स्थान पर मसलना, स्वेदन, शोधनों (वमन-विरेचन आदि) द्वारा कर्षणकर्म, बृंहणकर्म, तीक्ष्ण उपनाह (जिससे उसका शीघ्र पाक हो), उचित पेय पदार्थों को पिलाना, आहारों को खिलाना तथा शस्त्र द्वारा सघन पदांकन ( पच्छ लगाना) आदि विधियों से उसे पकाने का प्रयत्न करना चाहिए। पक जाने पर उस शल्य को निकालें। यदि इस प्रकार भी न निकले तो पाटन, एषण तथा भेदन क्रियाओं द्वारा शल्य को निकाल देना चाहिए।४५-४६।।

वक्तव्य–यहाँ 'पाटनैषणभेदनैः' ये क्रियाएँ उन आशुकारी शल्यों को निकालने के लिए हैं, जिनके शरीर में कुछ समय तक रह जाने से मृत्यु का भय होता है अथवा उस अवयव को काट देना पड़ता है। शेष के लिए तो पकाकर निकालने का शास्त्र ने आदेश दिया ही है। देखें—सु. सू. २७।२७ ।

शल्यप्रदेशयन्त्राणामवेक्ष्य

बहुरूपताम्॥४७॥

तैस्तैरुपायैर्मतिमान् शल्यं विद्यात्तथाऽऽहरेत् ।

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने शल्याहरणविधिर्नामाष्टाविंशोऽध्यायः॥२८॥

शल्यनिर्हरण-निर्देश-शल्यों की, शरीर के अवयवों की तथा शल्य निकालने वाले यन्त्रों की विविधरूपता का ध्यान रखकर उन-उन शल्य निकालने के उपायों का प्रयोग कर जो जैसा शल्य हो उसे उस प्रकार निकालना चाहिए।॥४७॥

वक्तव्य-सुश्रुत ने मूलतः शल्यों का विभाजन दो प्रकार से किया है—१. अवबद्ध ( जो मांस-अस्थि आदि में फँसा हो और दूसरा) २. अनवबद्ध (जो प्रथम के विपरीत हो)। इनमें दूसरे प्रकार के शल्यों को निकालने के पन्द्रह उपायों का इस प्रकार उल्लेख किया है—१. स्वभाव, २. पाचन, ३. भेदन, ४. दारण, ५.पीड़न, ६. प्रमार्जन, ७. निर्मापन, ८. वमन, ९. विरेचन, १०. प्रक्षालन, ११. प्रतिमर्श (यह नस्य वाला नहीं है, इसमें अँगुली आदि से घिसा जाता है), १२. प्रवाहण (गर्भशल्य में इसका उपयोग होता है), १३. आचूषण (पूयशल्य को निकालने में), १४. अयस्कान्त (चुम्बक) और १५. हर्ष (शोकशल्य को दूर करने के लिए)। अष्टांगसंग्रह में शल्य रहित व्रण का लक्षण इस प्रकार दिया है—'व्रणस्थान स्वच्छ हो, उसके आसपास दबाने में कष्ट न हो, शोथ तथा सन्ताप घट रहा हो तो अब व्रणस्थान में शल्य नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। देखें—अ. सं. सू. ३७।३२ ।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में शल्याहरणविधि नामक अट्ठाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥२८॥

|

|||||