|

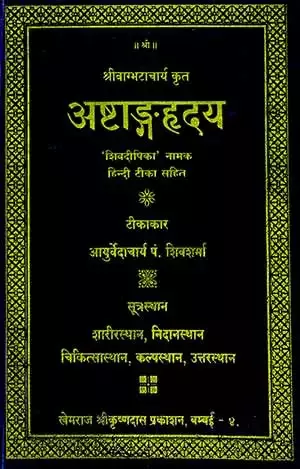

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

एकोनत्रिंशोऽध्यायः

अथातः शस्त्रकर्मविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब हम यहाँ से शस्त्रकर्मविधि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपक्रम-अब यहाँ से शस्त्रकर्मविधि नामक अध्याय की प्रस्तावना की जा रही है। क्योंकि इसके पहले २५वें अध्याय में वाग्भट ने 'शस्त्रेण वा विशस्यादौ' कहकर शस्त्रकर्म की उपादेयता का निर्देश किया है। अतएव इस अध्याय में शस्त्रकर्म का विधान प्रस्तुत है। संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत–सु.सू. ५, १७, १८, १९, २५; च.चि. २५।५५ से ६० तक तथा अ.सं.सू. ३८ में देखें।

व्रणः सञ्जायते प्रायः पाकाच्छ्वयथुपूर्वकात्।

तमेवोपचरेत्तस्माद्रक्षन् पाकं प्रयत्नतः॥१॥

सुशीतलेपसेकास्रमोक्षसंशोधनादिभिः।

व्रण के उपचार—प्रायः व्रण की उत्पत्ति के पहले स्थान-विशेष पर शोथ होता है। सर्वप्रथम उस व्रणोत्पादक शोथ की ही चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे वह शोथ फोड़ा का रूप धारणकर पकने न पाये। व्रणशोथ-चिकित्सा—उस व्रणशोथ को बैठाने के लिए शीतल लेप, शीतल सेचन, रक्तस्रावण तथा शोधन (वमन-विरेचन ) आदि उपायों का प्रयोग करें। यहाँ शीतल का अर्थ है—शीतवीर्य पदार्थ, जो स्पर्श में भी शीत हों॥१॥

वक्तव्य-व्रण के सम्बन्ध में ऊपर जो सुश्रुत के अध्यायों का निर्देश किया है, उनके अतिरिक्त सु.सू. २१, २२, २८ अध्यायों का भी अवलोकन कर लें। शेष देखें-अ.ह.उ. २५ में। इसकी प्रस्तावना यहाँ केवल इस उद्देश्य से की है कि व्रणशोथ के दर्शन होते ही उसकी शान्ति के उपाय करने चाहिए, क्योंकि व्रणशोथ का पाक हो जाने पर अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है।

शोफोऽल्पोऽल्पोष्मरुक्सामः सवर्णः कठिनः स्थिरः॥२॥

आमशोथ के लक्षण आमशोथ (जो शोथ अभी पका नहीं) उसे कहते हैं जिसमें थोड़ी-थोड़ी ऊष्मता (गर्मी) और पीड़ा होती हो, जिसका वर्ण त्वचा के समान हो, जो स्पर्श करने में कठिन (कड़ा) तथा स्थिर (अचल) हो ।।२।।

वक्तव्य—इसी व्रणशोथ को बैठाने (न पकने ) के लिए विम्लापन, सुशीतल लेप, सेक, रक्तमोक्षण, संशोधन आदि का निर्देश ऊपर श्लोक १ में दिया गया है, न कि पच्यमान व्रणशोथ में।

पच्यमानो विवर्णस्तु रागी बस्तिरिवाततः।

स्फुटतीव सनिस्तोदः साङ्गमर्दविजृम्भिकः॥३॥

संरम्भारुचिदाहोषातृड्ज्वरानिद्रतान्वितः।

स्त्यानं विष्यन्दयत्याज्यं व्रणवत्स्पर्शनासहः॥४॥

पच्यमान व्रणशोथ के लक्षण-जब पच्यमान वह शोथ फोड़ा का रूप धारण करने लगता है तो वहाँ की त्वचा का वर्ण विशिष्ट वर्ण का हो जाता है। उसमें कुछ लालिमा दिखलायी देती है और वह बस्ति (भरी हुई मशक) की भाँति तन जाता है। उसमें ऐसी पीड़ा होती है मानो वह फूट रहा हो, उस समय अन्य सभी अंगों में पीड़ा होती है और जंभाइयाँ आने लगती हैं। और भी अनेक प्रकार की उभारयुक्त हो पीड़ाएँ होती हैं, अरुचि, दाह, ऊषा (भाप निकलने का-सा अनुभव ), प्यास, ज्वर तथा निद्रा का न आना, स्त्यान ( ढेर के रूप में संचित अर्थात् रखा या व्रण के ऊपर लगाया हुआ) घी इधर-उधर फैल जाता है और उस स्थान पर व्रण के समान स्पर्श सहन नहीं हो पाता।।३-४॥

पक्वेऽल्पवेगता म्लानिः पाण्डुता वलिसम्भवः।

नामोऽन्तेषून्नतिर्मध्ये कण्डूशोफादिमार्दवम् ॥

स्पृष्टे पूयस्य सञ्चारो भवेद्वस्ताविवाम्भसः।

पक्वशोथ के लक्षण व्रणशोथ के पक जाने पर वेदनाओं में कमी, शोथ के स्वरूप में मलिनता, पीलापन, झुर्रियों का पड़ जाना, सभी ओर से झुक जाना तथा बीच में (मुखभाग) में जाना, शोथ के आस-पास खुजली का होना, सूजन में कोमलता का आ जाना, छूने पर पूय का इधर-उधर जाना उस प्रकार का होता है, जैसे मशक को दबाने पर पानी॥५॥

वक्तव्य—सुश्रुत ने पक्वव्रण के लक्षणों को इस प्रकार कहा है—'वेदनोपशान्तिः पक्वलिङ्गम्' । देखें—सु.सू. १७।५। अवस्था-भेद से व्रणशोथ (व्रणाय शोथः ) तीन प्रकार का होता है—१.आम व्रण, २, पच्यमान व्रण तथा ३. पक्व व्रण। इन स्थितियों को ठीक-ठीक जानने वाला ही योग्य चिकित्सक कहा जाता है।

शूलं नर्तेऽनिलाद्दाहः पित्ताच्छोफः कफोदयात्॥६॥

रागो रक्ताच्च पाकः स्यादतो दोषैः सशोणितैः।

व्रण में वात आदि के लक्षण—व्रणशोथ में वातदोष के बिना शूल (वेदना), पित्तदोष के बिना दाह, कफदोष के बिना शोथ तथा रक्त के बिना राग (लालिमा) नहीं होता, अतः रक्त युक्त तीनों दोषों से मिलकर व्रण का पाक होता है॥६॥

वक्तव्य—महर्षि वाग्भट ने 'रागो रक्ताच्च' यह सुश्रुत से अधिक कहा है, जिसका प्रसंगानुसार औचित्य है। यद्यपि रक्त और पित्त समान धर्म वाले हैं, फिर भी पाक रक्त का ही होता है, उस व्रणस्थान में स्थित मांस तथा वसा आदि का पाक नहीं होता; भले ही वे गल या सड़ जाते हैं। देखें—सु.सू. १७/७ ।

पाकेऽतिवृत्ते सुषिरस्तनुत्वग्दोषभक्षितः॥७॥

वलीभिराचितः श्यावः शीर्यमाणतनूरुहः।

अतिपक्व व्रण के लक्षण—पाक का अतिक्रमण होने पर अर्थात् भीतर से व्रण के पक जाने पर ये लक्षण ऊपर से दिखलायी देते हैं—व्रण के भीतर से खोखला होना, व्रण के ऊपर की त्वचा का पतला पड़ जाना; ये लक्षण पूयदोष के खा जाने से हो जाते हैं, उसके ऊपर से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा का वर्ण काला हो जाता है और उसके ऊपर के रोयें गिरने या झड़ने लगते हैं।।७।।

कफजेषु तु शोफेषु गम्भीरं पाकमेत्यसृक्॥८॥

पक्वलिङ्गं ततोऽस्पष्टं यत्र स्याच्छीतशोफता।

त्वक्सावयँ रुजोऽल्पत्वं घनस्पर्शत्वमश्मवत् ।

रक्तपाकमिति ब्रूयात्तं प्राज्ञो मुक्तसंशयः।

गम्भीरपाक का वर्णन–कफ-प्रधान व्रणशोथों में रक्तधातु का पाक गहरायी में होता है, इसलिए व्रणपाक के लक्षण भी ऊपर से स्पष्ट दिखलायी नहीं पड़ते। किन्तु कुछ दिन बीत जाने पर जिस व्रणशोथ में स्पर्श करने कर शीतता प्रतीत हो, त्वचा के ऊपर समानवर्णता दिखलायी दे, पीड़ा में कमी आ जाय, स्पर्श में वह स्थान पत्थर की भाँति कठोर लगे वहाँ बुद्धिमान् चिकित्सक निःसन्देह कह दे कि यहाँ रक्त का गम्भीर पाक हो चुका है।। ८-९॥

वक्तव्य—यह परिस्थिति व्रणचिकित्सक की परीक्षा की घड़ी होती है। इसमें न तो श्लोक ५ में कहे गये पक्व-व्रणशोथ के लक्षण दिखलायी पड़ते हैं और न वात आदि दोषों के ही लक्षणों का प्रभाव परिलक्षित होता है, अतएव इस रक्तपाक को गम्भीरपाक कहा गया है। इसके लिए आप देखें—सु. सू. १७।९ तथा अ. सं. सू ३८।८। ऐसे पक्व व्रणों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा करने से ये असाध्य नाड़ीव्रण का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे पूयशल्य को बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता। सामान्य रूप से इस व्रण को 'गम्भीर' कहते भी हैं।

अल्पसत्त्वेऽबले बाले पाकाद्वाऽत्यर्थमुद्धते॥१०॥

दारणं मर्मसन्ध्यादिस्थिते चान्यत्र पाटनम् ।

दारण एवं पाटन लेप–यदि रोगी का सत्त्व (मानसिक बल) कम हो, दुर्बल हो अथवा रोगी बालक (असहनशील) हो तथा व्रणपाक भलीभाँति हो गया हो, व्रणशोथ मर्मस्थल में या मर्मसन्धि अथवा केवल सन्धिस्थान में हो तो इन स्थानों में दारणलेपों का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यक होने पर पाटनकर्म भी किया जा सकता है, यह अर्थ 'च' के प्रयोग से लिया गया है। उक्त स्थितियों से अन्य स्थलों में पाटनकर्म करना चाहिए।।१०॥

वक्तव्य-दारण का प्रथम प्रस्ताव होने के कारण एवं सर्वथा निरापद होने के कारण इसका व्रणशोथों में सादर प्रयोग किया जाता है। दारणक्रिया जहाँ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती वहाँ विवश होकर पाटनक्रिया का उपयोग होता है। अ. हृ. उ. २५।३७ में एक दारणलेप दिया है, पहले इसका प्रयोग करें।

आमच्छेदे सिरास्नायुव्यापदोऽसृगतिस्रुतिः॥११॥

रुजोऽतिवृद्धिदरणं विसर्पो वा क्षतोद्भवः।

शस्त्रकर्म का निषेध—आम-व्रणशोथ का शस्त्र द्वारा पाटन कर देने पर सिरा एवं स्नायु में विकृति हो जाती है, अतएव अधिकाधिक रक्तस्राव होने लगता है। अनेक प्रकार की पीड़ाएँ होती हैं, उस स्थान की त्वचा का फटना अथवा क्षत के कारण विसर्प या विद्रधि नामक रोग हो सकता है।।११।।

वक्तव्य-सुश्रुत ने विसर्प न लिखकर केवल विद्रधि का उल्लेख किया है। देखें—सु. सू. १७९-१० । अतः आम-व्रणशोथ में शस्त्रकर्म नहीं करना चाहिए, ऐसे मूर्ख चिकित्सक की निन्दा की गयी है।

तिष्ठन्नन्तः पुनः पूयः सिरास्नाय्वसृगामिषम् ॥१२॥

विवृद्धो दहति क्षिप्रं तृणोलपमिवानलः।

शस्त्रकर्म का विधान—व्रणशोथ के भीतर पूय (मवाद) पड़ा रहने पर अर्थात् समय रहते हुए उसे न निकालने पर वह पूय सिरा, स्नायु, रक्त तथा मांस को उस प्रकार शीघ्र जला (सड़ा-गला ) देता है, जैसे बढ़ा हुआ अग्नि समीपस्थ घास-फूस को जला देता है।। १२ ।।

वक्तव्य-उक्त ११वें पद्य में आमच्छेद का निषेध करने के बाद कहे गये १२वें पद्य में यद्यपि शब्दतः शस्त्रकर्म का विधान नहीं किया गया है तथापि अन्तःस्थित पूय क्या-क्या हानि करता है इसका वर्णन करने से यह आभास होता है कि ग्रन्थकार शस्त्रकर्म द्वारा पूय को निकालने का निर्देश दे रहा है। इसके लिए व्रणशोथ का पाटन कर उसके पूय को निकाल देना चाहिए। उक्त पद्य में ‘दहति' प्रयोग के ग्रहण की प्रेरणा वाग्भट को सुश्रुतोक्त सू. १७।१६ से मिली है।

यश्च्छिनत्त्याममज्ञानाद् यश्च पक्वमुपेक्षते॥१३॥

श्वपचाविव विज्ञेयौ तावनिश्चितकारिणौ।

अनिश्चितकारी वैद्य की निन्दा-जो व्रणचिकित्सक अपने अज्ञान के कारण आमव्रणशोथ को काटता (चीर देता) है और जो बाहर या भीतर पके व्रणशोथ का दारण अथवा पाटन नहीं करता वे दोनों ही चिकित्सक रोगी को मार डालने के कारण शत्रपच (चाण्डाल ) के समान होते हैं। क्योंकि इस प्रकार के उन दोनों को ही अनिश्चितकारी कहा जाता है।।१३।।

वक्तव्य-पाटनकर्म करने के पहले आम अथवा पक्व का ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो अपयश मिलता है। श्रीवाग्भट ने उक्त पद्य को अविकल रूप से सुश्रुत से लिया है। देखें—सु.सू. १७।१०। व्रण के सात उपक्रम-१. विम्लापन, २. अवसेचन (जलौकापातन अथवा रक्षमोक्षण), ३. उपनाह (पुल्टिस आदि का बन्धन), ४. पाटन क्रिया, ५. शोधन (पञ्चवल्कल आदि क्वाथों से), ६. रोपण (पूरण = घाव भरने के उपाय ) और ७. वैकृतापह (व्रणस्थान की विकृतियों को रोमसंजनन तथा सवर्ण करना आदि क्रियाओं द्वारा दूर करना)। देखें—सु.सू. १७।१८ । विशेष देखें—सु. चि. अध्याय १ सम्पूर्ण ।

प्राक् शस्त्रकर्मणश्चेष्टं भोजयेदन्नमातुरम् ॥१४॥

पानपं पाययेन्मद्यं तीक्ष्णं यो वेदनाक्षमः।

न मूर्च्छत्यन्नसंयोगान्मत्तः शस्त्रं न बुध्यते ॥१५॥

शस्त्रकर्म के पूर्व कर्म-शस्त्रकर्म करने के पहले रोगी को उसकी इच्छा के अनुसार किन्तु जो रोगी के लिए हितकर हो, उसे खिलायें, मद्यपान करने वाले उस रोगी को तीक्ष्ण मद्य पिलायें, जो शस्त्रकर्म की वेदना न सह सकता हो, क्योंकि मद्यपान से वेदना को सहने की शक्ति मिलती है। भोजन करा देने पर रोगी मूर्च्छित नहीं हो पाता और मद्य के नशे से उन्मत्त होने के कारण उसे कब शस्त्रकर्म किया इसका ज्ञान नहीं रह पाता ।।१४-१५।।

अन्यत्र मूढगर्भाश्ममुखरोगोदरातुरात्।

आहार एवं मद्यपान का निषेध-मूढगर्भ, अश्मरी, मुखरोग तथा उदररोग इन रोगों में आहार खिलाकर एवं मद्यपान कराकर शस्त्रकर्म नहीं करना चाहिए।

वक्तव्य आधुनिक सर्जरी में तो संज्ञाहरण (बेहोश करने ) के अनेक उपादान सुलभ हैं।

अथाहृतोपकरणं वैद्यः

प्राङ्मुखमातुरम्॥१६॥

सम्मुखो यन्त्रयित्वाऽऽशु न्यस्येन्मर्मादि वर्जयन् ।

अनुलोमं सुनिशितं शस्त्रमापूयदर्शनात् ॥१७॥

सकृदेवाहरेत्तच्च-

शस्त्रप्रयोग-विधि-शस्त्रप्रयोग करने के पूर्व कर्मों को करने तथा शस्त्रकर्म के उपयोग में आने वाले उपकरणों को एकत्रित करा लेने के बाद शल्यचिकित्सक रोगी को पूरब की ओर मुख करके बैठाये और उसके अंगों को बाँधकर चिकित्सक उसके सामने अथवा उचित स्थान में खड़ा होकर मर्म आदि स्थानों को बचाकर अत्यन्त तीक्ष्ण (तेज) शस्त्र से अनुलोम विधि से एक ही बार में उतना पाटनकर्म करे, जिससे पूय (मवाद ) निकलने लगे और फिर शीघ्र शस्त्र को निकाल लेना चाहिए।।१६-१७।।

-पाके तु सुमहत्यपि।

पाटयेत् द्वयगुलं सम्यग्व्यङ्गुलव्यङ्गुलान्तरम् ॥१८॥

एषित्वा सम्यगेषिण्या परितः सुनिरूपितम्।

अङ्गुलीनालवालैर्वा यथादेशं यथाशयम् ॥१९॥

यतो गतां गतिं विद्यादुत्सङ्गो यत्र यत्र च।

तत्र तत्र व्रणं कुर्यात्सुविभक्तं निराशयम् ॥२०॥

आयतं च विशालं च यथा दोषो न तिष्ठति।

महान् व्रणशोथ में कर्तव्य–विस्तृत आकार वाले व्रणशोथ में दो अंगुल लम्बा चीरा लगाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो दो या तीन अंगुल की दूरी पर दूसरा चीरा लगाये और पूय को निकालने के बाद एषणी यन्त्र से, अँगुली से, कमलनाल से, बालों की वेणी से कहाँ-कहाँ पका है और कहाँ-कहाँ पूय रुका है, इस प्रकार भलीभाँति देखकर जहाँ-जहाँ पूय गया है और जहाँ उत्संग ( उभार ) दिखलायी देता हो वहाँ-वहाँ चीरा लगा देना चाहिए। वह चीरा लम्बा तथा चौड़े मुख वाला हो और ये सभी चीरे सुविभक्त ( आपस में मिले न ) हों, जिनके कारण दोष ( पूय ) भीतर न रह सके।॥ १८-२० ।।

वक्तव्य-कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक स्थान पर चीरा लगाने पर भीतर का सभी पूय नहीं निकल पाता। ऐसा तब होता है जब व्रणपाक भीतर से टेढ़ा-मेढ़ा होता है, ऐसी स्थिति में एकाधिक स्थानों पर चीरा लगाना पड़ता है। पूय एक प्रकार का शल्य है, इसका भलीभाँति निर्हरण कर देना चाहिए। यदि पूय भीतर रह जाता है तो यह नाड़ीव्रण ( नासूर ) को पैदा कर देता है।

शौर्यमाशुक्रिया तीक्ष्णं

तीक्ष्णं शस्त्रमस्वेदवेपथू॥२१॥

असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते।

शल्यचिकित्सक के गुण-शौर्य ( शस्त्रप्रयोग करने में निर्भय होना), आशुक्रिया ( लघुहस्तता अर्थात् शीघ्र शस्त्रप्रयोग करने का अभ्यास ), शस्त्र का तेज धारवाला होना, पसीना तथा कम्पन का न होना तथा मूर्च्छित न होना या न घबड़ाना—ये शल्यचिकित्सक के गुण कहे गये हैं।।२१।।

वक्तव्य—यह पद्य अष्टांगसंग्रह में अविकल सुलभ है। देखें—अ. सं. सू. ३८।१८ ।

तिर्यक्छिन्द्याल्ललाटभूदन्तवेष्टकजत्रुणि ॥२२॥

कुक्षिकक्षाक्षिकूटौष्ठकपोलगलवङ्क्षणे ।

तिर्यक्छेदन-विधि—तिरछे काटने योग्य स्थान हैं—ललाट, भौंहों, मसूड़ों, जत्रुअस्थि, कुक्षि ( उदर का भाग), कक्षा (काँख ), अक्षिकूट, ओष्ठ (होंठ), कपोल ( गाल), गला तथा वंक्षण (पेडू और जाँघ के बीच का भाग या ऊरुसन्धि ) ॥२२॥

अन्यत्र छेदनात्तिर्यक् सिरास्नायुविपाटनम् ॥२३॥

तिर्यक्छेदन-निषेध–उक्त स्थानों के अतिरिक्त अवयवों में तिरछा चीरा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से सिरा अथवा स्नायु कट सकते हैं।। २३ ॥

शस्त्रेऽवचारिते वाग्भिः शीताम्भोभिश्च रोगिणम् ।

आश्वास्य परितोऽगुल्या परिपीड्य व्रणं ततः॥२४॥

क्षालयित्वा कषायेण प्लोतेनाम्भोऽपनीय च।

गुग्गुल्वगुरुसिद्धार्थहिङ्गुसर्जरसान्वितैः ।। २५ ॥

धूपयेत्पटुषड्ग्रन्थानिम्बपत्रैघृतप्लुतैः।

तिलकल्काज्यमधुभिर्यथास्वं भेषजेन च ॥२६॥

दिग्धां वर्तिं ततो दद्यात्तैरेवाच्छादयेच्च ताम्।

घृताक्तैः सक्तुभिश्चोज़ घनां कवलिकां ततः .

निधाय युक्त्या बध्नीयात्पट्टेन सुसमाहितम्।

पार्चे सव्येऽपसव्ये वा नाधस्तान्नैव चोपरि ॥२८॥

पश्चात्कर्म-निर्देश-शस्त्रप्रयोग करने के तत्काल बाद मधुर वाणी से तथा मुख पर शीतल जल के छींटे देकर रोगी को आश्वासन देकर व्रणस्थान को चारों ओर से अँगुली से दबाकर जिससे पूय भलीभाँति निकल जाय, तदनन्तर त्रिफला आदि के काढ़ा से व्रणवास्तु को धोकर, साफ वस्त्र अथवा रुई से जल को पोंछकर (सुखाकर ) गुग्गुलु, अगुरु, सरसों, हींग, राल, नमक, बालवच तथा नीम के पत्ते—इन्हें कूटकर बनायी गयी धूप को घी में मिलाकर उस व्रण में धूप देनी चाहिए। उसके बाद व्रणदोषशामक औषधद्रव्यों से मिले हुए तिलकल्क, मधु तथा घी को मिलाकर उसे एक रुई की बत्ती में चुपड़ें और उसे घाव के भीतर भर दें और फिर तिलकल्क आदि से निर्मित मलहम से उसे ढक दें। उसके ऊपर घी मिले हुए सत्तू की मोटी कवलिका ( गद्दी) रखकर सावधानी से पट्टी से बाँध दें। इस ग्रन्थि को व्रण के दायीं या बायीं ओर बाँधे, उसके नीचे-ऊपर न बाँधे ।।२४-२८॥

वक्तव्य—सुश्रुत-सूत्रस्थान का १८वाँ अध्याय इस विषय का पूरक है। इसका अवलोकन इस कार्य में प्रवृत्त होने से पहले अवश्य करें।

शुचिसूक्ष्मदृढ़ाः पट्टाः कवल्यः सविकेशिकाः।

धूपिता मृदवः श्लक्ष्णा निर्वलीका व्रणे हिताः॥

पट्टी आदि का निर्देश—व्रणबन्धन के पट्ट (पट्टियाँ), कवलिकाएँ (गद्दियाँ) तथा विकेशिकाएँ (औषधलिप्त बत्तियाँ) शुचि ( साफ-सुथरी), सूक्ष्म (पतले वस्त्र से निर्मित ) किन्तु दृढ होनी चाहिए। इन्हें धूप दी जानी चाहिए और सीलन से बचाने के लिए धूप में भी रखना चाहिए। ये मुलायम तथा स्पर्श में चिकनी, सिकुड़न (सलवट) रहित हों, तभी ये व्रण को बाँधने के उपयोग में लायी जा सकती हैं।॥२९॥

कुर्वीतानन्तरं तस्य रक्षा रक्षोनिषिद्धये।

बलिं चोपहरेत्तेभ्यः-

व्रणरक्षा-विधान—व्रण के ऊपर उचित प्रकार की पट्टी बाँधने के बाद राक्षसों आदि की निवृत्ति के लिए रक्षाकर्म तथा बलिदान भी करें। क्योंकि राक्षस मांसभक्षी होते हैं, वे इस प्रकार आक्रमण न करें, अतएव रक्षा एवं बलि का यहाँ निर्देश किया गया है।

वक्तव्य-रक्षाविधान की विधि देखें—सु. सू. ५।२०-३३ तक। रक्षाकर्म के लिए धूपन आदि भी किया जाता है, इससे बाह्य क्रिमियों का प्रकोप भी नहीं होता। आर्षग्रन्थों में जहाँ राक्षस आदि के निवारण की चर्चा है, उसे आधुनिक विद्वान् क्रिमि (Germs) कहते हैं। राक्षसों तथा क्रिमियों का कार्य आदि समान है। इसी से Sterilization अथवा Aseptic को आधुनिक विद्वान् रक्षाकर्म कहते हैं। -सदा मूर्जा च धारयेत्॥३०॥

लक्ष्मी गुहामतिगुहां जटिलां ब्रह्मचारिणीम् ।

वचां छत्रामतिच्छत्रां दूर्वां सिद्धार्थकानपि ॥ ३१ ॥

औषधधारण-निर्देश—निम्नलिखित औषधद्रव्यों को शिरोधार्य करें—लक्ष्मी (पद्मचारिणी), गुहा (पृश्निपर्णी), अतिगुहा ( शालपर्णी), जटिला (मांसी ), ब्रह्मचारिणी (ब्रह्मयष्टिका), वचा (बालवच ), छत्रा (शतपुष्पा), अतिच्छत्रा (विषाणिका), दूब तथा सरसों ॥३०-३१ ॥

ततः स्नेहदिनेहोक्तं तस्याचारं समादिशेत् ।

आचार-निर्देश—तदनन्तर उस व्रणरोगी को स्नेहविधि नामक अध्याय में निर्दिष्ट आहार-विहार का निर्देश करें और रोगी को उनका आचरण करना चाहिए।

वक्तव्य-अष्टांगहृदय-सूत्रस्थान का स्नेहविधि नामक १६वाँ अध्याय है। देखें-श्लोक २६-२८ ।

दिवास्वप्नो व्रणे कण्डूरागरुक्शोफपूयकृत् ॥३२॥

दिन में सोने का निषेध—दिन में सोने से व्रण (घाव) में खुजली, लालिमा, पीड़ा, सूजन तथा पूय हो जाता है।। ३२॥

स्त्रीणां तु स्मृतिसंस्पर्शदर्शनैश्चलितमुते।

शुक्रे व्यवायजान् दोषानसंसर्गेऽप्यवाप्नुयात् ॥३३॥

(व्रणेश्वयथुरायासात् स च रागश्च जागरात् ।

तौ च रुक् च दिवास्वापात्ताश्च मृत्युश्च मैथुनात् ।११)

अन्य निषिद्ध कर्म—सहवास करने योग्य स्त्रियों का स्मरण, स्पर्श (आलिंगन, चुम्बन आदि), दर्शन आदि से शुक्र का स्खलन तथा स्राव होने पर मैथुन क्रिया न करने पर भी मैथुनकर्म करने के बराबर दोषों की प्राप्ति हो जाती है।।३३ ।। (परिश्रम करने से व्रणस्थान में सूजन हो जाती है, रात्रि में जागने से शोथ तथा लालिमा, दिन में सोने से शोथ, लालिमा तथा पीड़ा होने लगती है और स्त्री-सहवास (मैथुन) करने से शोथ, राग, वेदना तथा मृत्यु हो जाती है।।१।।)

वक्तव्य-उक्त ३२वें तथा ३३वें श्लोकों का समर्थन सु. सू. १९।१० एवं १५ वें श्लोकों में देखें। उक्त कोष्ठगत पद्य वाग्भट के अन्य संस्करणों में प्रायः नहीं देखा जाता है। वास्तव में यह पद्य अविकल रूप से सु. सू. १९।३६ में हैं, देखें।

भोजनं च यथासात्म्यं यवगोधूमषष्टिकाः।

मसूरमुद्गतुवरीजीवन्तीसुनिषण्णकाः॥३४॥

बालमूलकवार्ताकतण्डुलीयकवास्तुकम् ।

कारवेल्लककर्कोटपटोलकटुकाफलम् ।। ३५ ॥

सैन्धवं दाडिमं धात्री घृतं तप्तहिमं जलम् ।

जीर्णशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णोदकोत्तरम् ॥ ३६॥

भुजानो जाङ्गलैर्मासैः शीघ्रं व्रणमपोहति ।

व्रणरोगी का आहार-व्रणरोगी इस काल में अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन करे। जैसे—जौ, गेहूँ की रोटी, साठी के चावलों का भात, मसूर, मूंग, अरहर की दालें, जीवन्ती, सुनिषण्णक ( चौपतिया), कच्ची मूली, बैगन, चौलाई, बथुआ, करेला, खेखसा, परवल, कुटकी के फलों का शाक, सेंधानमक, दाडिम तथा आँवला के फल, घी, तपाकर शीतल किया गया जल, पुराने शालिचावलों का गरम-गरम भात—जिसमें घी मिलाया गया हो—मात्रा में थोड़ा, बाद में गरम (गुनगुना) जल पीये और इनके साथ जांगल देश के प्राणियों के मांस अथवा मांसरस का भी सेवन करें। इस प्रकार के भोजनों का सेवन करने वाले व्रणरोगी के घाव शीघ्र भर जाते हैं।। ३४-३६ ।।

अशितं मात्रया काले पथ्यं याति जरां सुखम् ॥ ३७॥

अजीर्णात्त्वनिलादीनां विभ्रमो बलवान् भवेत्।

ततः शोफरुजापाकदाहानाहानवाप्नुयात् ॥

लाभ एवं हानि-समय पर (भोजन काल में ) मात्रा के अनुसार खाया हुआ हितकर आहार सुखपूर्वक पच जाता है। यदि भोजन ठीक प्रकार से पच नहीं पाता अर्थात् अजीर्ण हो जाता है, तो वात आदि दोषों का महान् प्रकोप हो जाता है। जिसके कारण व्रणस्थान में शोथ, पीड़ा, पाक, दाह तथा आनाह (अफरा) आदि विकारों की उत्पत्ति हो जाती है।। ३७-३८।।

नवं धान्यं तिलान् माषान् मद्यं मांसमजाङ्गलम् ।

क्षीरेक्षुविकृतीरम्लं लवणं कटुकं त्यजेत् ॥ ३९ ॥

यच्चान्यदपि विष्टम्भि विदाहि गुरु शीतलम् ।

वर्गोऽयं नवधान्यादिव्रणिनः सर्वदोषकृत् ॥ ४०॥

मद्यं तीक्ष्णोष्णरूक्षाम्लमाशु व्यापादयेव्रणम् ।

त्याज्य आहार—नये धान्य, तिल, उड़द, मद्य, अनूपदेशीय प्राणियों ( मृग एवं पक्षियों) के मांस, दूध से बना हुआ खोया आदि, ईख से बने हुए गुड़ आदि पदार्थ, आम, इमली आदि खट्टे पदार्थ तथा नमक, सोंठ, मरिच, पीपल आदि पदार्थों का त्याग करें। और भी जो विष्टम्भकारक, विदाहकारक, पचने में देर करने वाले पदार्थ तथा शीतल हों उन सबका परित्याग करें। उक्त नवधान्यवर्ग व्रणरोगियों के सभी दोषों को प्रकुपित कर देता है। जो मद्य तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष तथा अम्ल रसयुक्त होता है, वह पाक आदि उत्पन्न कर व्रण को विकृत कर देता है।। ३९-४० ।।

वालोशीरैश्च वीज्येत न चैनं परिघट्टयेत् ॥४१॥

न तुदेन्न च कण्डूयेच्चेष्टमानश्च पालयेत्।

स्निग्धवृद्धद्विजातीनां कथाः शृण्वन्मनःप्रियाः॥४२॥

आशावान् व्याधिमोक्षाय क्षिप्रं व्रणमपोहति ।

व्रणोपचारार्थ उपदेश–मक्खियाँ आदि उस व्रण पर न बैठे इसलिए बालों से बने हुए चँवर या पंखे से व्रण के ऊपर हवा करता रहे, व्रण के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न दें, न उसे सुई आदि से खोदें, न खुजलायें, चलते-फिरते, उठते-बैठते उसकी रक्षा करे। प्रियजनों, महापुरुषों तथा ब्राह्मणों से मनोनुकूल कथाएँ सुना करें। रोग ठीक हो जायेगा—इस विषय में आशा रखे, निराश न हो। ऐसे व्यक्ति का शीघ्र ही व्रण भर जाता है।। ४१-४२।।

तृतीयेऽह्नि पुनः कुर्याद् व्रणकर्म च पूर्ववत् ॥४३॥

प्रक्षालनादि, दिवसे द्वितीये नाचरेत्तथा।

तीव्रव्यथो विग्रथितश्चिरात्संरोहति व्रणः॥४४॥

पुनः प्रक्षालन आदि कर्म—फिर तीसरे दिन व्रणप्रक्षालन आदि कर्म पहले की भाँति करें। दूसरे ही दिन इसलिए न करें क्योंकि व्रणस्थान अभी कमजोर ही रहता है, अतः उसमें अत्यन्त कष्ट होगा। इस प्रकार जल्दी-जल्दी प्रक्षालन आदि कर्म करने से व्रणरोपण देर में हो सकेगा।।४३-४४।।

वक्तव्य-देखें—सु. सू. ५।३५ । वास्तव में वाग्भट के ये पद्य सुश्रुतोक्त गद्य के ही पद्यानुवाद हैं।

स्निग्धां रूक्षां श्लथां गाढां दुय॑स्तां च विकेशिकाम् ।

व्रणे न दद्यात्कल्कं वा-

विकेशिका-वर्णन-व्रण के भीतर अत्यन्त स्निग्ध (चिकनी), अत्यन्त रूखी, अधिक ढीली, अधिक कठोर तथा अनुचित ढंग से विकेशिका को नहीं रखना चाहिए और इस प्रकार के कल्क को भी न रखे।

-स्नेहात्क्लेदो विवर्द्धते ॥४५॥

मांसच्छेदोऽतिरुग्रौक्ष्याद्दरणं शोणितागमः।

श्लथातिगाढदुासैव्रणवावघर्षणम्॥४६॥

इनके दुष्परिणाम—अतिस्नेह से व्रण में गीलापन की वृद्धि, रूक्ष विकेशिका से मांस कटने लगता है, वेदना बढ़ती है, व्रणभूमि फटने लगती है, रक्त बहने लगता है, ढीली, कठोर तथा अनुचित ढंग से रखी हुई विकेशिका के कारण व्रणमार्ग घिसने लगता है ।। ४५-४६ ।।

वक्तव्य—देखें—सु. सू. १८।२१। यह भी सर्वथा सुश्रुत का ही प्रतिबिम्ब है।

सपूतिमांसं सोत्सङ्गं सगतिं पूयगर्भिणम्।

व्रणं विशोधयेच्छीघ्रं स्थिता ह्यन्तर्विकेशिका॥४७॥

विकेशिका का सदुपयोग-दोषरहित विकेशिका ( बत्ती ) को व्रण के भीतर रखने से उसका सड़ा हुआ मांस बत्ती के साथ बाहर निकल आता है, व्रण के भीतर के खोखले भाग तथा नाड़ियाँ पूयरहित होकर शुद्ध हो जाती हैं और भीतर की ओर से सम्पूर्ण व्रण शुद्ध हो जाता है।। ४७ ।।

व्यम्लं तु पाटितं शोफ पाचनैः समुपाचरेत् ।

भोजनैरुपनाहैश्च नातिव्रणविरोधिभिः॥४८॥

विदग्ध व्रण का उपचार—यदि व्यम्ल अर्थात् विदग्ध ( अधपका ) व्रण का कभी शस्त्र द्वारा पाटन कर दिया जाता है अर्थात् अधपके व्रण को चीर दिया जाता है तो उस व्रणशोथ का उपचार पाचन आहार तथा पेयों और उपनाहों से करना चाहिए, किन्तु वे उपचार अधिक व्रणविरोधी (व्रण को विकृत करने वाले) नहीं होने चाहिए॥४८॥

सद्योव्रणान् सीव्येद्विवृतानभिघातजान् ।

मेदोजांल्लिखितान् ग्रन्थीन् ह्रस्वाः पालीश्च कर्णयोः॥४९॥

शिरोऽक्षिकूटनासौष्ठगण्डकर्णोरुबाहुषु ।

ग्रीवाललाटमुष्कस्फिङ्मेढ़पायूदरादिषु ॥५०॥

गम्भीरेषु प्रदेशेषु मांसलेष्वचलेषु च।

सद्योव्रण के उपचार–सद्योव्रणों (जो घाव तलवार आदि के प्रहार से तत्काल हुए हों) को, जिनके मुखभाग खुल गये हों, तत्काल उन्हें साफ करके सीवन-विधि से सी दें अर्थात् उन पर टाँके लगा दें। मेदोज अण्डवृद्धि तथा ग्रन्थियों का लेखन कर्म करने के बाद उनमें टाँके लगा देने चाहिए। कान की छोटी पालियों पर लेखन कर्म करने के बाद सीवन कर्म करें। सिर, नेत्रकूट, नासिका, ओष्ठ, गण्डस्थल ( दोनों गालों), कानों, ऊरुओं, बाँहों, ग्रीवा (गरदन), ललाट (माथा), अण्डकोष, स्फिक् ( चूतड़), मेढ़ (लिंग), पायु (गुद ) तथा उदरप्रदेश में हुए सद्योव्रणों एवं गम्भीर ( गहरे ) व्रणों, मांसलप्रदेश के और अचलप्रदेशों के सद्योव्रणों में भी शीघ्र सीवनकर्म करना चाहिए।। ४९-५०।।

न तु वङ्क्षणकक्षादावल्पमांसे चले व्रणान् ॥५१॥

वायुनिर्वाहिणः शल्यगर्भान् क्षारविषाग्निजान् ।

सीवनकर्म का निषेध-वंक्षण ( कूल्हा) एवं कक्षा (काँख ) के अल्पमांसवाले शरीरावयवों तथा चल-अवयवों के सद्योव्रणों का सीवनकर्म नहीं करना चाहिए। फुप्फुस आदि, जिनके व्रणों में से वायु निकल रहा हो और जिनके भीतर अभी शल्य है तथा जो व्रण क्षार, विष एवं अग्नि के कारण हुए हों, इस प्रकार के उन सद्योव्रणों का सीवनकर्म नहीं करना चाहिए।। ५१ ।।

सीव्येच्चलास्थिशुष्कामतृणरोमापनीय तु॥५२॥

प्रलम्बि मांसं विच्छिन्नं निवेश्य स्वनिवेशने।

सन्ध्यस्थि च स्थिते रक्ते स्नाय्वा सूत्रेण वल्कलैः।

सद्यः

सीव्येन्न दूरे नासन्ने गृह्णन्नाल्पं न वा बहु।

सीवनकर्म-विधि—टूट या फूट जाने पर अपने स्थान से विचलित अस्थि को, सूखे हुए रक्त को, तृण तथा रोम (लोम) आदि किसी प्रकार के अवांछित द्रव्य को बीच में से निकाल कर सीवनकर्म करना चाहिए। जो मांस का टुकड़ा कटकर लटक रहा हो, उसे उसके स्थान पर रखकर तथा बैठाकर और सन्धि की अस्थि को भी उसके अपने स्थान पर ठीक ढंग से जोड़ से जोड़ को मिलाकर, रक्तस्राव के रुक जाने पर अन्य प्राणी के स्नायु से, रेशम के धागे से अथवा सन, अश्मन्तक आदि के वल्कल से निकाले गये डोरे से सीवनकर्म करे। सीवन के टाँके न बहुत दूर हों और न बहुत पास हों और सीवन कर्म में त्वचा का किनारा भी न बहुत अधिक लिया जाय, न बहुत कम किन्तु इस प्रकार सीयें जिससे त्वचा के दोनों किनारे मिल जायें।। ५२-५३ ।।

वक्तव्य-उक्त प्रसंगों को सुश्रुत में देखें—सु.सू. २५।१६ से २६ तक। इन श्लोकों में विषयक्रम इस प्रकार है—१. सीने योग्य रोग, २. सीवनकर्म का निषेध, ३. संशोधन-निर्देश, ४. सीने की विधि, ५. चार प्रकार का सीवनकर्म तथा ६. सुइयों के विविध प्रकार। सीवन के चार भेदों का वर्णन वृद्धवाग्भट ने भी किया है। देखें—अ. सं. सू. ३८।३८ । अन्तर केवल इतना है—सुश्रुत ने चतुर्थ सीवन प्रकार को 'ऋजुग्रन्थि' कहा है और वृद्धवाग्भट ने 'ग्रन्थिबन्धन' । बन्धनों के ये भेद व्रण (घाव ) की आकृति के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। दर्जी फटे हुए वस्त्र को कहाँ कैसे सिलता है, ध्यान से देखें।

सान्त्वयित्वा ततश्चार्तं व्रणे मधुघृतद्रुतैः॥५४॥

अञ्जनक्षौमजमषीफलिनीशल्लकीफलैः।

सरोध्रमधुकैदिग्धे युज्याद्वन्धादि पूर्ववत् ॥५५॥

सीवन का पश्चात्कर्म-सीवनकर्म कर लेने के बाद रोगी को सान्त्वना देकर ( अब किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, ऐसा कहकर ) और उस घाव पर मधु-घृत में मिलाये गये सफेद या काला सुरमा, रेशम की भस्म, प्रियंगु, सलई के फल, लोध एवं मुलेठी-इन द्रव्यों के कपड़छन चूर्णों का लेप लगाकर पाटनकर्म के समान बन्धन आदि कर्म करें।। ५४-५५ ।।

वक्तव्य-शल्लकी फल'-इसे चिलगोजा कहते हैं। यह सूखा मेवा है। इसे पीसने पर तेल निकलता है, अत: इसे अकेले पीसकर उक्त मलहम में मिलायें। जिस व्रण में सीवनकर्म न करना हो उसमें । उक्त द्रव्य के चूर्णों का प्रतिसारण किया जाता है अर्थात् इनके चूर्ण को बुरक दिया जाता है। ये रोपण द्रव्य हैं।

व्रणो निःशोणितौष्ठो यः किञ्चिदेवावलिख्य तम् ।

सञ्जातरुधिरं सीव्येत्सन्धानं ह्यस्य शोणितम् ॥

सीवनकर्म का निर्देश—जिस व्रण के होठों ( किनारों) में रक्त न आ रहा हो, उन्हें थोड़ा-सा छील दें, जिससे उनमें रक्त निकलने लगे, तभी सीवनकर्म कर देना चाहिए। क्योंकि रक्त ही व्रण (व्रण के दो छोरों) को जोड़ने में प्रधान कारण होता है।।५६ ।।

बन्धनानि तु देशादीन् वीक्ष्य युञ्जीत तेषु च।

आविकाजिनकौशेयमुष्णं, क्षौमं तु शीतलम् ।।

शीतोष्णं तूलसन्तानकार्पासस्नायुवल्कजम्।

ताम्रायस्त्रपुसीसानि व्रणे मेदःकफाधिके ।। ५८॥

भङ्गे च युद्ध्यात्फलकं चर्मवल्ककुशादि च।

बन्धन द्रव्यों का वर्णन-शरीर के अवयवों तथा वात आदि दोषों का विचार करके निम्नलिखित विविध बन्धनों का प्रयोग करना चाहिए। आविक (भेड़ के ऊन का ), अजिन ( मृगचर्म का ), कौशेय (रेशमी वस्त्र का) बन्धन (पट्टी) उष्णवीर्य होता है। क्षौम ( अलसी के रेशों से बना हुआ) वस्त्र का बन्धन शीतवीर्य होता है। सेमल तथा कपास की रुई से निर्मित वस्त्र का बन्धन, स्नायु तथा वृक्ष की छाल का बन्धन समशीतोष्ण (मादिल) होता है। मेद:-प्रधान एवं कफ-प्रधान व्रणों पर ताँबा, लोहा, राँगा और सीसा के पत्रकों का बन्धन लगाना चाहिए। अस्थिभंग होने पर काठ की पट्टी, मोटा चमड़ा, वृक्ष की मोटी छाल अथवा कुश (बाँस की पट्टी ) ऊपर से रखकर बन्धन लगाना चाहिए ।। ५७-५८ ।।

स्वनामानुगताकारा बन्धास्तु दश पञ्च च ।। ५९ ।।

कोशस्वस्तिकमुत्तोलीचीनदामानुवेल्लितम्।

खट्वाविबन्धस्थगिकावितानोत्सङ्गगोष्फणाः॥६०॥

यमकं मण्डलाख्यं च पञ्चाङ्गी चेति योजयेत् ।

(विदध्यात्तेषु तेष्वेव कोशमङ्गुलिपर्वसु।

स्वस्तिकं कर्णकक्षादिस्तनेषूक्तं च सन्धिषु॥१॥

मुत्तोली मेढ़ग्रीवादौ युज्याच्चीनमपाङ्गयोः।

सम्बाधेऽङ्गे तथा दाम, शाखास्वेवानुवेल्लितम्॥

खट्वां गण्डे हनौ शङ्ख, विबन्धं पृष्ठकोदरे।

अङ्गुष्ठाङ्गुलिमेढ़ाने स्थगिकामन्त्रवृद्धिषु ॥३॥

वितानं पृथुलाङ्गादौ तथा शिरसि चेरयेत्।

विलम्बिनि तथोत्सङ्ग, नासौष्ठचिबुकादिषु ॥४॥

गोष्फणं सन्धिषु तथा, यमकं यमिके व्रणे ।

वृत्तेऽङ्गे मण्डलाख्यं च, पञ्चाङ्गीं चोर्ध्वजत्रुषु ॥५॥)

यो यत्र सुनिविष्टः स्यात्तं तेषां तत्र बुद्धिमान् ॥६१ ॥

बन्धन-भेदों का निर्देश—बन्ध (बन्धन) के पन्द्रह भेद अपने-अपने नाम के अनुरूप होते हैं। वे इस प्रकार कहे गये हैं—१. कोश, २. स्वस्तिक, ३. मुत्तोली, ४. चीन, ५. दाम, ६. अनुवेल्लित, ७. खट्वा, ८. विबन्ध, ९. स्थगिका, १०. वितान, ११. उत्संग, १२. गोफणा, १३. यमक, १४. मण्डल तथा १५. पंचांगी। ( उन-उन अँगुलियों के पोरों को कोशबन्ध से, कान, कक्षा आदि में तथा स्तनों के बीच में स्वस्तिक बन्ध से, ग्रीवा एवं शिश्न में उत्तोली या मुत्तोली बन्ध से, नेत्रप्रान्तों को चीन बन्ध से, पीड़ित अंगों को दाम बन्ध से, टाँगों तथा बाँहों को अनुवेल्लितक बन्ध से, गण्डस्थल, हनु तथा शंखप्रदेश को खट्वा बन्ध से, पीठ तथा उदर को विबन्ध नामक बन्ध से, अँगूठा, अंगुलि को मेद्र ( लिंग ) के अगले भाग तथा अन्त्रवृद्धि को स्थगिका बन्ध से, मूर्धा आदि चौड़े अंगों को वितान बन्ध से, अंग-विशेष को तथा लटकनेवाले हाथ, पैर आदि को उत्संग बन्ध से, नासिका, होंठ तथा ठोढ़ी की अस्थियों को गोष्फणा बन्ध से, यमल व्रणों को यमक बन्ध से, गोलाकार अंगों को यमल बन्ध से और ऊर्ध्वजत्रु के अवयवों को पंचांगी बन्ध से बाँधना चाहिए।॥१-५।।) विशेष निर्देश—उक्त बन्धों में जो बन्ध जिस अवयव पर भलीभाँति बाँधने के बाद स्थिर रह सके बुद्धिमान् चिकित्सक को चाहिए कि उसे उस अवयव पर बाँधे।। ५९-६१ ।।

वक्तव्य-सुश्रुत ने १४ बन्धन स्वीकार किये हैं। देखें—सु. सू.१८।१७-१८। ये पाँच प्रायः अनेक संस्करणों में नहीं पाये जाते। प्रसंगोचित होने के कारण इन्हें यहाँ उद्धृत कर दिया गया है।

बध्नीयाद्गाढमूरुस्फिक्कक्षावङ्क्षणमूर्धसु ।

शाखावदनकर्णोरःपृष्ठपार्श्वगलोदरे॥६२॥

समं मेहनमुष्के च, नेत्रे सन्धिषु च श्लथम् ।

बध्नीयाच्छिथिलस्थाने वातश्लेष्मोद्भवे समम् ॥

गाढमेव समस्थाने, भृशं गाढं तदाशये।

शीते वसन्तेऽपि च तौ मोक्षणीयौ त्र्यहात्व्यहात्॥६४॥

पित्तरक्तोत्थयोर्बन्धो गाढस्थाने समो मतः।

समस्थाने श्लथो, नैव शिथिलस्याशये तथा॥६५॥

सायं प्रातस्तयोर्मोक्षो ग्रीष्मे शरदि चेष्यते।

पुनः बन्धभेद-निर्देश—विधिभेद से बन्ध ( बन्धन ) तीन प्रकार के होते हैं—१. गाढ़, २. सम तथा ३. शिथिल। १. गाढ़ बन्धन के स्थल—ऊरु ( दोनों टाँगों) में, स्फिक् (चूतड़ों में), कक्षा ( काँखों) में, वंक्षण (कूल्हों) में तथा सिर। २. समबन्धन के स्थल—शाखाओं, मुख, दोनों कानों, उरस् (छाती), पीठ, पसलियों, गला, उदर, मेहन (लिंग तथा अण्डकोषों) पर और ३. शिथिल बन्धन के स्थल—नेत्रों तथा सन्धियों में उत्पन्न व्रणों पर इन बन्धनों को बाँधना चाहिए। वातकफज प्रधान व्रणों पर शिथिल बन्धन के स्थान पर सम और सम बन्धन के स्थान पर गाढ़ बन्धन तथा गाढ़ बन्धन के स्थान पर अधिक गाढ़ बन्धन बाँधना चाहिए। शीतकाल में तथा वसन्त ऋतु में तीन-तीन दिन में वे (वात-कफज व्रणबन्धन ) खोलने चाहिए। पित्तरक्त-प्रधान व्रणों पर गाढ़ बन्धन करने योग्य स्थान पर सम बन्धन बाँधना चाहिए।

सम बन्धन के स्थान पर शिथिल बन्ध और शिथिल बन्ध के स्थान पर बन्धन लगाना ही नहीं चाहिए, केवल उसे मक्खी, धूल आदि से बचाना चाहिए। पित्तरक्त-प्रधान व्रणों पर बाँधे गये व्रणबन्धनों को ग्रीष्म एवं शरद् ऋतुओं में सायंकाल तथा प्रातःकाल दो बार खोलना, साफ करना और पुनः बाँध देना चाहिए।। ६२-६५ ॥

वक्तव्य-सुश्रुत, वृद्धवाग्भट तथा वाग्भट ने व्रणबन्धन के कालों में पाँच ऋतुओं का नामतः इस प्रकार उल्लेख किया है—शीतऋतु (हेमन्त-शिशिर ), वसन्त-ग्रीष्म तथा शरद् किन्तु वर्षा ऋतु को छोड़ दिया है, ऐसा पाठक-वर्ग कह सकता है। उसका समाधान इस प्रकार है—वर्षा ऋतु में जब पानी नहीं बरसता तो वह ग्रीष्म के अनुरूप होती है और जब पानी बरसता रहता है तब वह शीत होती है। इसी दृष्टि से चिकित्सक इस ऋतु में बन्धन खोलने एवं बाँधने का निर्णय लें। ध्यान रहे, बन्धन खोलने के साथ ही विकेशिका (व्रण के भीतर रखी गयी बत्ती) और कवलिका को भी बदल दें। इस विषय में सुश्रुत के उपदेशों पर भी दृष्टिपात कर लें—सु. सू. १८।२२ से २६ तक। शास्त्रीय निर्देशों को न मानने से होने वाले दुष्परिणामों के लिए देखें—सु. सू. १८।२७ ।

अबद्धो दंशमशकशीतवांतादिपीडितः॥६६॥

दुष्टीभवेच्चिरं चात्र न तिष्ठेत्स्नेहभेषजम् ।

कृच्छ्रेण शुद्धिं रूढिं वा याति रूढो विवर्णताम्॥६७॥

व्रणबन्धन आवश्यक- व्रण के ऊपर बन्धन न बाँधने से दंश ( डाँस ), बड़े मच्छर एवं छोटे मच्छर उस स्थान पर बैठकर काटते हैं, ठण्डी लगती है, हवा का उस पर प्रभाव पड़ता है, आदि शब्द से धूल, मिट्टी, मक्खी, तिनका का ग्रहण कर लेना चाहिए। इन सबके सम्पर्क से व्रण दूषित हो जाता है और उस पर लगाया गया घी, औषध (लेप-मलहम आदि) भी स्थिर नहीं रहने पाते। व्रण का अत्यन्त कष्ट से शोधन तथा रोपण हो पाता है और व्रणस्थान का वर्ण सदा के लिए विकृत हो जाता है।। ६६-६७ ।।

बद्धस्तु चूर्णितो भग्नो विश्लिष्टः पाटितोऽपि वा।

छिन्नस्नायुसिरोऽप्याशु सुखं संरोहति व्रणः॥

उत्थानशयनाद्यासु सर्वेहासु च पीड्यते।

उवृत्तौष्ठः समुत्सन्नो विषमः कठिनोऽतिरुक् ॥ ६९ ॥

समो मृदुररुक् शीघ्रं व्रणः शुध्यति रोहति।

व्रणबन्धन से लाभ- व्रण के ऊपर पट्टी बाँधने से चूर्णित व्रण, भग्न व्रण, पाटित व्रण तथा जिसकी स्नायु या सिरा कट गयी हो, ऐसा व्रण भी शीघ्र सुखपूर्वक (सरलता से) भर जाता है। उठने, सोने, लेटने, चलने, फिरने आदि सभी प्रकार के व्यवहारों में व्रणरोगी को कष्ट नहीं होता। जिस व्रण के चारों ओर के किनारे उलटे हों, समुत्सन्न अर्थात् चारों ओर से ऊपर की ओर को उभरा हुआ, विषम ( जो स्पर्श में कठोर ) हो, जिसमें अधिक पीड़ा हो वह व्रण अपने अशुभ रूप को छोड़कर शीघ्र भीतर से शुद्ध होकर भर जाता है।। ६८-६९॥

वक्तव्य-सुश्रुत के अनुसार समुचित प्रकार के बन्धन से व्रण सुरक्षित और व्रणरोगी सुखी रहता है। देखें—सु. सू. १८।३१ ।

स्थिराणामल्पमांसानां रौक्ष्यादनुपरोहताम् ॥ ७० ॥

प्रच्छाद्यमौषधं पत्रैर्यथादोषं यथर्तु च।

अजीर्णतरुणाच्छिद्रैः समन्तात्सुनिवेशितैः॥७१ ॥

धौतैरकर्कशैः क्षीरिभूर्जार्जुनकदम्बजैः।

पत्रदान-उपक्रम—जो व्रण चिरकाल से चला आ रहा हो, जिन व्रणों की भूमि में मांस बहुत थोड़ा हो तथा जिन व्रणों का रोपण रूक्षता के कारण नहीं हो रहा हो, उनमें लगाये जाने वाले औषधद्रव्य ( मलहम) को पत्तों द्वारा ऊपर से ढक देना चाहिए। ये पत्र वात आदि दोषों तथा ऋतुओं के अनुरूप हों। वे पत्र पुराने (पके या सूखे ) न हों, तरुण (कच्चे ) न हों, वे छिद्र युक्त न हों, चारों ओर भलीभाँति रखे हों, वे धुले हों, खुरदरे न हों। वे पत्र क्षीरीवृक्षों के, भोजपत्र के, अर्जुन तथा कदम्ब वृक्ष के हों।। ७०-७१ ।।

वक्तव्य—'यथादोषं यथर्तु च'–वातव्रण में शीत ऋतु में स्निग्ध तथा उष्णवीर्य वाले हों, पित्तव्रण तथा उष्णकाल में शीतवीर्य वाले हों, कफव्रण तथा ग्रीष्मकाल में रूक्ष एवं शीतवीर्य हों।

पत्रदान- -सुश्रुत ने व्रण के ६० उपक्रमों की चर्चा की है। देखें-सु. चि. १।८। इसी में एक उपक्रम 'पत्रदान' भी है, इसका वर्णन विस्तार से देखें—'पत्रदानं "विजनता'। (सु.चि. १।११२-११८ ) चरक-संहिता में ३६ व्रणों के ही उपक्रमों का उल्लेख किया गया है। देखें- 'यथाक्रम "समुपक्रमः' ।। (च.चि. २५/३९-४३) इन स्थलों का अवश्य अवलोकन करें।

कुष्ठिनामग्निदग्धानां पिटिकामधुमेहिनाम् ।। ७२ ॥

कर्णिकाश्चोन्दुरुविषे क्षारदग्धा विषान्विताः।

बन्धनीया न मांस्पाके गुदपाके च दारुणे॥७३॥

शीर्यमाणाः सरुग्दाहाः शोफावस्थाविसर्पिणः।

व्रणबन्धन का निषेध–कुष्ठरोगियों के, अग्निदाह के, मधुमेह के, मूषिकविष की कर्णिकाएँ, क्षारदग्ध व्रण, विषयुक्त व्रण, दारुण मांसपाक के व्रण, गुदपाक के व्रण, जो व्रण फट या गल रहे हों, जिनमें पीड़ा तथा दाह हो रहा हो, जो शोथ युक्त व्रण हों और विसर्पयुक्त व्रणों में बन्धन नहीं बाँधना चाहिए ।। ७२-७३ ।।

वक्तव्य—सुश्रुत ने भी व्रणबन्धन का निषेध किया है। देखें—सु. सू. १८।३२-३४। व्रणवास्तु पर मक्षिकाएँ न बैलें, धूल आदि न पड़े इस दृष्टि से साफ वस्त्र से उसे सदैव ढककर रखें।

अरक्षया व्रणे यस्मिन् मक्षिका निक्षिपेत्कृमीन् ।।७४॥

ते भक्षयन्तः कुर्वन्ति रुजाशोफाम्रसंस्रवान्।

सुरसादिं प्रयुञ्जीत तत्र धावनपूरणे ॥७५ ॥

सप्तपर्णकरजार्कनिम्बराजादनत्वचः।

गोमूत्रकल्कितो लेपः सेकः क्षाराम्बुना हितः।। ७६ ।।

प्रच्छाद्य मांसपेश्या वा व्रणं तानाशु निर्हरेत् ।

व्रणज क्रिमियों का वर्णन—सुरक्षा ( देख-रेख ) न होने के कारण जिस व्रण (घाव ) में मक्षिकाएँ क्रिमियों को डाल जाती हैं, वे बड़े होकर उस व्रण के मांस आदि को खाते हुए उस स्थान पर पीड़ा, शोथ, रक्तस्राव को पैदा कर देते हैं। इन क्रिमियों को मारने के लिए सुरसादि गण ( अ. ह. सू. १५।३०-३१) का प्रयोग व्रण को धोने तथा रोपण के लिए करें। अथवा–सप्तपर्ण ( छतिवन ), करंज ( डिठौरी ), मदार, नीम तथा राजादन (खिरनी ) इनकी छालों को गोमूत्र में पीसकर उसका लेप करें अथवा जौखार आदि किसी क्षार के जल से सेक ( सेचन ) करें अथवा मांसपेशी से व्रण को ढककर क्रिमियों को शीघ्र वहाँ से हटा दें।।७४-७६॥

वक्तव्य—'मक्षिका निक्षिपेत् क्रिमीन्'–यहाँ जिस मक्षिका का वर्णन श्रीवाग्भट ने किया है, वह 'जन्तुमाता' है। इसका वर्णन देखें-अ.ह.नि १४।४२-५६। इसे किरौनी मक्खी भी कहते हैं। 'प्रच्छाद्य मांसपेश्या'-बकरा आदि के मांस का टुकड़ा उस स्थान पर कुछ देर रख देने से वे क्रिमि उस दूषित व्रण को छोड़कर इस मांस में लिपट जाते हैं, अतः इसे उठाकर फेंक दें।

न चैनं त्वरमाणोऽन्तः सदोषमुपरोहयेत् ।। ७७॥

सोऽल्पेनाप्यपचारेण भूयो विकुरुते यतः।

रोपण में शीघ्रता का निषेध–जब तक व्रण (घाव) के भीतर किसी प्रकार का दोष (पूयशोथ आदि ) शेष है, तब तक रोपण (घाव को भरने ) रूपी कार्य में शीघ्रता (जल्दीबाजी) नहीं करनी चाहिए, अपितु व्रण का भलीभाँति शोधन करता रहे। क्योंकि वह व्रण थोड़ी भी भूल रह जाने के कारण फिर विकृत हो जाता है।। ७७॥

वक्तव्य—'भूयो विकुरुते' अर्थात् यदि पूय के भीतर रहते हुए उसका रोपण कर दिया जाता है तो यह पुनः नाड़ीव्रण (नासूर ) के रूप में भयंकर हो जाता है। अतः पूर्ण शोधन करने के बाद ही रोपण करें।

रूढेऽप्यजीर्णव्यायामव्यवायादीन् विवर्जयेत् ॥ ७८ ॥

हर्ष क्रोधं भयं चापि यावदास्थैर्यसम्भवात्।

आदरेणानुवर्योऽयं मासान् षट् सप्त वा विधिः॥

रोपण के पश्चात्कर्म-व्रण का भलीभाँति रोपण हो जाने पर भी जब तक व्रणस्थान पर स्थिरता न आ जाय तब तक अजीर्णकारक भोजन से, व्यायाम ( अधिक शारीरिक परिश्रम ) से तथा स्त्री-सहवास आदि कर्मों से अपने को बचाता रहे; हर्ष (प्रसन्नता ), भय, क्रोध आदि से अपने को बचाये। इन नियमों का छः अथवा सात महीनों तक आदर के साथ पालन करना चाहिए अर्थात् इनकी उपेक्षा न करे ।। ७८-७९ ।।

उत्पद्यमानासु च तासु तासु वार्तासु दोषादिबलानुसारी।

तैस्तैरुपायैः प्रयतश्चिकित्सेदालोचयन् विस्तरमुत्तरोक्तम्॥८॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने शस्त्रकर्मविधिर्नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥२९॥

चिकित्सा-निर्देश-बीच-बीच में उत्पन्न हो जाने वाली व्रण की विविध परिस्थितियों में दोष, देश, काल आदि के बलाबल का विचार करता हुआ चिकित्सक उत्तरस्थान में कही गयी चिकित्सा-विधियों पर ध्यान देता हुआ उन-उन उपायों द्वारा चिकित्सा करे।। ८० ।।

वक्तव्य-अष्टांगहृदय-उत्तरस्थान के २५ से ३० तक के अध्यायों में प्रस्तुत विषय का विस्तार से वर्णन किया गया है। व्रणचिकित्सा के अवसर पर उक्त स्थलों का भी पर्यालोचन अवश्य कर लेना चाहिए, इससे चिकित्सा-कार्य में सहायता मिलेगी। ऐसा ही निर्देश वृद्धवाग्भट ने भी अ. सं. सू. ३८।४७ में दिया है। किसी विषय को पहले सूत्ररूप में कहकर बाद में विस्तार से उसका वर्णन करना यह तन्त्रकारों की परम्परा देखी जाती है।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में शस्त्रकर्म विधि नामक उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२९॥

|

|||||