|

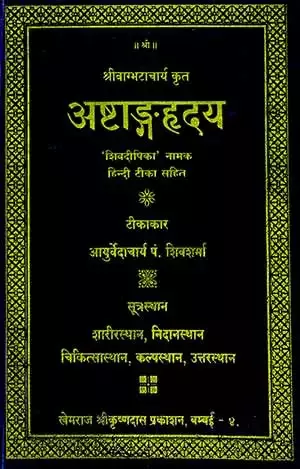

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

त्रिंशोऽध्यायः

अथातः क्षाराग्निकर्मविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब हम यहाँ से क्षारकर्म तथा अग्निकर्म की विधियों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि इनके विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपक्रम-क्षाराग्निकर्म'-क्षार का बाहर तथा भीतर उपयोग होने के कारण इसका पहले निर्धारण सम्बन्धी दाहकर्म केवल बाहरी अवयवों पर ही होता है। इसी के २९वें अध्याय में शस्त्रसाध्य रोगों में किया गया है और अग्नि द्वारा होने वाला चिकित्सा शस्त्रप्रयोग का वर्णन किया गया, उसके बाद अब इस ३०वें अध्याय में क्षारकर्म तथा अग्निकर्म का वर्णन किया जा रहा है।

संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत–सु.सू. ११ एवं १२; च.सू. १११५५; च.वि. १।१५; च.चि. ५।३९ शस्त्र; च.चि. २५।१०१-१०६ शस्त्र; च.चि. २५।१०७ क्षार और अ.सं.सू. ३९ तथा ४० में देखें।

सर्वशस्त्रानुशस्त्राणां क्षारः श्रेष्ठो बहूनि यत्।

छेद्यभेद्यादिकर्माणि कुरुते विषमेष्वपि ॥१॥

दुःखावचार्यशस्त्रेषु तेन सिद्धिमयात्सु च।

अतिकृच्छ्रेषु रोगेषु यच्च पानेऽपि युज्यते॥२॥

क्षार-प्रशंसा–उपयोगिता की दृष्टि से क्षार नामक पदार्थ सभी शस्त्रों तथा अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ (प्रधान या उत्तम) माना गया है, क्योंकि यह अनेक ऐसे विषम स्थलों में भी छेदन, भेदन तथा लेखन कर्म सरलता से कर देता है, जैसा शस्त्र नहीं कर पाता। नासार्श, अर्बुद आदि रोगों में जहाँ शस्त्रों का प्रयोग बड़ी कठिनाई से किया जा सकता है, वहाँ भी इस क्षारप्रयोग से सफलता मिल जाती है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक कष्टसाध्य रोगों में इसका प्रयोग पानीय क्षार के रूप में किया जाता है।।१-२॥

वक्तव्य-सुश्रुत ने कहा है—'स द्विविधः प्रतिसारणीयः पानीयश्च'। (सु.सू.११।६) प्रतिसारणीय क्षार वह है, जो लेपन आदि बाह्य प्रयोगों में लिया जाता है। पानीय क्षार उसे कहते हैं जो मन्दाग्नि आदि में पिलाया जाता है। जैसे—सोडावाटर आदि।

स पेयोऽर्थोऽग्निसादाश्मगुल्मोदरगरादिषु ।

पानीय क्षार-प्रयोग—वह पानीय क्षार अर्श, मन्दाग्नि, अश्मरी, गुल्म, उदरविकार, विषविकार; आदि पद से अजीर्ण, अरुचि, अफरा और क्रिमिरोग में पीना चाहिए।

योज्यः साक्षान्मषश्वित्रबाह्यार्शःकुष्ठसुप्तिषु ॥३॥

भगन्दरार्बुदग्रन्थिदुष्टनाडीव्रणादिषु ।

अन्यत्र क्षार-प्रयोग—इन रोगों में प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग करें—मष या मषक (मस्सा), श्वित्र (किलास या सफेद कोढ़), बाहरी अर्श, कुष्ठ, सुप्ति (त्वचा का सुन्न हो जाना), भगन्दर, अर्बुद, ग्रन्थि (रोग-विशेष ), दूषित नाडीव्रण तथा आदि शब्द से चर्मकील, न्यच्छ, व्यंग, किटिभकुष्ठ, रोहिणी, उपकुश, अधिजिह्वा, उपजिह्वा, सर्पदंश, वृश्चिकदंश, बाह्यविद्रधि और रोहिणी रोगों में क्षार का साक्षात् प्रयोग करना चाहिए॥३॥

न तूभयोऽपि योक्तव्यः पित्ते रक्ते चलेऽबले॥४॥

ज्वरेऽतिसारे हृन्मूर्धरोगे पाण्ड्वामयेऽरुचौ।

तिमिरे कृतसंशुद्धौ श्वयथौ सर्वगात्रगे॥५॥

भीरुगर्भिण्य॒तुमतीप्रोद्वृत्तफलयोनिषु ।

अजीर्णेऽन्ने शिशौ वृद्धे धमनीसन्धिमर्मसु॥६॥

तरुणास्थिसिरास्नायुसेवनीगलनाभिषु ।

देशेऽल्पमांसे वृषणमेढ़स्रोतोनखान्तरे॥७॥ ॥

वर्त्मरोगादृतेऽक्ष्णोश्च शीतवर्षोष्णदुर्दिने।

क्षार-प्रयोग का निषेध-निम्नलिखित रोगों में उक्त दोनों प्रकार के क्षारों का निषेध किया गया है—पित्तज रोग, रक्तज रोग, वातज रोग, दुर्बल पुरुष ( या स्त्री), ज्वर, अतिसार, हृदयविकार, शिरोरोग, पाण्डुरोग, अरुचि, तिमिररोग, वमन-विरेचन द्वारा संशोधन करने के बाद, सम्पूर्ण शरीर में शोथ होने पर, डरपोक पुरुष (या स्त्री), गर्भिणी, रजस्वला, उदावृत्ता नामक योनिव्यापद् रोग, अजीर्ण, बालक, वृद्ध, धमनी, सन्धिस्थल, मर्मस्थल, तरुणास्थिस्थल, सिरा, स्नायु, सेबनी, गल, नाभि, अल्प मांस वाले स्थानों पर, वृषण (अण्डकोष ), मेद्र (लिंग), नख के भीतर, वर्त्मरोग को छोड़कर अन्य नेत्ररोगों में, शीतकाल, वर्षाकाल, उष्ण ( ग्रीष्म ) काल तथा दुर्दिन (जब आकाश में बादल छाये हों) में क्षार-प्रयोग न करें।।४-७।।

वक्तव्य-श्रीवाग्भट के उक्त निर्देश का आधार सु.सू. ११।७, ८, ९ गद्य हैं। इसी के आगे ११वें गद्य में इन्होंने प्रतिसारणीय क्षार के तीन भेद-मृदु, मध्य तथा तीक्ष्ण का निर्देश करके इनके निर्माण की विधि भी बतलायी है।

कालमुष्ककशम्याककदलीपारिभद्रकान् ॥८॥

अश्वकर्णमहावृक्षपलाशास्फोतवृक्षकान् ।

इन्द्रवृक्षार्कपूतीकनक्तमालाश्वमारकान् ॥ ९ ॥

काकजङ्घामपामार्गमग्निमन्थाग्नितिल्वकान् ।

सामा॑न् समूलशाखादीन् खण्डशः परिकल्पितान् ॥

कोशातकीश्चतस्रश्च शूकं नालं यवस्य च ।

निवाते निचयीकृत्य पृथक् तानि शिलातले ॥११॥

प्रक्षिप्य मुष्ककचये सुधाश्मानि च दीपयेत् ।

ततस्तिलानां कुतलैर्दग्ध्वाऽग्नौ विगते पृथक् ॥१२॥

कृत्वा सुधाश्मनां भस्म द्रोणं त्वितरभस्मनः।

मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येकं जलमूत्रयोः॥१३॥

गालयेदर्धभारेण महता वाससा च तत् ।

यावत्पिच्छिलरक्ताच्छस्तीक्ष्णो जातस्तदा च तम्॥१४॥

गृहीत्वा क्षारनिष्यन्दं पचेल्लौह्यां विघट्टयन् ।

पच्यमाने ततस्तस्मिंस्ताः सुधाभस्मशर्कराः॥१५॥

शुक्तीः क्षीरपकं शङ्खनाभीश्चायसभाजने ।

कृत्वाऽग्निवर्णान्बहुशः क्षारोत्थे कुडवोन्मिते॥१६॥

निर्वाप्य पिष्ट्वा तेनैव प्रतीवापं विनिक्षिपेत् ।

श्लक्ष्णं शकृद्दक्षशिखिगृध्रकङ्ककपोतजम् ॥१७॥

चतुष्पात्पक्षिपित्तालमनोह्वालवणानि च।

परितः सुतरां चातो दा तमवघट्टयेत्॥१८॥

सबाष्पैश्च यदोत्तिष्ठेद् बुद्बुदैर्लेहवद्धनः।

अवतार्य तदा शीतो यवराशावयोमये॥ १९ ॥

स्थाप्योऽयं मध्यमः क्षारो-

मध्यम क्षार के निर्माण की विधि—कालामुष्कक (मोखा), अमलतास, केला, पारिभद्रक (फरहद), अश्वकर्ण (सर्जरस भेद ), महावृक्ष (सेहुण्ड वृक्ष ), पलाश, आस्फोत (कोविदार भेद), कुटज, इन्द्रवृक्ष ( अर्जुन ), मदार, पूतिकरञ्ज, नक्तमाल (बृहत् करञ्ज), अश्वमार ( कनेर ), काकजंघा, अपामार्ग, अरणी, अग्नि (चित्रक) तथा लोध—इन सबके गीले मूल, शाखा आदि को लेकर इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें और चारों प्रकार की कोशातकी (नेनुआ, घियातोरई) के जड़, पत्ते, फूल लता सहित लें, जौ के शूक तथा नाल लें। इन सबको हवा रहित स्थान में रखकर अलग-अलग ढेर लगायें। मोखा के ढेर में चूने के पत्थरों को रख कर उन्हें तिल की लकड़ियों के साथ सभी द्रव्यों के समूहों को जला डालें। अग्नि के बुझ जाने तथा गर्मी के शान्त हो जाने पर चूना बने हुए उन पत्थरों को उस ढेर में से अलग रख लें। यह चूना की भस्म १ द्रोण = १०२४ तोला हो और अमलतास आदि की भस्म १ द्रोण तथा मोखा की भस्म सवा (११) द्रोण होनी चाहिए।

क्षारगालन-विधि-उक्त सभी भस्मों को अलग-अलग लेकर आधा भार = ४-४ हजार तोला जल एवं गोमूत्र में घोलकर कुछ समय तक रहने ( टिकने ) दें, उसके बाद मोटे वस्त्र में डालकर उसका जलीय भाग अलग कर दें। फिर भी उस शेष भाग में से जब तक पिच्छिल (चिपचिपा), लाल, साफ तथा तीक्ष्ण द्रव निकलता रहे तब तक उसे वस्त्र से छानता रहे, बाद में उस गाढ़े भाग को फेंक दें और उस जलीय क्षार को लोहे की कड़ाही में डालकर पकाना प्रारम्भ कर उसे लोहे की करछुल से चलाता रहे। जब वह क्षारीय जल पक रहा हो उस समय उसमें से १ कुडव = ४ पल = १६ तोला उस क्षारीय द्रव को लेकर दूसरे लोहपात्र में डाल दें। उसमें वे चूने के फूंके हुए पत्थर, शुक्ति, क्षीरपंक ( खड़िया मिट्टी का गीला भाग) और शंखनाभि को अग्नि में तपाकर लाल करके उस कुडवभर जल में तीन-तीन बार बुझा-बुझाकर उसी में डालें। फिर उसी क्षारद्रव से इन्हें पीस कर कड़ाही में डाले हुए १ कुड़व क्षारीय जल में मिला दें। तदनन्तर उसमें मुरगा, मोर, गीध, कंक तथा कबूतर की वीट (मल) को पीसकर डालें। गाय आदि चौपायों, मोर आदि पक्षियों के पित्त को; हरिताल, मैनसिल, सभी नमकों को ४-४ तोला पकते हुए उस क्षारद्रव के ऊपर बुरक कर कड़छुल से भलीभाँति मिला दें। जब उस क्षारद्रव के पकते-पकते भापयुक्त बुलबुले उठने लगे और वह क्षार अवलेह के सदृश गाढ़ा हो जाय तब कड़ाही को चूल्हे से नीचे उतार लें, शीतल हो जाने पर उस लौहपात्र को जौ के ढेर में रख दें। यह मध्यम क्षार तैयार हो गया।। ८-१९।।

—न तु पिष्ट्वा क्षिपेन्मृदौ ।

निर्वाप्यापनयेत्तीक्ष्णे पूर्ववत् प्रतिवापनम् ॥२०॥

तथा लाङ्गलिकादन्तिचित्रकातिविषावचाः ।

स्वर्जिकाकनकक्षीरिहिङ्गुपूतीकपल्लवाः ॥२१॥

तालपत्री विडं चेति, सप्तरात्रात्परं तु सः। योज्य:-

मृदु क्षार बनाने की विधि—मृदुक्षार के निर्माण में चूना तथा सीप आदि द्रव्यों को पीसकर मिलाया नहीं जाता, केवल उस क्षारीय जल में मात्र बुझा दिया जाता है। इसे 'मृदु क्षार' कहते हैं। तीक्ष्ण क्षार बनाने की विधि—इसका निर्माण मध्यम क्षार की ही भाँति किया जाता है। इसमें चूना तथा सीप को बुझाकर पीसकर मिला दिया जाता है। इसमें कलिहारीकन्द, दन्तीमूल, चित्रक के जड़ की छाल, अतीस, बालवच, सज्जीखार, सत्यानाशी की जड़, हींग, पूतीकरंज के पत्ते, मुशली तथा विडनमक का चूर्ण मिला दिया जाता है। इस कड़ाही को सात दिन तक जौ के ढेर में दबाकर रखकर प्रयोग में लाया जाता है।।२०-२१ ।।

–तीक्ष्णोऽनिलश्लेष्ममेदोजेष्वर्बुदादिषु ॥२२॥

मध्येष्वेष्वेव मध्योऽन्यः पित्तास्रगुदजन्मसु ।

बलार्थं क्षीणपानीये क्षाराम्बु पुनरावपेत् ।। २३॥

तीक्ष्ण-मध्य-मृदु क्षारों के प्रयोग : तीक्ष्णक्षार का प्रयोग वातज, कफज तथा मेदोज अर्बुद आदि रोगों में करना चाहिए। मध्यम क्षार का प्रयोग मध्यम कोटि के क्षारसाध्य रोगों में करना चाहिए। मृदुक्षार का प्रयोग पित्तज एवं रक्तज अर्शों पर करना चाहिए। बल (शक्ति) प्राप्त करने के लिए जब क्षार गाढ़ा हो जाय तो क्षारविधि से निकाला हुआ क्षारजल उसमें मिलाकर पीने के लिए देना चाहिए ।।२२-२३ ।।

नातितीक्ष्णमृदुः श्लक्ष्णः पिच्छिलः शीघ्रगः सितः।

शिखरी सुखनिर्वाप्यो न विष्यन्दी न चातिरुक् ॥२४॥

क्षारो दशगुणः शस्त्रतेजसोरपि कर्मकृत्।

आचूषन्निव संरम्भाद्गात्रमापीडयन्निव ॥२५॥

सर्वतोऽनुसरन् दोषानुन्मूलयति मूलतः।

कर्म कृत्वा गतरुजः स्वयमेवोपशाम्यति॥२६॥

क्षार के दस गुण—१. अतितीक्ष्ण न होना, २. अतिमृदु न होना, ३. श्लक्ष्ण, ४. पिच्छिल, ५. शीघ्र गति करना, ६. वर्ण से सफेद होना, ७. शिखरों वाला होना, ८. सुनिर्व्यापी (सरलता से शान्त हो जाने वाला), ९.न विष्यन्दी (पसीजने वाला न होना) तथा १०.न चातिरुक् ( अधिक कष्टकारक न होना) ऐसा क्षार शस्त्र तथा अग्नि का भी कर्म कर डालता है।

क्षार का सम्यक् योग–उक्त गुणसम्पन्न क्षार का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ वह मानो चूस रहा हो, ऐसा लगता है मानो शरीर के अवयवों को पीड़ित कर रहा हो की भाँति चारों ओर फैलता हुआ दोषों को मानो जड़ से उखाड़ रहा हो, वह अपना लेखन कर्म करने के बाद वेदना रहित होकर बाद में स्वयं शान्त हो जाता है अर्थात् किसी प्रकार के अन्य रोग को पैदा नहीं करता है।। २४-२६।।

वक्तव्य-सुश्रुत ने क्षार के आठ गुण एवं आठ दोषों का वर्णन किया है। देखें—सु.सू. ११।१६ तथा १७॥

क्षारसाध्ये गदे छिन्ने लिखिते स्रावितेऽथवा।

क्षारं शलाकया दत्त्वा प्लोतप्रावृतदेहया ॥२७॥

मात्राशतमुपेक्षेत-

क्षार-प्रयोग की विधि-क्षार-प्रयोग द्वारा ठीक होने वाले अर्बुद आदि रोगों का छेदन, लेखन अथवा रक्तस्रावण करने के बाद अगले भाग में मुलायम वस्त्र लपेटी हुई शलाका द्वारा क्षार को लगाकर १०० मात्रा (तीन मिनट) तक उसे लगा रहने दें।। २७ ।।

-तत्रार्शःस्वावृताननम् । हस्तेन यन्त्रं कुर्वीत-

अर्शों पर क्षार-प्रयोग—गुदबलियों के ऊपर अर्शों की उत्पत्ति होने पर अर्शोयन्त्र से गुदद्वार को चौड़ा करके अर्शों पर क्षार-प्रयोग करते ही यन्त्र के मुख को हाथ से ढक दें।

-वर्त्मरोगेषु वर्मनी ॥२८॥

निर्भुज्य पिचुनाऽऽच्छाद्य कृष्णभागं विनिक्षिपेत् ।

पद्मपत्रतनुः क्षारलेपो, घ्राणार्बुदेषु च ॥२९॥

वर्मरोगों पर क्षार-प्रयोग–वर्त्मरोग (रोहा आदि) -वर्मरोग (रोहा आदि ) में वर्त्म को उलटा करके नेत्र के काले भाग को रुई के फाहा से ढक कर क्षार का प्रयोग करें। यह क्षार का लेपन कमल की पंखुड़ी बराबर पतला होना चाहिए। इसी प्रकार का पतला लेप नासार्बुद में भी लगाना चाहिए ।।२८-२९ ।।

प्रत्यादित्यं निषण्णस्य समुन्नम्याग्रनासिकाम्।

मात्रा विधार्यः पञ्चाशत्-

नासार्श पर क्षार-प्रयोग—सूर्य की ओर मुख करके लेटे हुए नासार्श के रोगी की नासिका को भलीभाँति ऊपर की ओर उठाकर उस अर्श के ऊपर क्षार का प्रयोग करके ५० मात्राकाल तक उस क्षार को लगा रहने दे।

—तद्वदर्शसि कर्णजे ॥३०॥

कर्णार्श पर क्षार-प्रयोग—उसी प्रकार कान के ऊपर उत्पन्न अर्श पर भी क्षार-प्रयोग करके ५० मात्रा काल तक उस लगे हुए क्षार की प्रतीक्षा करे ।। ३० ।।

क्षारं प्रमार्जनेनानु परिमृज्यावगम्य च।

सुदग्धं घृतमध्वक्तं तत्पयोमस्तुकाजिकैः ।। ३१ ॥

निर्वापयेत्ततः साज्यैः स्वादुशीतैः प्रदेहयेत्।

अभिष्यन्दीनि भोज्यानि भोज्यानि क्लेदनाय च ॥

क्षार का पश्चात्कर्म-ऊपरनिर्दिष्ट मात्राकाल के बाद कोमल वस्त्र अथवा रुई से क्षारद्रव्य को पोंछकर क्षार का समुचित प्रयोग हो गया है, ऐसा समझ कर उसके ऊपर घी तथा शहद का लेप लगाकर उस क्षारदग्ध स्थान पर दूध, मस्तु (दही का पानी ) या काँजी के द्रव से सेचन करके उस दाहजनित पीड़ा का निर्वापण करे। उसके बाद मुलेठी आदि मधुर तथा शीतल द्रव्यों के चूर्णों को घी में मिलाकर उस पर मोटा लेप करे। तदनन्तर रोगी को अभिष्यन्दी (उड़द, दही आदि) पदार्थों को खिलायें, जिससे क्षार से जलाया गया व्रणस्थान क्लेदयुक्त होकर उसमें से दोष बहकर निकल जाय ।।३१-३२।।

वक्तव्य-सुश्रुत ने क्षार शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है—'तत्र क्षरणात् क्षणनाद् वा क्षारः', (सु.सू. १११४) अर्थात् यह दूषित मांस को काटता है और जहाँ यह लगाया जाता है वहाँ स्थित विकार का क्षरण (स्रवण ) करता है। देखा गया है—इसके प्रयोग से अर्थों के मुख से बहुत-सा द्रव निकलता है और अन्त में वे सूख जाते हैं। यह एक क्षार-प्रयोग का शुभ लक्षण है।

यदि च स्थिरमूलत्वात्क्षारदग्धं न शीर्यते।

धान्याम्लबीजयष्ट्याह्वतिलैरालेपयेत्ततः॥३३॥

तिलकल्कः समधुको घृताक्तो व्रणरोपणः।

क्षारदग्ध व्रण का रोपण-यदि गहरी जड़ें होने के कारण क्षार द्वारा जलाये गये बवासीर के मस्से क्षीण नहीं होते तो धान्याम्लबीज अर्थात् काँजी के तलहटी में जमा हुआ पदार्थ, मुलेठी तथा तिलों को समभाग लेकर तथा पीसकर बनाया हुआ लेप लगाना चाहिए। इससे अर्शों का मूल मुलायम हो जाता है, तदनन्तर पुनः क्षार-प्रयोग करने से वह मस्सा नष्ट हो जाता है। उस घाव को भरने के लिए तिल तथा मुलेठी को पीसकर घी में मिलाकर बनाया हुला लेप लगाना चाहिए ।। ३३ ।।

पक्वजम्ब्वसितं सन्नं सम्यग्दग्धं-

सम्यग्दग्ध के लक्षण—भलीभाँति क्षार द्वारा जले हुए के लक्षण-क्षार द्वारा जला हुआ स्थान पके हुए जामुन के समान काला दिखलाई देता है और वह स्थान कुछ दब जाता है।

–विपर्यये ॥३४॥

ताम्रतातोदकण्ड्वाद्यैर्दुर्दग्धं-

दुर्दग्ध के लक्षण—इसके लक्षण सम्यक् दग्ध के विपरीत होते हैं। यथा—उस व्रण के मुख में ताँबा की-सी लालिमा, चुभन, खुजली आदि लक्षण होते हैं।। ३४।।

-तं पुनर्दहेत्।

पुनः क्षार-प्रयोग—उस दुर्दग्ध व्रण को पुनः जलाना चाहिए, जिससे वह सम्यग्दग्ध हो जाय।

अतिदग्धे स्रवेद्रक्तं मूर्छादाहज्वरादयः॥३५॥

अतिदग्ध के लक्षण—अतिदग्ध व्रण में से रक्तस्राव होता है, मूर्छा, दाह तथा ज्वर आदि शब्द से पाक, राग, पिपासा, मृत्यु आदि लक्षण होते हैं ।। ३५ ।।

गुदे विशेषाद्विण्मूत्रसंरोधोऽतिप्रवर्तनम्।

पुंस्त्वोपघातो मृत्युर्वा गुदस्य शातनाद्धृवम् ॥ ३६॥

अतिदग्ध गुद के लक्षण—विशेष करके गुदप्रदेश के अतिदग्ध हो जाने पर (गुदमार्ग के सिकुड़ जाने से ) मल-मूत्र के निकलने में रुकावट अथवा चौड़ा हो जाने से मल-मूत्र का निकलते रहना, नपुंसकता तथा गुदभाग के कट जाने से मृत्यु भी हो जाती है।।३६ ।।

नासायां नासिकावंशदरणाकुञ्चनोद्भवः।

भवेच्च विषयाज्ञानं-

अतिदग्ध नासा के लक्षण–नासिका में क्षारकर्म करते समय यदि वह अधिक जल जाती है, तो नासावंश फट जाता है अथवा सिकुड़ जाता है और उसे सुगन्ध-दुर्गन्ध का ज्ञान नहीं होता।

-तद्वच्छ्रोत्रादिकेष्वपि ॥३७॥

श्रोत्रादि दग्ध के लक्षण—इसी प्रकार कान, नासिका तथा जीभ पर अतिदग्ध हो जाने से शब्द, रूप एवं रस (उन-उन के विषयों ) का ज्ञान नष्ट हो जाता है।। ३७ ।।

विशेषादत्र सेकोऽम्लैर्लेपो मधु घृतं तिलाः।

वातपित्तहरा चेष्टा सर्वैव शिशिरा क्रिया॥३८॥

अम्लो हि शीतः स्पर्शेन क्षारस्तेनोपसंहितः।

यात्याशु स्वादुतां तस्मादम्लैर्निर्वापयेत्तराम् ॥ ३९॥

क्षार का शमनकर्म—अतिदग्ध हो जाने पर प्रमुख रूप से अम्लद्रवों (काँजी तथा मस्तु आदि) से सेचन करना चाहिए, तिलों को पीसकर मधु-घृत में मिलाकर इसका लेप करें। साथ ही वात एवं पित्त नाशक चिकित्सा और सभी शीतल उपचारों का प्रयोग करें। निश्चय ही अम्लरस स्पर्श में शीतल होता है और क्षार इसके साथ मिलकर मधुरता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए क्षार-प्रयोग से हुई जलन की शान्ति अम्लपेय पदार्थों के प्रयोग से करनी ही चाहिए।। ३८-३९ ।।

वक्तव्य—यही कारण है कि लू लगने पर भी ये अम्लरस के पेय लाभदायक होते हैं। वृद्धवाग्भट ने तीक्ष्ण अम्लों ( तेजाब आदि ) के सेवन का निषेध किया है। देखें—अ.सं.सू. ३९।१५-१९ ।

(विषाग्निशस्त्राशनिमृत्युतुल्यः क्षारो भवेदल्पमतिप्रयुक्तः।

स धीमता सम्यगनुप्रयुक्तो रोगानिहन्यादचिरेण घोरान् ॥१॥)

(क्षारप्रयोग से हानि-लाभ-अयोग्य चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया गया क्षार विष, अग्नि, शस्त्र, वज्र तथा मृत्यु के समान कष्टकारक होता है। वही योग्य चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त भयावह रोगों को शीघ्र ही शान्त कर देता है।।१।।

वक्तव्य—यह पद्य अविकल रूप में सुश्रुत से लिया गया है। देखें—सु.सू. ११।३१ ।

अग्निः क्षारादपि श्रेष्ठस्तद्दग्धानामसम्भवात् ।

भेषजक्षारशस्त्रैश्च न सिद्धानां प्रसाधनात् ॥ ४०॥

अग्निकर्म की प्रधानता—अग्निकर्म क्षारकर्म से भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि अग्नि द्वारा दागे गये अर्श आदि रोग फिर कभी उभरते नहीं हैं और जो रोग औषध-प्रयोग, क्षारकर्म तथा शस्त्रकर्म करने पर भी सिद्ध नहीं होते अर्थात् जिनमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती, उनमें अग्निकर्म से पूर्ण सफलता मिल जाती है।॥ ४०॥

वक्तव्य वास्तव में यह अग्निकर्म, जिसे सामान्य भाषा में दागना कहते हैं, की प्रशंसा है। अपवाद सभी प्रकार की चिकित्सा में देखे जाते हैं, तथापि प्रसंगवश प्रशंसा अथवा निन्दा की जाती है। सभी चिकित्साओं का 'सम्यक् योग' प्रशंसनीय होता है, यह ध्यान रखना चाहिए। देखें—सु.सू. १२।३ ।

त्वचि मांसे सिरास्नायुसन्ध्यस्थिषु स युज्यते।

अग्निकर्म का प्रयोग—अग्निकर्म ( दागना ) त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, सन्धि तथा अस्थि में किया जाता है।

मषाङ्गग्लानिमूर्धार्तिमन्थकीलतिलादिषु ॥४१॥

त्वग्दाहो वर्तिगोदन्तसूर्यकान्तशरादिभिः।

त्वचारोगों में अग्निकर्म—मष ( मषक या मस्सा ), अंगग्लानि ( शरीर के किसी अवयव-विशेष का शोष), शिरोरोग, मन्थ (अधिमन्थ, चर्मकील तथा तिल आदि (व्यंग) ) में त्वचा का दाह इन द्रव्यों द्वारा किया जाता है—वर्ति (रुई या कपड़ा की बत्ती), गाय के दाँत, सूर्यकान्तमणि ( आतशी शीशा या स्फटिक ) अथवा शर ( लोहे की शलाका ); आदि शब्द से पिप्पली, बकरी की मेंगन से करना चाहिए।। ४१ ।।

अर्शोभगन्दरग्रन्थिनाडीदुष्टव्रणादिषु ॥४२॥

मांसदाहो मधुस्नेहजाम्बवौष्ठगुडादिभिः।

मांसरोगों में अग्निकर्म–अर्श (बवासीर के मस्से), भगन्दर, ग्रन्थिरोग, नाड़ीव्रण, दुष्ट व्रण; आदि शब्द से अर्बुद, गण्डमाला का ग्रहण कर लेना चाहिए। इनमें मांस का दाह मधु से, स्नेहद्रव्यों से, जाम्बवौष्ठ यन्त्र-विशेष से ( देखें—अ.हृ.सू. २५।२६ ) तथा गुड़ से अथवा जिस देश-विशेष में जिस पदार्थ से दाह किया जाता हो, उससे भी दाह करें॥४२ ।।

जना

श्लिष्टवर्त्मन्यसृक्स्रावनील्यसम्यग्व्यधादिषु ॥४३॥

सिरादिदाहस्तैरेव-

सिरादि रोगों में अग्निकर्म—श्लिष्टवर्त्म (नेत्ररोग-विशेष, देखें-अ.हृ.उ. ८।१७ ), रक्तस्राव, नीली तथा सिरा का अनुचित वेध हो जाने पर सिरा, आदि शब्द से स्नायु, सन्धि, अस्थि, दन्तनाड़ी, उपपक्ष्मक, लगण का दाह, उन्हीं मांसदाह में कहे गये मधुस्नेह, जाम्बवौष्ठ यन्त्र और गुड से करना चाहिए॥४३ ।।

वक्तव्य-सुश्रुत ने 'श्लिष्टवर्म' को 'अक्लिन्नवर्त्म' कहा है। देखें—सु.उ. ३।२२। मधुकोशकार ने इसी को 'पिल्ल' रोग कहा है। आचार्य विदेह ने भी इसे 'पिल्ल' रोग कहा है। आधुनिक ग्रन्थों में इसके दो भेद देखे जाते हैं—१. वर्त्मशोथ (Oedema of lid ) और २. वान्तशोथ (blepheritis )।

श्रीवाग्भट ने 'नीली' शब्द का प्रयोग किया है, इसके पूर्व किसी टीकाकार ने इसका अर्थ नहीं लिखा। वृद्धवाग्भट ने इस शब्द के स्थान पर 'लिंगनाश' शब्द का प्रयोग किया है। देखें—अ.सं.सू. ४०।३ । सुश्रुत ने लिंगनाश के पर्याय के रूप में नीलिका शब्द का प्रयोग किया है, अत: 'नीली' तथा 'लिंगनाश' एक ही रोग हैं। देखें—सु.उ. ७।१८। सुश्रुतोक्त दहनोपकरण—सु.सू. १२।४।

-न दहेत्क्षारवारितान् ।

अन्तःशल्यासृजो भिन्नकोष्ठान् भूरिव्रणातुरान् ॥ ४४॥

अग्निकर्म का निषेध—इसी अध्याय के ४ से ७ श्लोक तक जिन्हें क्षारप्रयोग का निषेध किया गया है, उन रोगियों में अग्निकर्म भी नहीं करना चाहिए। यथा—जिनके शरीर में शल्य का प्रवेश हुआ हो, कोष्ठ में रक्त भरा हो अथवा जिनका कोष्ठ फट गया हो तथा जो व्रणों से अधिक पीड़ित हों॥४४॥

सुदग्धं घृतमध्वक्तं स्निग्धशीतैः प्रदेहयेत्।

सम्यग्दग्ध का पश्चात्कर्म-भलीभाँति अग्निकर्म के हो जाने पर उस स्थान पर मुलेठी आदि स्निग्ध एवं शीतवीर्य द्रव्यों के चूर्ण को मधु-घृत में मिलाकर इसका मोटा लेप लगा दें।

तस्य लिङ्गं स्थिते रक्ते शब्दवल्लसिकान्वितम्॥४५॥

पक्वतालकपोताभं सुरोहं नातिवेदनम्।

सम्यग्दग्ध का लक्षण—सिरावेध आदि द्वारा किये गये रक्तस्राव का भलीभाँति रुक जाना, अग्निकर्म करते समय त्वचादाह के समान शब्द का सुनायी पड़ना, लसीका युक्त स्राव का होना, पके हुए तालफल के सदृश, कभी कबूतर के जैसे वर्ण वाला और जिसमें अधिक वेदना न हो ऐसा दग्धस्थान जल्दी भर जाता है।। ४५॥

प्रमाददग्धवत्सर्वे

दुर्दग्धात्यर्थदग्धयोः॥४६॥

दुर्दग्ध तथा अतिदग्ध के लक्षण—इन दोनों में प्रमाद (असावधानी ) से जल जाने के समान सभी लक्षण प्रायः देखे जाते हैं। देखें-आगे श्लोक ४८॥ ४६।।

चतुर्धा तत्तु तुच्छेन सह--

अग्निदग्ध के भेद-अग्निदग्ध के निम्नलिखित चार भेद होते हैं—१. तुच्छ या तुत्थ दग्ध, २. दुर्दग्ध, ३. अतिदग्ध तथा ४. सुदग्ध अथवा सम्यग्दग्ध ।

-तुच्छस्य लक्षणम् ।

त्वग्विवर्णोष्यतेऽत्यर्थं न च स्फोटसमुद्भवः॥४७॥

तुच्छ दग्ध के लक्षण—इसमें त्वचा झुलस जाती है तथा अत्यन्त दाह होता है, किन्तु इसमें फफोले नहीं होते। ये सामान्य दग्ध के लक्षण होते हैं।। ४७।।

सस्फोटदाहतीव्रोषं दुर्दग्धम्-

दुर्दग्ध के लक्षण- -इस प्रकार से जलने पर दग्धस्थान पर फफोले पड़ जाते हैं, दाह युक्त स्थान पर अत्यन्त तीव्र पीड़ा होती है। इन लक्षणों वाले दाह को दुर्दग्ध कहते हैं।

—अतिदाहतः।

मांसलम्बनसङ्कोचदाहधूपनवेदनाः॥४८॥

सिरादिनाशस्तृण्मूर्छावणगाम्भीर्यमृत्यवः ।

अतिदग्ध के लक्षण-अधिक जल जाने पर मांस के लोथड़े लटक जाते हैं, जले हुए स्थान पर मांस सिकुड़ जाता है, दाह (जलन), धुंआ-सा निकलने की प्रतीति होना, अनेक प्रकार की पीड़ा का होना, सिरा, स्नायु आदि का नाश, प्यास लगना, मूर्छा का आना, गहरे व्रणों ( घावों) की उत्पत्ति तथा मृत्यु हो जाती है।। ४८॥

वक्तव्य-दुर्दग्ध या अतिदग्ध ये दोनों ही भेद व्यक्ति के प्रमाद से अथवा दुर्भाग्य से होते हैं। सुश्रुत ने भी इसके चार भेद माने हैं—१. प्लुष्ट ( तुच्छदग्ध ), २. दुर्दग्ध, ३. सम्यग्दग्ध तथा ४. अतिदग्ध । देखें—सू.सू. १२।१६। इसके आगे कुछ दग्धों का और वर्णन किया है—१. उष्णवातातपदग्ध, २. शीतवर्षा निलदग्ध तथा ३. इन्द्रवज्राग्निदग्ध । देखें—सु.सू. १२।३८-३९ ।

तुच्छस्याग्निप्रतपनं कार्यमुष्णं च भेषजम् ॥ ४९ ।।

स्त्यानेडसे वेदनाऽत्यर्थं विलीने मन्दता रुजः।

अग्निदग्ध की चिकित्सा–तुच्छदग्ध में जले हुए शरीरावयव को पुनः आग से सेंकना चाहिए, उस पर लगाने वाला मलहम, लेप आदि भी गरम ही लगाना चाहिए। क्योंकि तुच्छदग्ध स्थान पर शीत चिकित्सा करने पर उस अवयव का रक्त गाढ़ा हो जाता है और पीड़ा अधिक होने लगती है तथा उष्ण चिकित्सा करने पर रक्त के पिघलने के कारण वेदना कम हो जाती है।। ४९।।

दुर्दग्धे शीतमुष्णं च युज्यादादौ ततो हिमम्॥५०॥

दुर्दग्ध की चिकित्सा–दुर्दग्ध में सर्वप्रथम शीतल चिकित्सा करनी चाहिए, उसके बाद फिर उष्ण चिकित्सा करे। दोनों प्रकार की चिकित्सा कर लेने के बाद शतधौतघृत का लेप करे, फिर शीतल द्रवों द्वारा परिसेचन करना चाहिए।।५० ।।

सम्यग्दग्धे तवक्षीरिप्लक्षचन्दनगैरिकैः।

लिम्पेत्साज्यामृतैरूज़ पित्तविद्रधिवत्क्रिया॥५१॥

सम्यग्दग्ध-चिकित्सा–सम्यग्दग्ध में तवक्षीरी (संगजराहत, तोखाखीर ), प्लक्ष (पिल्खन) की छाल, लालचन्दन, गेरू एवं गिलोय के चूर्ण को घी में मिलाकर उस पर लेप करें। यदि इससे लाभ न हो तो पित्तविद्रधि की भाँति इसकी चिकित्सा करनी चाहिए।। ५१ ।।

वक्तव्य-तुगाक्षीरी = वंशलोचन है और तवक्षीरी = तोखाखीर या संगजराहत पार्थिव द्रव्य है। देखें—भावप्रकाश प्र.खं. हरीतक्यादि वर्ग ११५-११७। तवक्षीरी, देखें—रा.नि.; वै.नि.।

अतिदग्धे द्रुतं कुर्यात्सर्वं पित्तविसर्पवत्।

अतिदग्ध-चिकित्सा-अतिदग्ध में शीघ्र ही पित्तज विसर्प के समान लेप, शीतल द्रव्यों का सिंचन, शीतल पेयों का सेवन आदि चिकित्सा करनी चाहिए।

स्नेहदग्धे भृशतरं रूक्षं तत्र तु योजयेत् ।। ५२॥

स्नेहदग्ध-चिकित्सा-घी-तेल आदि स्नेहों से जल जाने पर सभी रूक्ष चिकित्सा करनी चाहिए।। ५२ ।।

(शस्त्रक्षाराग्नयो यस्मान्मृत्योः परममायुधम् ।

अप्रमत्तो भिषक् तस्मात्तान् सम्यगवचारयेत् ॥)

( शस्त्र आदि का प्रयोग-शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म ये मृत्यु के प्रधान आयुध (शस्त्र ) हैं अर्थात् इनका समुचित प्रयोग न होने से मृत्यु हो सकती है। अतः इन सबका प्रयोग अत्यन्त सावधानी से करना चाहिए।)

वक्तव्य-उक्त पद्य अ.सं.सू. ४०।१५ से यहाँ लिया गया है। सुश्रुत ने अग्निकर्म के अन्त में धूमोपहत' के लक्षण दिये हैं। चिकित्साकाल में इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है, अतः इस प्रसंग को 'अत ऊर्ध्वंकल्पयेत्' तक का अवलोकन कर लें। (सु.सू. १२।२९-३७)

समाप्यते स्थानमिदं हृदयस्य रहस्यवत् ।

इस अष्टांगहृदय नामक ग्रन्थ का यह सूत्रस्थान हृदय के समान चिकित्सा के गूढ़ रहस्यों का संग्रह है, यहाँ अब इसे समाप्त किया जा रहा है।

अत्रार्थाः सूत्रिताः सूक्ष्माः प्रतन्यन्ते हि सर्वतः॥५३॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने क्षाराग्निकर्मविधिर्नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः॥३०॥

॥ समाप्तं चेदं प्रथमं सूत्रस्थानम् ॥

विविध सूत्रों का वर्णन—इस सूत्रस्थान में चिकित्सा के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विषयों को सूत्रित किया गया है अर्थात् एक धागा में पिरोया गया है। आगे उन्हीं अर्थों ( विषयों) का सम्पूर्ण ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जायेगा।।५३ ।।

वक्तव्य-भगवान् धन्वन्तरि ने भी 'सूत्रस्थान' नाम की सार्थकता को इस श्लोक द्वारा स्पष्ट किया है—'सूचनात् सूत्रणाच्चैव सवनाच्चार्थसन्ततेः । "'सूत्रस्थानं प्रचक्षते'। (सु.सू. ३।१२) अर्थात् अर्थों को सूचित करने से, अर्थों का यथास्थान सन्निवेश करने से और अर्थसमूह को उत्पन्न करने से इस स्थान को सूत्रस्थान कहते हैं।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में क्षाराग्निकर्म विधि नामक तीसवाँ अध्याय समाप्त ।। ३० ।।

यह प्रथम सूत्रस्थान समाप्त हुआ।

|

|||||