|

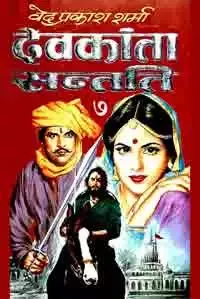

ई-पुस्तकें >> देवकांता संतति भाग 7 देवकांता संतति भाग 7वेद प्रकाश शर्मा

|

|

चंद्रकांता संतति के आधार पर लिखा गया विकास विजय सीरीज का उपन्यास...

उस वक्त लाशों को देखते ही मुझ सहित सबका दिमाग ठस गया। दोनों लाशों में बहुत बुरी बदबू उठ रही थी। उनमें कीड़े पड़ चुके थे। सबको उबकाई सी आ रही थी। लाशों की यह हालत देखकर मुझे दुष्ट दारोगा पर बहुत ही गुस्सा आया--लेकिन मैं क्या कर सकता था?

यह काम भी दारोगा ने अपनी योजना के मुताबिक निपटा लिया।

जिस वक्त वे लाशें उमादत्त के सामने पहुंचीं, उस वक्त का हाल यहां लिखना कोई जरूरी नहीं है। हमारे उसे यहां लिखने से कोई लाभ नहीं होगा। इतना ही बहुत हे कि दोनों के दाह संस्कार तक दारोगा स्वांग रचाता रहा। कई बार उसने-'हाय मैरी बहन!'-'हाय मेरी बहन!' कहकर पछाड़ खाने का नाटक किया। मैं उसकी हरकत देखकर जल रहा था। मैं तो इस कलमदान में दारोगा की धूर्तता का हाल लिख रहा हूं इसलिए इधर-उधर न भटककर केवल वे ही हाल यहां लिख रहा हूं जो उन दिनों दारोगा कर रहा था और जिसके बारे में मेरे और दलीपसिंह के अलावा कोई नहीं जानता। इस कलमदान के जरिए वह हाल आप तक पहुंचाना मेरा काम है, इसलिए मैं बेकार की बातें न लिखकर जरूरी जरूरी बातें लिख रहा हूं।

अब आप आगे पढ़िए-

उधर तो राजमहल में कंचन की हत्या का मातम था और यहां दारोगा के घर में मेरे न मिलने का मातम था। राजा उमादत्त पत्नी के गम में केवल एक कमरे में बंद होकर रह गए थे। उन्होंने किसी से भी मिलना-जुलना बंद कर दिया था। इधर बराबर दारोगा के खेमे में मेरी खोज चल रही थी। बलवंतसिंह अभी तक कोई खरिश्मा नहीं दिखा पाया था। हर रोज एक ही तरह की बातें होतीं और मैं चुपचाप सुनता रहता-कंचन और कमला के हत्यारे का पता लगाने का काम राजा उमादत्त ने दारोगा को सौंपा था-उस दिन उमादत्त की अनभिज्ञता पर मुझे दुःख हुआ।

शाम को चार घंटे के लिए दारोगा की तरफ से मुझे छुट्टी मिलती थी। वे चार घंटे मैं जंगल में अपने उस गुप्त निवास पर गुजारता था।

अपनी-सहूलियत के लिए मैं अपने इस निवास का नाम लखन रखे देता हूं। हर रोज राजधानी से छुपता-छुपाता मैं लखन पर पहुंच जाता और चार घंटे आराम करने के बाद वापस दारोगा के घर जाकर-उसके कमरे के बाहर ही तैनात हो जाता।

मुझे केवल अपने बेटे और बहू की चिंता थी। सोचता था कि वे या उनमें से कोई एक किसी तरह से इन दुष्टों के हाथ लग गया तो मेरे सारे किए-धरे पर पानी फिर जाएगा। कंचन की हत्या के सात दिन गुजरने के बाद भी मेरी तलाश और दारोगा के आदमियों के घेरे में किसी तरह की शिथिलता नहीं आई। हर तरफ उसी तरह का जाल था जैसा कि हत्या के दूसरे दिन था। अपने घर के आस-पास तो मैं फटक भी नहीं सकता था।

सातवें दिन एक ऐसी घटना घटी कि मुझे अपने भाग्य पर गर्व-सा हुआ।

यह आज से तीन दिन पहले और हत्या के सात दिन बाद शाम की बात है। मैं चार घंटे की छुट्टी में जंगल में से होता हुआ लखन की ओर बढ़ रहा था। इसे मैं अपने नसीब का इत्तफाक कहूंगा कि मुझे सामने से रामरतन और चंद्रप्रभा आते हुए चमके।

मैं जैसे उन्हें देखकर पागल-सा हो गया और पुकार बैठा-''रामरतन!''

उन्होंने मुझे देख तो लिया था, किंतु प्यादे के भेस में होने के सबब से पहचान नहीं सके थे। रामरतन बोला-''आप कौन हैं?'' मैंने जल्दी से अपने चारों ओर देखा कि कहीं कोई है तो नहीं। किसी को आसपास मौजूद न पाकर मैं अपनी असली आवाज में बोला-''ये मैं हूं रामरतन, तुम्हारा पिता बंसीलाल। पहचाना नहीं बहू मैं तेरा ससुर हूं।''

यह सुनते ही बहू ने पर्दा कर लिया और रामरतन बोला-''पिताजी, आप इस भेस में...? ''

''हां बेटे!'' मैंने कहा-''एक जरूरी सबब से यह भेस बनाना पड़ा है। आओ हमारे साथ।'' मैं वहां उनसे ज्यादा बात करके वक्त गुजारना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि कहीं मेघराज के किसी ऐयार की निगाह हम पर न पड़ जाए। मैं उन्हें लेकर लखन पर आ गया। बहू का चेहरा तो देख ही सकता था। उसके चेहरे पर कई तरह की उलझन के भाव चमक रहे थे।

''क्या सीधे ही आ रहे हो?'' मैंने रामरतन को अपने पास बैठाकर पूछा।

''हां!'' रामरतन बोला-''हम कुछ दिन गुजारने के लिए सागर पार ऊंचे टीले पर चले गए थे। अब वापस आ ही रहे थे कि आप मिल गए। मगर गुस्ताखी माफ करें-जब से आप मिले हैं तब से कई तरह के सवाल और उलझनें मेरे दिमाग में चकरा रहे हैं।''

|

|||||