|

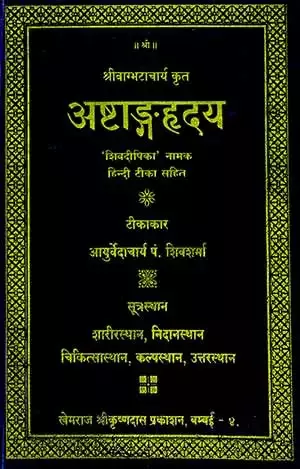

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

एकादशोऽध्यायः

अथातो दोषादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।।

अब हम यहाँ से दोषों, धातुओं तथा मलों के विशेष ज्ञान को देने वाले अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसा आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपक्रम—रसभेदीय नामक अध्याय के समाप्त होने के बाद अब यहाँ दोषादिविज्ञानीय नामक अध्याय का आरम्भ किया जा रहा है। दोषादि शब्द में ‘आदि' पद से धातु तथा मल का संग्रह किया गया है, क्योंकि धातु एवं मलों के दोष आधारस्वरूप होते हैं। संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत–च.सू. १२, १७-१८, २८; सु.सू. १५ एवं अ.सं.सू. १९ में देखें।

दोषधातुमला मूलं सदा देहस्य-

शरीर के आधार–वात आदि (पित्त-कफ) तीन दोष, रस से लेकर शुक्रपर्यन्त सात धातु तथा स्वेद ( पसीना) आदि मल ये सब देह (शरीर ) के सदा (जीवनभर) मूल (आधार ) कहे जाते हैं।

-तं चलः। उत्साहोश्वासनिश्वासचेष्टावेगप्रवर्तनैः॥१॥

सम्यग्गत्या च धातूनामक्षाणां पाटवेन च।

अनुगृह्णात्यविकृतः, पित्तं पक्त्यूष्मदर्शनैः॥२॥

क्षुत्तृचिप्रभामेधाधीशौर्यतनुमार्दवैः।

श्लेष्मा स्थिरत्वस्निग्धत्वसन्धिबन्धक्षमादिभिः॥३॥

प्रकृतिस्थ दोषों के कर्म—उस देह को प्रकृतिस्थ वायु सदा उत्साहशक्ति, श्वास, प्रश्वास, चेष्टा (शरीर सम्बन्धी व्यवहार—उठना, बैठना, चलना, फिरना आदि), मल-मूत्र आदि वेगों की प्रवृत्ति, रस आदि धातुओं की उचित गति, श्रोत्र आदि इन्द्रियों की अपने-अपने विषयग्रहण की कुशलता से कृपा करता रहता है। इसी प्रकार प्रकृतिस्थ पित्त इस देह के उपर सदा पाचन, उष्णता, दर्शन ( देखना ). भूख, प्यास, भोजन के प्रति रुचि, प्रभा (कान्ति ), मेधा ( धारण करने की क्षमता वाली बुद्धि), बुद्धि, शूरता, शरीर सम्बन्धी मृदुता द्वारा अनुग्रह करता है। प्रकतिस्थ कफ देह को सदा स्थिरता, स्निग्धता, दृढ़ सन्धिबन्धन तथा क्षमा आदि द्वारा अनुगृहीत करता है।।१-३॥

वक्तव्य—यह देह पञ्चमहाभूतों (पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश) से निर्मित है। इनमें पृथिवी तत्त्व इस शरीर का आधार ही है और आकाश तत्त्व शरीर के रिक्त स्थानों का स्वरूप है। जैसे—कानों के तथा नाक के छिद्र एवं मुख-गुहा आदि आकाश तत्त्व के आशय हैं, इस दृष्टि से उक्त दोनों तत्त्व शरीर में प्रायः निष्क्रिय हैं। शेष तीन तत्त्व वायु, तेजस् तथा जल ये क्रमशः वात, पित्त, कफ धातुओं का कर्म करते हुए जीवनभर शरीर को धारण किये रहते हैं।

प्रीणनं जीवनं लेपः स्नेहो धारणपूरणे।

गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमात्स्मृतम्॥४॥

रस आदि धातुओं के कर्म—रस आदि सात धातुओं के क्रमशः ये प्रमुख कर्म हैं—१. रस का प्रीणन, २. रक्त का जीवन, ३. मांस का लेपन अर्थात् अस्थिसमूह का लेपन कर उसे स्थिर बनाये रखना, ४. मेदस् का स्नेहन (सम्पूर्ण शरीर को स्निग्ध बनाये रखना), ५. अस्थि का धारण करना, ६. मज्जा का अस्थियों की पूर्ति करना ( हड्डियों के भीतर जो स्निग्ध पदार्थ पाया जाता है वही मज्जा है, उसके अभाव में अस्थियों तथा अस्थिसन्धियों में पीड़ा का अनुभव होने लगता है ) तथा ७. शुक्र का गर्भोत्पादन कर्म होता है।।४।।

मलों के प्रमुख वक्तव्य-सुश्रुत के अनुसार-१. रस—शरीर का प्रीणन तथा रक्त का पोषण करता है। २. रक्त- वर्ण की निर्मलता, मांस का पोषण तथा जीवन प्रदान करता है। ३. मांस-शरीर एवं मेदस् का पोषण करता है। ४. मेदस्-स्नेह-स्वेद उत्पन्न करता है, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न कर अस्थियों का पोषण करता है। ५. अस्थियाँ—शरीर को धारण करती हैं। ६. मज्जा—प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र का पोषण कर अस्थियों का भी पोषण करती है। ७. शुक्र—धैर्य, च्युति, प्रीति, देहबल, हर्षबीज (स्त्रियों में) तथा गर्भधारण कार्य में उपयोगी होता है। देखें-सु.सू. १५।४।

अवष्टम्भः पुरीषस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनम् ।

स्वेदस्य क्लेदविधृतिः-

कर्म- -पुरीष का कर्म-अवष्टभ ( बल की रक्षा करना, मलाशय को स्वस्थ रखना, वायु तथा अग्नि का धारण करना )। मूत्र का कर्म-क्लेद को बहा देना। स्वेद का कर्म–शरीर में गीलापन बनाये रखना। इसी के कारण त्वचा का स्पर्श सुकोमल होता है।

वक्तव्य—इनका शरीर में रहना और यथासमय मात्रानुसार निकलना शरीर के लिए उपकारक होता है। कहा भी है—'मलायत्तं बलं पुंसां शुक्रायत्तं तु जीवितम्'। सुश्रुत ने कहा है—'दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्'। (सु.सू. १५।३ ) अर्थात् प्रकृतिस्थ वात आदि दोषों का, रस आदि धातुजों का तथा पुरीष आदि मलों का शरीर में रहना ही शरीर का मूल (आधार ) है। इसका सांगोपांग व्याख्यान सुश्रुत में यथास्थान देखें। संयोगवश गुण भी दोष हो जाते हैं और दोष भी गुण हो जाते हैं। शास्त्र एवं लोक का परिशीलन करें। एक सुभाषित–'तात वाग्भट ! किं ब्रूयां विचित्रा कर्मणो गतिः । दुषधातुरिवात्यर्थं गुणो दोषाय कल्पते' ।

-वृद्धस्तु कुरुतेऽनिलः॥५॥

कार्यकार्योष्णकामत्वकम्पानाहशकृद्ग्रहान्।

बलनिनेन्द्रियभ्रंशप्रलापभ्रमदीनताः॥६॥

वातवृद्धि के लक्षण—विविध कारणों से बढ़ा हुआ वातदोष कृशता, नख-नेत्र आदि में कालापन, उष्ण आहार-विहार की इच्छा का होना, कँपकँपी का होना, आनाह, पुरीष की स्वाभाविक गति में रुकावट, बलनाश, निद्रानाश, इन्द्रियों की शक्ति का क्षय या ह्रास, प्रलाप ( अंट-संट बकना), चक्करों का आना तथा दीनता—इन लक्षणों को उत्पन्न करता है।।५-६ ।।

पीतविण्मूत्रनेत्रत्वक्षुत्तृड्दाहाल्पनिद्रताः।

पित्तं-

पित्तवृद्धि के लक्षण—अनेक कारणों से बढ़ा हुआ पित्तदोष मल, मूत्र, नेत्र तथा त्वचा में पीलापन, भूख-प्यास की अधिकता, जलन का होना, नींद का कम आना-इन लक्षणों को पैदा कर देता है।

–श्लेष्माऽग्निसदनप्रसेकालस्यगौरवम्॥७॥

श्वैत्यशैत्यश्लथाङ्गत्वं श्वासकासातिनिद्रताः।

कफवृद्धि के लक्षण अनेक कारणों से बढ़ा हुआ कफदोष मन्दाग्नि, लालाम्राव, आलस्य, गुरुता, पुरीष आदि में सफेदी, शीतता (जाड़ा लगना या शीतस्पर्श का अनुभव होना), अंगों में शिथिलता ( ढीलापन ), श्वास, कास तथा निद्रा की अधिकता होना—इन लक्षणों को उत्पन्न कर देता है।। ७॥

वक्तव्य—यहाँ तक वात-पित्त-कफ के जिन लक्षणों का ऊपर वर्णन किया गया है, वे वात आदि दोषों के वृद्धि या प्रकोप के लक्षण हैं। इन्हें आप अ.ह.नि. १।१४ से २२ तक देखें।

रसोऽपि श्लेष्मवत्-

रसवृद्धि के लक्षण—अनेक कारणों से बढ़ा हुआ रसधातु ऊपर कहे गये कफदोष की भाँति विकारों को उत्पन्न करता है।

-रक्तं विसर्पप्लीहविद्रधीन्॥८॥

कुष्ठवाताम्रपित्तास्रगुल्मोपकुशकामलाः।

व्यङ्गाग्निनाशसम्मोहरक्तत्वङ्नेत्रमूत्रताः॥९॥

रक्तवृद्धि के लक्षण विविध कारणों से बढ़ा हुआ रक्तधातु विसर्परोग, प्लीहारोग, विद्रधिरोग, कुष्ठ, वातरक्त, पित्तजरोग, रक्तपित्तरोग, गुल्मरोग, उपकुश ( दन्तवेष्टगत ) रोग, कामलारोग, व्यङ्ग (क्षुद्ररोग), अग्निनाश (मन्दाग्नि), मूर्छा, त्वचा, नेत्र एवं मूत्र में लालिमा का होना—इन लक्षणों को उत्पन्न कर देता है।८-९॥

मांसं गण्डार्बुदग्रन्थिगण्डोरुदरवृद्धिताः।

कण्ठादिष्वधिमांसं च-

मांसवृद्धि के लक्षण—विविध कारणों से बढ़ा हुआ मांसधातु गण्डमाला या गलगण्ड, अर्बुद तथा ग्रन्थिशोथ को उत्पन्न करता है; गण्डों (गालों), ऊरुओं तथा उदरप्रदेश में वृद्धि कर देता है; इसके अतिरिक्त गले एवं गुद में अधिमांसों को उत्पन्न कर देता है।

—तद्वन्मेदस्तथा श्रमम् ॥१०॥

अल्पेऽपि चेष्टिते श्वासं स्फिक्स्तनोदरलम्बनम् ।

मेदोवृद्धि के लक्षण—विविध कारणों से बढ़ा हुआ मेदोधातु मांसवृद्धि के समान विकारों को उत्पन्न रता है। थोड़ा-सा भी परिश्रम करने पर श्वास ( साँस ) फूलने लगता है। स्फिक् ( चूतड़), स्तन तथा उदर इन अवयवों को लटका देता है।।१०।।

अस्थ्यध्यस्थ्यधिदन्तांश्च-

अस्थिवृद्धि के लक्षण—विविध कारणों से बढ़ा हुआ अस्थिधातु अस्थि की वृद्धि करता है और संख्या से अधिक दाँतों को उत्पन्न कर देता है।

-मज्जा नेत्राङ्गगौरवम् ॥११॥

पर्वसु स्थूलमूलानि कुर्यात्कृच्छ्राण्यरूंषि च।

मज्जावृद्धि के लक्षण—विविध कारणों से बढ़ा हुआ मज्जाधातु नेत्रों तथा शरीर में भारीपन पैदा कर देता है। शरीरसन्धियों ( जोड़ों) में स्थूल मूल वाली तथा कष्टसाध्य फुन्सियों को पैदा कर देता है।। ११ ।।

अतिस्त्रीकामतां वृद्धं शुक्रं शुक्राश्मरीमपि ॥१२॥

शुक्रवृद्धि के लक्षण—विविध कारणों से बढ़ा हुआ शुक्रधातु इस स्थिति में पुरुष स्त्री-सहवास की अत्यन्त इच्छा करता है और इससे शुक्राश्मरी की भी उत्पत्ति हो जाती है।। १२ ।।

वक्तव्य—सुश्रुत के अनुसार रस आदि धातुओं की वृद्धि होने पर निम्न लक्षण होते हैं—रसधातु के अधिक बढ़ने पर मिचली, लालास्राव होता है। रक्तधातु के अधिक बढ़ने पर अंगों तथा आँखों में लालिमा का आना एवं सिराओं का रक्त से भर जाना होता है। मांस के अधिक बढ़ने पर नितम्बों, गण्डस्थलों, ओष्ठों, जाँघों, बाहुओं, ऊरुओं तथा योनि में वृद्धि, शरीर में भारीपन आ जाता है। मेदोधातु के बढ़ने पर अंगों में चिकनापन, पेट तथा पसलियों में वृद्धि, कास, श्वास, हिचकी आदि रोगों का होना तथा शरीर से दुर्गन्ध का आना—ये लक्षण होते हैं। अस्थिधातु के बढ़ने पर चणकास्थियों तथा अधिदन्तों में वृद्धि हो जाती है। मज्जाधातु के बढ़ने पर सभी अंगों में विशेषकर आँखों में भारीपन आ जाता है। शुक्रधातु के बढ़ने पर शुक्राश्मरी हो जाती है तथा शुक्र की अतिप्रवृत्ति होती है। देखें—सु.सू. १५।१४। सुश्रुत के इस वर्णन को देखकर ऐसा लग रहा है कि महर्षि वाग्भट ने रक्तवृद्धि का वर्णन करने के प्रवाह में आकर रक्तदुष्टि का भी वर्णन कर डाला है। देखें—विसर्प, कुष्ठ, व्यंग आदि रोग के दूषित होने पर ये लक्षण देखे जाते हैं, न कि रक्तवृद्धि होने पर।

कुक्षावाध्मानमाटोपं गौरवं वेदनां शकृत् ।

पुरीषवृद्धि के लक्षण—विविध कारणों से बढ़ा हुआ पुरीष ( मल) कुक्षि (मलाशय ) में आध्मान ( अफरा ), आटोप ( गुड़गुड़ाहट ), शरीर में भारीपन तथा वेदना को उत्पन्न करता है।

मूत्रं तु बस्तिनिस्तोदं कृतेऽप्यकृतसंज्ञताम्॥१३॥

मूत्रवृद्धि के लक्षण—विविध कारणों से बढ़ा हुआ मूत्र बस्तिप्रदेश (मूत्राशय, मूत्रवहस्रोतस् तथा वृक्कों) में निस्तोद (चुभने की-सी पीड़ा ) करता है। पेशाब (मूत्रत्याग ) कर लेने पर भी ऐसा लगता है, मानो पेशाब नहीं किया हो।।१३।।

स्वेदोऽतिस्वेददौर्गन्ध्यकण्डूः-

स्वेदवृद्धि के लक्षण—विविध कारणों से बढ़ा हुआ स्वेद ( पसीना) शरीरभर में दुर्गन्ध तथा कण्डू (खुजली ) पैदा कर देता है।

–एवं च लक्षयेत् ।

दूषिकादीनपि मलान् बाहुल्यगुरुतादिभिः ॥१४॥

अन्य मलवृद्धि के लक्षण—इसी प्रकार अन्य शारीरिक मलों की वृद्धि के लक्षण भी होते हैं—दूषिका ( नेत्रमल), आदि शब्द से नासिकामल, कर्णमल का ग्रहण भी कर लेना चाहिए। इन मलों के बढ़ जाने से उन-उन मलमार्गों में भारीपन प्रतीत होता है। इस लक्षण को देखकर उनकी वृद्धि समझनी चाहिए।।१४।।

वक्तव्य-सुश्रुत ने ऊपर कहे गये मलों के अतिरिक्त आर्तव (मासिकधर्म ), गर्भ तथा स्तन्य (स्तनों में होने वाले दूध ) की भी गणना की है। देखें--सु.सू. १५।५। इनकी वृद्धि होने पर जो लक्षण होते हैं, उन्हें देखें—सु.सू. १५।१६। इसी के आगे इन बढ़े हुए दोष, धातु तथा मलों को प्रकृतिस्थ करने के लिए संशोधन, संशमन आदि चिकित्साविधियों का निर्देश किया है। उक्त दोष, धातु एवं मलों की वृद्धि किस प्रकार होती है, इसका उत्तर देते हुए सुश्रुत कहते हैं—'अपने कारणों को बढ़ाने वाले द्रव्यों का निरन्तर अधिक उपयोग करते रहने से' और इन बढ़े हुए दोष, धातु एवं मलों को प्रकृतिस्थ करने के लिए इनके प्रतिकूल द्रव्यों का क्रमशः सेवन करना चाहिए, क्योंकि 'सामान्यतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्'। यह सूत्र रूप में इनकी चिकित्सा का वर्णन है।

लिङ्गं क्षीणेऽनिलेऽङ्गस्य सादोऽल्पंभाषितेहितम् ।

संज्ञामोहस्तथा श्लेष्मवृद्धयुक्तामयसम्भवः॥

वातदोष के क्षय-लक्षण—वातदोष के क्षीण होने पर अर्थात् उसके सम अवस्था से क्षीण होने पर शरीरावयवों में थोड़ी शिथिलता, बोलने तथा शारीरिक चेष्टाओं में कमी, संज्ञामोह (ठीक न समझ पाना ) तथा कफदोष के बढ़ने से होने वाले रोगों की उत्पत्ति का होना—ये लक्षण होते हैं।।१५।।

पित्ते मन्दोऽनलः शीतं प्रभाहानिः-

पित्तदोष के क्षय-लक्षण—पित्तदोष के क्षीण होने पर जठराग्नि की मन्दता, शीतता का अनुभव होना अथवा शरीर का शीतस्पर्श युक्त हो जाना तथा प्रभा (कान्ति ) की कमी का होना—ये लक्षण होते हैं। -कफे भ्रमः। श्लेष्माशयानां शून्यत्वं हृद्रवः श्लथसन्धिता ॥१६॥

कफदोष के क्षय-लक्षण–कफदोष के क्षीण होने पर भ्रम (चक्करों का आना), श्लेष्माशयों (सिर तथा उरस् आदि ) में खालीपन का अनुभव होना, हृदय में कँपकँपी; पाठभेद—'हृद्गदः' के अनुसार हृदय सम्बन्धी रोग तथा सन्धियों में ढीलापन-ये लक्षण होते हैं।।१६।।

रसे रौक्ष्यं श्रमः शोषो ग्लानिः शब्दासहिष्णुता।

रसधातु के क्षय-लक्षण—रसधातु के क्षीण होने पर शरीर में रूखापन, थकावट, शोष (सूखना), ग्लानि (हर्षक्षय ) तथा शब्द के प्रति असहनशीलता (किसी की बात-चीत सुनने तथा सहने की इच्छा का न होना)—ये लक्षण होते हैं। ।।१६।।

रक्तेऽम्लशिशिरप्रीतिशिराशैथिल्यरूक्षताः ॥१७॥

रक्तधातु के क्षय-लक्षण-रक्तधातु के क्षीण होने पर खट्टे पदार्थों तथा शीतल पदार्थों के सेवन करने की इच्छा, सिराओं में शिथिलता का हो जाना तथा शरीर में रूक्षता की प्रतीति होना—ये लक्षण होते हैं।। १७॥

मांसेऽक्षग्लानिगण्डस्फिक्शुष्कतासन्धिवेदनाः ।

मांसधातु के क्षय-लक्षण—मांसधातु के क्षीण होने पर इन्द्रियों में दुर्बलता (निरुत्साहता), गालों तथा चूतड़ों का पिचक या सूख जाना और सन्धियों में पीड़ा का होना—ये लक्षण होते हैं।

मेदसि स्वपनं कट्याः प्लीह्रो वृद्धिः कृशाङ्गता॥१८॥

मेदोधातु के क्षय-लक्षण—मेदोधातु के क्षीण होने पर कमर में संज्ञाशून्यता, प्लीहा का बढ़ जाना तथा शरीर का दुबला हो जाना—ये लक्षण होते हैं।।१८।।

अस्थ्न्यस्थितोदः शदनं दन्तकेशनखादिषु।

अस्थिधातु के क्षय-लक्षण–अस्थिधातु के क्षीण होने पर हड्डियों में पीड़ा, दाँत, बाल एवं नखों का गिरना तथा टूटना—ये लक्षण होते हैं।

अस्थनां मज्जनि सौषिर्यं भ्रमस्तिमिरदर्शनम् ॥१९॥

मज्जाधातु के क्षय-लक्षण—मज्जाधातु के क्षीण होने पर हड्डियों में सुषिरता ( खोखलापन ), चक्करों का आना, आँखों के सामने अँधेरा छा जाना—ये लक्षण होते हैं।।१९।।

शुक्रे चिरात् प्रसिच्येत शुक्रं शोणितमेव वा।

तोदोऽत्यर्थं वृषणयोर्मेदूं धूमायतीव च ॥२०॥

शुक्रधातु के क्षय-लक्षण—शुक्रधातु के क्षीण होने पर स्त्री-सहवास काल में देर से शुक्र का निकल पाना अथवा शुक्र के स्थान में रक्तधातु का निकलना, वृषणों (अण्डकोषों) में अत्यन्त पीड़ा का होना, लिंग में से धुआँ-सा निकलना—ये लक्षण होते हैं ।।२०।।

पुरीषे वायुरन्त्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव ।

कुक्षौ भ्रमति यात्यूचं हृत्पार्चे पीडयन् भृशम् ॥२१॥

पुरीषक्षय के लक्षण—पुरीष के क्षीण होने पर वातदोष गुड़गुडाहट शब्द करता हुआ मानो अंतड़ियों को लपेटता हुआ पेट भर में घूमता है, हृदय एवं पसलियों में अत्यन्त पीड़ा करता हुआ ऊपर की ओर जाता है।॥२१॥

मूत्रेऽल्पं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्विवर्णं सास्रमेव वा।

मूत्रक्षय के लक्षण-मूत्र के क्षीण होने पर मूत्र बहुत कम मात्रा में कष्ट के साथ निकलता है। उसका वर्ण विकारयुक्त होता है अथवा उसमें रक्त मिला होता है।

स्वेदे रोमच्युतिः स्तब्धरोमता स्फुटनं त्वचः॥२२॥

स्वेदक्षय के लक्षण-स्वेद के क्षीण होने पर रोम (रोंये ) झड़ने लगते हैं अथवा सूअर के बालों कड़े हो जाते हैं, त्वचा फटने लग जाती है।। २२।।

मलानामतिसूक्ष्माणां दुर्लक्ष्यं लक्षयेत् क्षयम्।

स्वमलायनसंशोषतोदशून्यत्वलाघवैः॥२३॥

अन्य मलों के क्षय-लक्षण-कान आदि के मलों के क्षीण होने पर ये कान आदि के मल अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं, अतः इनका क्षय सरलता से मालूम नहीं किया जा सकता। फिर भी उनके क्षयों को कान, आँख आदि, जिनसे वे निकला करते हैं, के सूख जाने से तथा उनमें होने वाले तोद (चुभन ) से, शून्यता से तथा लाघव ( हलकापन की प्रतीति ) से जान लेना चाहिए ।।२३।।

दोषादीनां यथास्वं च विद्याद्वृद्धिक्षयौ भिषक् ।

क्षयेण विपरीतानां गुणानां वर्धनेन च ॥२४॥

वृद्धिं मलानां सङ्गाच्च क्षयं चाति विसर्गतः।

वृद्धि एवं क्षय निर्देश—वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा पुरीष आदि मलों की वृद्धि एवं क्षय को चिकित्सक इस प्रकार जानें—दोष आदि के विपरीत गुणों एवं कर्मों के क्षय से उनकी वृद्धि समझें और उनके विपरीत गुणों को बढ़ता हुआ देखकर उनका क्षय समझें। मलों के संग (भीतर रुक जाने) से मलों की वृद्धि समझें और मलों के अधिक निकल जाने से उन (मलों) का क्षय समझें।। २४।।

मलोचितत्वाद्देहस्य क्षयो वृद्धस्तु पीडनः॥२५॥

पुरीषादि मलों का महत्त्व—पुरीष आदि मल शरीर के लिए उचित ( उपयोगी) होते हैं। अतएव उन (मलों) के क्षय अथवा वृद्धि होने से अधिक कष्ट होता है।। २५ ।।

वक्तव्य-आप अतिसाररोग में देखें—इसमें मल का क्षय होना आरम्भ होते ही हट्टा-कट्टा पुरुष भी देखते-देखते धराशायी हो जाता है। अतएव सुश्रुत ने कहा है— 'दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्' । (सु.सू. १५।३) इसका व्याख्यान वहीं देख लें।

तत्रास्थनि स्थितो वायुः, पित्तं तु स्वेदरक्तयोः।

श्लेष्मा शेषेषु, तेनैषामाश्रयाश्रयिणां मिथः॥

यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम्।

अस्थिमारुतयो:वं, प्रायो वृद्धिर्हि तर्पणात् ।। २७॥

श्लेष्मणाऽनुगता तस्मात् सङ्ख्यस्तद्विपर्ययात्।

वायुनाऽनुगतोऽस्माच्च वृद्धिक्षयसमुद्भवान् ॥

विकारान् साधयेच्छीघ्रं क्रमाल्लङ्घनबृंहणैः।

वात आदि के विशिष्ट स्थान-अस्थियों में वातदोष, स्वेद एवं रक्त में पित्तदोष और शेष रस तथा मांस आदि धातुओं में कफदोष रहता है। अतएव वात आदि दोषों तथा रस आदि धातुओं में आश्रय एवं आश्रयी सम्बन्ध है। यही कारण है कि आश्रय (अस्थि आदि) एवं आश्रयी (वात आदि) की आपस में जो औषधि एक (आश्रय) को बढाती है, वह दूसरे आश्रयी (वातदोष ) को भी बढ़ाती है। इसी प्रकार जो औषधि या आहार-विहार एक को क्षीण करती है, वह दूसरे को भी क्षीण करती है। परन्तु अस्थि आश्रय और वायु आश्रयी में उक्त लक्षण चरितार्थ नहीं होता, क्योंकि वृद्धि में तर्पण (तृप्ति) क्रिया की प्रधानता रहती है, वह क्रिया कफदोष के अनुकूल होती है। इसलिए वृद्धि के कारण होने वाले रोगों में लंघन अर्थात् अपतर्पण से और क्षय से उत्पन्न होने वाले रोगों में रोगशान्ति के लिए बृंहणक्रिया करनी चाहिए, जिससे शीघ्र ही विकारों की शान्ति हो सके।। २६-२८ ।।

वायोरन्यत्र, तज्जास्तु तैरेवोत्क्रमयोजितैः ॥२९॥

वातजरोग-प्रतिकार—वायुजनित विकारों में उक्त परिभाषा अनुकूल नहीं होती है। वातज रोगों अर्थात् वातवृद्धि से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा लंघन ( अपतर्पण ) से करनी चाहिए। २९ ।।

वक्तव्य-उक्त २६ से २८ तक के पद्यों का भाव स्पष्ट करने की दृष्टि से च.सू. २२ तथा २३ अध्यायों का अध्ययन करें। कहने का तात्पर्य यह है कि सन्तर्पणविधि से शरीर एवं रस आदि धातुओं की वृद्धि होती है। साथ ही वातदोष का क्षय होता है और अपतर्पण (लंघन ) से सभी का क्षय होता है, किन्तु वातदोष की वृद्धि होती है। यही कारण है कि अस्थि आश्रय और वातदोष आश्रयी की चिकित्सा समान नहीं होती है। आगे चलकर श्रीवाग्भट ने अ.हृ.सू.१४।७ में इसी विषय की व्याख्या की है, उसे अवश्य देखें।

विशेषाद्रक्तवृद्ध्युत्थान् रक्तस्रुतिविरेचनैः।

मांसवृद्धिभवान् रोगान् शस्त्रक्षाराग्निकर्मभिः॥३०॥

स्थौल्यकार्योपचारेण मेदोजानस्थिसङ्ख्यात् ।

जातान्क्षीरघृतैस्तिक्तसंयुतैर्बस्तिभिस्तथा ॥३१॥

विवृद्धिजानतीसारक्रियया, विट्क्षयोद्भवान्।

मेषाजमध्यकुल्माषयवमाषद्वयादिभिः॥३२॥

मूत्रवृद्धिक्षयोत्थांश्च मेहकृच्छ्रचिकित्सया।

व्यायामाभ्यञ्जनस्वेदमद्यैः स्वेदक्षयोद्भवान् ॥३३॥

वृद्धरक्तादि की चिकित्सा–विशेष कर के रक्तधातु की वृद्धि होने से उत्पन्न रोगों को रक्तस्रावण तथा विरेचन योगों से शान्त करें। मांसधातु की वृद्धि से होने वाले रोगों की चिकित्सा शस्त्रकर्म, क्षारकर्म तथा अग्निकर्म है। मेदोधातु की वृद्धि से उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा कृशताकारक योगों से करनी चाहिए। (देखें-अ.ह.सू.१४)। अस्थिधातु के क्षय होने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा दूध-घी के निरन्तर सेवन से तथा तिक्तरसयुक्त बस्तियों के प्रयोग से करनी चाहिए।

मलों की वृद्धि एवं क्षय की चिकित्सा–पुरीष के बढ़ने से पैदा हुए रोगों की चिकित्सा अतिसार की भाँति करें। पुरीषक्षय से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा भेड़ा तथा बकरा के मध्य काय के मांसभक्षण से अथवा कुल्माष (अध उबले जौ आदि धान्य ) या माषद्वयों (माष तथा राजमाष ) का अधिक सेवन करने से करे, क्योंकि ये सभी पुरीष को बढ़ाते हैं।

मूत्रवृद्धि के कारण उत्पन्न हुए रोगों को प्रमेहचिकित्सा-विधि से ठीक करें और मूत्रक्षय से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा मूत्रकृच्छ्रचिकित्सा के अनुसार करें।

स्वेदक्षय से पैदा हुए रोगों को व्यायाम, अभ्यंग, स्वेदन तथा मद्यपान आदि विधियों द्वारा ठीक करें। स्वेदवृद्धि के कारण उत्पन्न विकारों की चिकित्सा अ.ह.अ. ३ ग्रीष्मऋतुचर्या में कहे गये शीतल उपचारों से ठीक करें।।३०-३३॥

वक्तव्य-ऊपर कहे गये पद्यों में प्रायः अनेक विषयों का समावेश कर दिया गया है, उनका विश्लेषण हम यहाँ करेंगे। ऊपर श्लोक ३१ के आगे कुछ संस्करणों में एक श्लोक और मिलता है। जिसका संग्रह निर्णयसागरीय प्रति की टिप्पणी में इस प्रकार किया गया है—'मज्जशुक्रोद्भवान् रोगान् भोजनैः स्वादुतिक्तकैः । वृद्धं शुक्रं व्यवायाधैर्यच्चान्यच्छुक्रशोषिकम्' । यहाँ 'शुक्रशोषिकम्' के स्थान पर 'शुक्रशोधनम्' पाठ जो अन्यत्र मिलता है, अधिक रुचिकर है। अर्थात् मज्जा एवं शुक्र वृद्धि सम्बन्धी रोगों में मधुर तथा शीतल भोजन और वमन-विरेचन रूपी शोधन दें। बढ़े हुए शुक्र को व्यायाम, मैथुन तथा शुक्रशोधक औषधोपचार से ठीक करें। इसी प्रकरण में किसी संस्करण में एक पंक्ति और इस प्रकार मिलती है—'प्रत्यनीकौषधं मज्जाशुक्रवृद्धिक्षये हितम्' । अर्थात् मज्जा तथा शुक्र की विशेष वृद्धि हो जाने पर इनकी चिकित्सा के लिए इनके विपरीत आहारविहार तथा औषधद्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। पाठक ध्यान दें—इतना पाठ बढ़ा देने पर सम्पूर्ण वृद्धि तथा क्षयों का परिगणन हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, अस्तु। इसका समाधान तो महर्षि वाग्भट द्वारा ३०वें पद्य के आरम्भ में प्रयुक्त 'विशेषात्' पद से ही हो जाता है, क्योंकि ऊपर विशेष वृद्धियों की चिकित्सा का वर्णन कर दिया गया है, सामान्य वृद्धियों की चिकित्सा उसी विधि से की जा सकती है। सुश्रुत ने सूत्ररूप में धातुक्षयों की चिकित्सा का निर्देश इस प्रकार किया है—'क्षय होने पर उस-उस धातु को बढ़ाने वाले द्रव्यों का उपयोग करे और धातुवृद्धि होने पर उनका यथोचित संशोधन करना चाहिए, जिससे उस धातु का अवश्य ही ह्रास हो सके। विशेष देखें—च.सू. २८।२४ से ३० तक तथा च.शा. ६९ से ११ तक।

स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेरंशा धातुषु संश्रिताः।

तेषां सादातिदीप्तिभ्यां धातुवृद्धिक्षयोद्भवः॥ ३४॥

पूर्वो धातुः परं कुर्यादृद्धः क्षीणश्च तद्विधम् ।

धातुओं की वृद्धि-क्षय-अपने स्थान में स्थित रहने पर भी पाचकाग्नि के वे अंश, जो धातुओं में रहते हैं, उनके मन्द रहने से धातुओं की वृद्धि हो जाती है तथा उनके प्रदीप्त (प्रखर ) रहने से धातुओं का क्षय हो जाता है।

वृद्धि-क्षय का कारण—इनमें पहला धातु अपनी सीमा से बढ़कर वह परधातु (अपने से बाद वाली धातु) को भी बढ़ा देता है और यदि वह (पूर्वधातु) क्षीण हो जाता है तो परधातु को भी क्षीण कर देता है ।।३४।।

वक्तव्य-रस आदि धातुओं में स्थित अग्नितत्त्व जब मन्द हो जाता है तो उस धातु का समुचित पाक नहीं हो पाता, इस कारण से वह धातु बढ़ जाता है। जब धातुगत अग्नितत्त्व तेज हो जाता है तो उस धातु का अधिक पाक हो जाता है, अतः वह धातु घट जाता है। यह भी धातुओं की वृद्धि-क्षय का एक प्रमुख कारण होता है।

वृद्धि-क्षय का दूसरा स्वरूप—बढ़ा हुआ रसधातु रक्तधातु को बढ़ा सकता है या बढ़ा देता है, इसी प्रकार अन्य धातुओं को भी समझें। ऐसे ही क्षीण रसधातु रक्त को भी क्षीण कर सकता है या कर देता है। इसी क्रम से अन्य धातुओं को भी समझें। इन सभी धातुओं को तृप्त करने वाला 'अन्नपानरस' होता है। अतएव आगे कहा गया है—'तेषां क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते'। (सु.सू.-१४।२१ ) अर्थात् रक्त से लेकर शुक्र तक के धातुओं की क्षय-वृद्धि का निमित्त कारण रक्त है।

दोषा दुष्टा रसैर्धातून् दूषयन्त्युभये मलान् ॥ ३५ ॥

अधो द्वे, सप्त शिरसि, खानि स्वेदवहानि च ।

मला मलायनानि स्युर्यथास्वं तेष्वतो गदाः ॥३६॥

दोष, धातु, मल एवं स्रोतों की दुष्टि—वात आदि दोष मधुर आदि छ: रसों द्वारा दुष्ट होकर रस आदि सात धातुओं को दूषित कर देते हैं और वे दोनों ( दोष एवं धातु ) पुरीष आदि मलों को दूषित कर देते हैं। वे मल अपने-अपने मलमार्गों को दूषित कर देते हैं, जिनके फलस्वरूप उन स्थानों में विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं।

मलायनों का परिचय-नीचे के भाग में दो (१. मल एवं २. मूत्रमार्ग ), शिरःप्रदेश में सात ( कानों के स्रोत २, नासारन्ध्र २, नेत्र २ तथा मुख १ ) तथा स्वेदवाही असंख्य रोमकूप ॥३५-३६ ।।

वक्तव्य—'यथास्वं' अर्थात् जो जिसका स्थान है, उस-उस में उससे सम्बन्धित रोग होते हैं। वातज रोग वायु के, पित्तज रोग पित्त के तथा कफज रोग कफ के स्थानों (आशयों) में। रस आदि धातुओं के रोग उन-उन धातुओं में होते हैं। मलों के रोग अपने मलायनों में होते हैं।

ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम् ।

हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम्॥ ३७॥

स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धमीषल्लोहितपीतकम् ।

यन्नाशे नियतं नाशो यस्मिंस्तिष्ठति तिष्ठति ॥

निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रयाः।

ओजस् का वर्णन-रस से शुक्र-पर्यन्त समस्त धातुओं का सर्वश्रेष्ठ तेजस् 'ओजस्' है। वह हृदय में स्थित रहने पर भी सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। वह शरीर-स्थिति का आधार है। वह स्निग्ध, सोमगुणयुक्त, शुद्ध तथा लाल-पीला वर्ण वाला है। जिसका नाश होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और जिसके रहने पर मनुष्य जीवित रहता है। जिसके रहने के कारण विविध प्रकार के कान्ति, पराक्रम आदि भाव मनुष्य में देखे जाते हैं।। ३७-३८ ।।

ओजः क्षीयेत कोपक्षुद्ध्यानशोकश्रमादिभिः॥३९॥

बिभेति दुर्बलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः।

दुःच्छायो दुर्मना रूक्षो भवेत्क्षामश्च तत्क्षये ॥

जीवनीयौषधक्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम्।

ओजःक्षय के कारण—क्रोध. भूख, चिन्ता, शोक तथा परिश्रम आदि कष्टों से ओजस् का क्षय हो जाता है।

ओजःक्षय के लक्षण—इसके क्षीण होने पर मनुष्य दूसरों से डरता है, दुर्बल हो जाता है, अधिक चिन्ता करने लगता है, उसकी इन्द्रियाँ दुःखित हो जाती हैं, वह कान्ति रहित हो जाता है, उसका मन दुःखी हो जाता है, शरीर रूक्ष हो जाता है और वह कृश (दुबला) हो जाता है।

ओजःक्षय की चिकित्सा—इसमें जीवनीय गण में परिगणित द्रव्यों का सेवन, दूध का सेवन, मांसरस आदि बलवर्धक द्रव्यों का निरन्तर सेवन करते रहना चाहिए; यही इसकी उत्तम चिकित्सा है।। ३९-४० ।।

वक्तव्य-सुश्रुत ने इसका वर्णन विस्तार से किया है। देखें—सु.सू.१५।१९ से ३१ तक तथा च.सू. १७/७३-७७। आगे चलकर सुश्रुत ने ओजस् को 'बल' संज्ञा दी है। देखें—'त्रयो दोषा बलस्योक्ताः'। (सु.सू. १५।२५) इसके पहले २०वें गद्य में भी इसे 'बल' कहा गया है।

बार-बार 'यन्नाशे नियतं नाशो'—जिस ओजस् के नाश से निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। 'ओजस्' तत्त्व के न रहने पर जीवित पुरुष को 'जीवन्मृत' कहा जा सकता है, क्योंकि ओजस् के बिना उसमें पुरुषत्व का अभाव हो जाता है। यदि मर गया तो फिर कहना ही क्या है ! आज का जिज्ञासु छात्र शवच्छेद के समय उस मृत देह में यदि ओजोधातु को खोजता है तो उसकी भूल है, क्योंकि वह केवल ओजस्वी पुरुष में ही रहता है, दूसरों में नहीं। ओजस् के गुणों का वर्णन सुश्रुत-सू. १५।२१ में देखें।

ओजोवृद्धौ हि देहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः॥४१॥

ओजोवृद्धि के लक्षण—जीवनीय द्रव्य आदि के सेवन करने से ओजस् की वृद्धि होने पर देह स्थित मन या देही प्रसन्न ( सन्तुष्ट ) रहता है, शरीर पुष्ट होकर बल (ओजस् ) का उदय होता है।। ४१ ।।

वक्तव्य-आचार्य शार्ङ्गधर ने ओजस् को शुक्र का उपधातु स्वीकार किया है। यही कारण है कि ऊपर ४१वें श्लोक में ओजःक्षय-चिकित्सा में जिन द्रव्यों के सेवन करने का महर्षि वाग्भट ने निर्देश दिया है, उनसे पहले शुक्रधातु की पुष्टि होती है, उसके साथ-ही-साथ ओजस् की भी पुष्टि होती है। यदन्नं द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेताविरोधि तु। तत्तत्त्यजन् समश्नंश्च तौ तौ वृद्धिक्षयौ जयेत् ॥४२॥

वृद्धि-क्षय का चिकित्सासूत्र—जिस विरोधी अन्न (आहार ) से मनुष्य द्वेष करता है अर्थात् जिस आहार का वह सेवन करना नहीं चाहता है, उसको छोड़ता हुआ उस-उस दोष, धातु एवं मल की वृद्धि को जीत लेता है अर्थात् उसे बढ़ने नहीं देता। जिस अविरोधी आहार का वह सेवन करना चाहता है और उसका सेवन करता हुआ मनुष्य उस-उस दोष, धातु, मल के क्षय पर वह विजय प्राप्त कर लेता है।। ४२ ।।

कुर्वते हि रुचिं दोषा विपरीतसमानयोः।

वृद्धाः क्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्षयन्त्यबुधास्तु न॥४३॥

द्वेष एवं प्रार्थना का कारण बढ़े हुए दोष प्रायः अपने से विपरीत गुणवाले आहारों के सेवन की इच्छा को प्रकट करते हैं और क्षीणता को प्राप्त हुए दोष प्रायः समान गुण वाले आहारों का सेवन करने की इच्छा रखते हैं। इस वास्तविकता को शास्त्र को न जानने वाले पुरुष नहीं समझ पाते, बुद्धिमान् इसे समझ जाते हैं।। ४३ ।।

वक्तव्य-उक्त परिभाषा के अन्तर्गत न केवल दोषों का ही समावेश होता है अपितु रस आदि धातुओं तथा पुरीष आदि मलों का भी समावेश कर लेना चाहिए। इस प्रसंग में च.शा. ६।९ गद्य को देखें। अर्थात् शरीरस्थ धातुएँ समान गुण अथवा समान गुणबहुल आहार-विहार के निरन्तर सेवन करने से बढ़ती हैं और इसके विपरीत अथवा विपरीत गुणबहुल आहार-विहार से क्षीण होती हैं। दूसरा कारण यह भी है—'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्। ह्रासहेतुर्विशेषश्च, प्रवृत्तिरुभयस्य च' ।। (च.सू. ११४४) अर्थ स्पष्ट है।

आप उक्त ४३वें पद्य का भाव इस प्रकार समझें—जब मानव भरपेट भोजन किया रहता है तब वह भोजन से द्वेष करता है और जब भोजन का क्षय हो जाता है, तब वह भोजन करने की इच्छा प्रकट करता है इत्यादि। यथाबलं यथास्वं च दोषा वृद्धा वितन्वते । रूपाणि, जहति क्षीणाः, समाः स्वं कर्म कुर्वते ॥४४॥

अवस्थानुसार दोषों के कर्म-बढ़े हुए दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने रूपों (लक्षणों) का विस्तार करते हैं। घटे हुए अर्थात् क्षीण दोष अपने लक्षणों (गुण-कर्मों ) का त्याग करते हैं और सम दोष ( इसी अध्याय के ४थे श्लोक के अनुसार ) अपना-अपना कर्म करते रहते हैं।४४।।

य एव देहस्य समा विवृद्ध्यै त एव दोषा विषमा वधाय।

यस्मादतस्ते हितचर्ययैव क्षयाद्विवृद्धेरिव रक्षणीयाः॥४५॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने दोषादिविज्ञानीयो नामैकादशोऽध्यायः॥११॥

दोषों को सम रखना—जो वात आदि दोष सम स्थिति पर रहने से शरीर की वृद्धि का कारण होते हैं, वे ही दोष विषम होने पर शरीर के विनाश के कारण होते हैं। अतएव हितकर आहार-विहार द्वारा दोषों की वृद्धि के समान ही दोषों के क्षय से भी रक्षा करनी चाहिए।।४।।

वक्तव्य—समदोष की स्थिति ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। अत: उत्तम स्वास्थ्य की इच्छा करने वाले पुरुष को ऐसा आहार-विहार करना चाहिए जिससे वात आदि दोष, रस आदि धातु तथा पुरीष आदि मल न बढ़ें और न घटें।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा रचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में दोषादिविज्ञानीय नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।।११।।

|

|||||