|

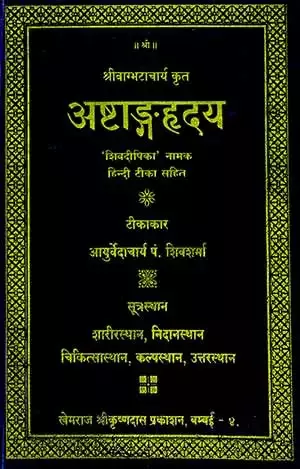

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

द्वादशोऽध्यायः

अथातो दोषभेदीयाध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।।

अब हम यहाँ से दोषभेदीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपक्रम-दोषविज्ञानीय अध्याय के बाद अब यहाँ दोषभेदीय अध्याय का आरम्भ किया जा रहा है। क्योंकि वात आदि दोषों के भेदों का वर्णन किये बिना दोषों के सम्बन्ध में उनकी विशेष चर्चा नहीं की जा सकती। ग्यारहवें अध्याय में दोषों के बारे में अनेक विषयों की चर्चा करनी थी, अत: वहाँ हमने दोषभेदों का वर्णन नहीं किया। अन्य संहिताओं में इस विषय का वर्णन कहाँ-कहाँ है, देखें।

संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत—च.सू. ११, १७, १९, २०, २८; च.शा. १ तथा च.चि. २८; सु.सू. २१, २४; सु.नि. १, ३; सु.उ. ६६ एवं अ.सं.सू. २०,२२ में देखें।

पक्वाशयकटीसक्थिश्रोत्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियम् ।

स्थानं वातस्य, तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः॥१॥

वात के प्रमुख स्थान- -पक्वाशय (मलाशय), कमर, दोनों टाँगें, दोनों कान, अस्थियाँ तथा त्वचा ये वात के स्थान कहे गये हैं। इन सबमें पक्वाधान अर्थात् जठराग्नि द्वारा पुनः पके हुए आहार का स्थान मलाशय इसका प्रमुख स्थान है।। १ ।।

वक्तव्य—यद्यपि शरीरस्थ वातदोष सम्पूर्ण शरीर में भ्रमण करता है, फिर भी सामान्य-विशेष की दृष्टि से ऊपर वात के स्थानों का परिचय दिया गया है। अन्यत्र यह भी वर्णन मिलता है—'हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले। उदानः कण्ठदेशे स्याद् व्यानः सर्वशरीरगः ॥ ये सब भेद प्राचीन आचार्यों के विचार-भेद हैं और सभी तथ्यपूर्ण हैं। उक्त स्थानों पर वातदोष की विकृति का प्रभाव विशेषरूप से देखा जाता है।

नाभिरामाशयः स्वेदो लसीका रुधिरं रसः।

दृक् स्पर्शनं च पित्तस्य, नाभिरत्र विशेषतः॥२॥

पित्त के प्रमुख स्थान—नाभि, आमाशय, स्वेद ( पसीना), लसीका, रुधिर, रस, दृष्टि तथा त्वचा सामान्य रूप से ये पित्त के स्थान हैं। इन सबमें पित्त का प्रमुख स्थान नाभि है।।२।।

वक्तव्य—यहाँ 'नाभि' शब्द से ढोंढ़ी या धुन्नी का ग्रहण नहीं किया गया है, जो उदर के बाहर देखी जाती है। सुश्रुत में नाभि का परिचय इस प्रकार है—‘पक्वामाशययोर्मध्ये सिराप्रभवा नाभिः' । (सु.शा. ६।२५) अर्थात् पक्वाशय एवं आमाशय के बीच में सिराओं का उत्पत्तिस्थान नाभि नामक मर्म है। इसी को 'क्षुद्रान्त्र' भी कहते हैं। लसीका—'यत्तु त्वगन्तरे व्रणगतं लसीकाशब्दं लभते'। (च.शा. ७।१५) अर्थात् लसीका की स्थिति त्वचा के भीतर मानी है। यही कारण है कि त्वचा के रगड़ जाने से उससे जो लसीला द्रव पदार्थ निकलता है, उसे लसीका कहते हैं।

स्पर्शनम्—यहाँ त्वचा को केवल पित्त का स्थान कहा गया है। आप ध्यान दें—सुश्रुत ने ‘सप्त त्वचो भवन्ति' (सु.शा. ४।४) अर्थात् सात त्वचाएँ होती हैं कहा है और चरक ने 'शरीरे षट् त्वचः' (च.शा. ७४) अर्थात् छ: त्वचाएँ होती हैं, स्वीकार किया है। इन दोनों आचार्यों के मतभेद की चर्चा हम शारीरस्थान में करेंगे। सुश्रुत ने पहली त्वचा का नाम अवभासिनी रखा है, इसमें भ्राजक नामक पित्त रहता है और पाँचवीं त्वचा का नाम 'वेदनी' है, इसी को स्पर्शनेन्द्रिय भी कहते हैं। वास्तव में वात का स्थान यही है, इसी से शीत-उष्ण स्पर्श का ज्ञान होता है।

उरःकण्ठशिरःक्लोमपर्वाण्यामाशयो रसः।

मेदो घ्राणं च जिह्वा च कफस्य, सुतरामुरः॥३॥

कफ के प्रमुख स्थान उरस् (छाती), कण्ठ, सिर, क्लोम, पर्व (सन्धियाँ), आमाशय, रसधातु, मेदोधातु, घ्राण (नासिका ) तथा जीभ ये सब कफ के स्थान हैं। प्रमुख रूप से कफ का स्थान उरस् है॥३॥

वक्तव्य—सुश्रुत ने शरीरसंख्याव्याकरण नामक ५वें अध्याय के ५वें गद्य में जो त्वचा से स्रोतों तक के अवयवों की गणना की है, उसमें हृदय तथा फुप्फुस आदि का समावेश किया गया है। अष्टाङ्गहृदय में इसका वर्णन शारीरस्थान अध्याय ३ में देखें। ये सब कफ के स्थान हैं।

प्राणदिभेदात्पञ्चात्मा वायुः-

वात के पाँच भेद-प्राण, उदान, व्यान, समान तथा अपान भेद से यह वात पाँच प्रकार का होता है।

-प्राणोऽत्र मूर्धगः।

उरःकण्ठचरो बुद्धिहृदयेन्द्रियचित्तधृक् ॥ ४॥

ष्ठीवनक्षवथूगारनिःश्वासान्नप्रवेशकृत् ।

पाँच वातों का वर्णन—उक्त पाँच वातों में प्राण नामक वायु शिरःप्रदेश में गतिशील रहता है। कण्ठ तथा उरःप्रदेश में उदानवायु विचरण करता हुआ बुद्धि, हृदय, सभी इन्द्रियों एवं मन को धारण करता है। यह ष्ठीवन (थूकना तथा लालाम्राव), छींक, उद्गार, निःश्वास तथा अन्नप्रवेश ( मुख से अन्न को भीतर ) की ओर ढकेलना कर्मों को करता है।।४।।

वक्तव्य-चरक ने 'उत्तमाङ्ग' शिरःप्रदेश का वर्णन इस प्रकार किया है—'प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते' ।। (च.सू. १७।१२ ) अर्थात् जहाँ प्राणियों के प्राण तथा सभी इन्द्रियाँ आश्रित रहती हैं और जो सभी अंगों में उत्तम अंग है, उसे सिर कहते हैं। सुश्रुत ने जत्रु के ऊपरी भाग में स्थित गरदन सहित अंगों को सिर कहा है और यह ३७ मर्मों का अधिष्ठान है। देखें—'जत्रुण अधिपतिरिति'। (सु.शा. ६।६ )

उरःस्थानमुदानस्य

नासानाभिगलांश्चरेत् ॥५॥

वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जाबलवर्णस्मृतिक्रियः

उदानवायु का वर्णन—उदानवायु का प्रमुख स्थान उरस् (छाती) है। वह वायु नासिका (नाक), नाभि ( इसका परिचय श्लोक २ के वक्तव्य में ऊपर दिया गया है) तथा गल (कण्ठ) प्रदेश में विचरण करता रहता है। वाक्प्रवृत्ति (वाणी का निकलना), प्रयत्न (कर्म करने के प्रति उत्साह ), ऊर्जा (शक्ति), बल. वर्ण और स्मृति ये सब क्रियाएँ उसी वायु के अधीन हैं ।।५।।

व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्नदेहचारी महाजवः॥६॥

गत्यपक्षेपणोत्क्षेपनिमेषोन्मेषणादिकाः।

प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्॥

व्यानवायु का वर्णन—व्यानवायु का प्रमुख स्थान हृदय है। यह वायु सम्पूर्ण शरीर में विचरण करता रहता है, क्योंकि यह अत्यन्त वेगवान् होता है। गति (घूमते रहना ), अपक्षेपण ( अंगों को नीचे की ओर ले जाना), उत्क्षेपण (ऊपर की ओर ले जाना), निमेष (आँख बन्द करना), उन्मेष (आँख खोलना), आदि शब्द से अँभाई आदि का ग्रहण—ये सभी क्रियाएँ व्यानवायु के अधीन होती हैं।। ६-७।।

वक्तव्य—व्यानवायु के जिन कर्मों की यहाँ चर्चा की गयी है, उनसे भी महत्त्वपूर्ण वर्णन शारीरस्थान ३।६८ में इनका किया है, उसका अवलोकन अवश्य कर लें।

समानोऽग्निसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः।

अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति ॥८॥

समानवायु का वर्णन—समानवायु पाचकाग्नि के समीप रहता है। यह कोष्ठप्रदेश में चारों ओर घूमता रहता है। यह आमाशय से अन्न को लेता है, फिर उसे पचाता है, उसकी विवेचना करता है और उस पके हुए आहार में से रस, मल तथा मूत्र को अलग-अलग करके उन्हें यथास्थान छोड़ देता है॥८॥

अपानोऽपानगः श्रोणिबस्तिमेढ़ोरुगोचरः।

शुक्रार्तवशकृन्मूत्रगर्भनिष्क्रमणक्रियः॥९॥

अपानवायु का वर्णन–अपानवायु प्रधानरूप से अपान (गुद) प्रदेश में रहता है। सामान्य रूप से कमर, बस्ति (मूत्राशय एवं मूत्रवाही स्रोतों), मेहन ( मूत्रमार्ग ) तथा ऊरुओं में पाया जाता है और यही शुक्र, आर्तव, मल, मूत्र, गर्भाशय से गर्भ को समय पर बाहर निकालना भी इसी का कार्य है।।९।।

पित्तं पञ्चात्मकं-

पित्त के पाँच भेद—पित्त के पाँच भेद इस प्रकार हैं-१. पाचक, २. रंजक, ३. साधक, ४. आलोचक तथा ५. भ्राजक।

-तत्र पक्वामाशयमध्यगम्।

पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तैजसगुणोदयात्॥१०॥

त्यक्तद्रवत्वं पाकादिकर्मणाऽनलशब्दितम् ।

पचत्यन्नं विभजते सारकिट्टौ पृथक् तथा॥११॥

तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम्।

करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम्॥१२॥

पाचक पित्त का वर्णन—उक्त पाँच पित्तों में जो पित्त पक्वाशय तथा आमाशय के मध्यभाग ( क्षुद्रान्त्र ) में गतिशील होता है और जो पञ्चमहाभूतात्मक होने पर भी तैजस् (आग्नेय) गुण की प्रधानता के कारण जिसने अपना द्रव स्वरूप छोड़ कर कठिन (अग्नि ) रूप धारण कर लिया है और पाचन आदि कर्मों को करने के कारण जो अग्नि संज्ञा को धारण कर लिया है। जो खाये हुए आहार को पचाता है तथा सार (रस) एवं किट्ट (मल-मूत्र ) को विभाजित करता है। वहाँ रहकर रञ्जक आदि पित्तों को जो शक्ति प्रदान करके उनके ऊपर कृपा करता है, उसे 'पाचक पित्त' कहते हैं।॥१०-१२ ।।

आमाशयाश्रयं पित्तं रञ्जकं रसरञ्जनात्।

रञ्जक पित्त का वर्णन—जो पित्त आमाशय में रहता है, वह रस को रंग देने के कारण रञ्जक पित्त कहा जाता है।

वक्तव्य—सुश्रुत के अनुसार—'स खलु आप्यो रसो यकृत्प्लीहानौ प्राप्य रागमुपैति' । (सु.सू. १४।४) अर्थात् शरीर का पोषक रसधातु ही यकृत्-प्लीहा में पहुँचकर लालिमा को प्राप्त हो जाता है। और भी देखें—'यत्तु यकृत्प्लीह्रोः पित्तं तस्मिन् रजकोऽग्निरिति संज्ञा'। (सु.सू. २१।१०) अर्थात् जो पित्त यकृत्-प्लीहा में रहता है, उसका नाम 'रञ्जक पित्त' है। इस दृष्टि से महर्षि वाग्भट का यह पाठ 'आमाशयाश्रयं पित्तं रञ्जकं' समुचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ वाग्भट का उक्त कथन आधुनिक विचारों से प्रभावित है, ऐसा लगता है। देखें—यह आमाशयाश्रय पित्त ‘हाइड्रोक्लोरिक अम्ल' नामक वह आमाशयिक रस है जो पित्त की भाँति खाये हुए आहार को पचाने में सहायक होता है और उसके मिश्रण से यकृत्-प्लीहा में पहुँचने पर वही रस राग को पाकर रक्त का रूप धारण कर लेता है। यही चरितार्थता है वाग्भट के उक्त वचनों की।

बुद्धिमेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थसाधनात् ॥१३॥

साधकं हृद्गतं पित्तं-

साधक पित्त का वर्णन—जो पित्त हृदय में रहता है, उसे 'साधक पित्त' कहते हैं। यह पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान ( अहंकार ) आदि द्वारा इच्छित पदार्थों की सिद्धि करता है।।१३।।

-रूपालोचनतः स्मृतम्।

दृक्स्थमालोचकं-

आलोचक पित्त का वर्णन—जो पित्त दृष्टिमण्डल में रहता है, उसे आलोचक पित्त कहते हैं। यह पित्त रूप (स्वरूप, आकार या वर्ण) को देखने में उपयोगी ( सहायक) होता है।

-त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात्त्वचः॥१४॥

भ्राजक पित्त का वर्णन—जो पित्त सबसे बाहरी अतएव प्रथम (अवभासिनी) त्वचा में रहता है वह त्वचा को कान्तियुक्त करता है, इसीलिए इसे 'भ्राजक पित्त' कहते हैं।।१४।।

वक्तव्य-त्वचागत द्रव में जो पीलापन दिखलायी देता है, यही भ्राजक पित्त है। इसी से त्वचा में चमकीलापन दिखलायी देता है।

श्लेष्मा तु पञ्चधा-

कफ का वर्णन–शरीर में कफ भी पाँच प्रकार का होता है—१.अवलम्बक, २. क्लेदक, ३. बोधक, ४. तर्पक तथा ५. श्लेषक–ये उसके नाम हैं।

-उरस्थः स त्रिकस्य स्ववीर्यतः।

हृदयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बुकर्मणा ॥ १५ ॥

कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् ।

अतोऽबलम्बकः श्लेष्मा-

अवलम्बक कफ का वर्णन—जो कफ उर:प्रदेश में रहता है वह अपनी शक्ति से त्रिकास्थि का तथा आहार से हृदय का अवलम्बन (सहारा ) करता है और वहीं (हृदय में ) रहकर जलकर्म द्वारा आमाशय आदि दूसरे कफस्थानों की भी सहायता ( अवलम्बन ) करता है, अतएव इसे 'अवलम्बक' कहा जाता है ।। १५ ।।

वक्तव्य-‘पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुषः'। (सु.सू. १।२२ ) के अनुसार शरीर में स्थित जल तत्त्व 'कफ' की संज्ञा है। इसी को श्लेष्मा भी कहते हैं। देखें—सु.सू. २१।१४। इस प्रकार ये वात-पित्त-कफ क्रमशः यहाँ वायु, अग्नि एवं जल तत्त्वों के प्रतिनिधि हैं; इन्हीं से शरीर की उत्पत्ति होती है। देखें—'वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भव हेतवः'। (सु.सू. २१।३) ध्यान रहे, जलतत्त्व में कुछ अंश पृथिवी तत्त्व का भी होता है, अतएव इसमें स्थिरता तथा गुरुता बनी रहती है।

-यस्त्वामाशयसंस्थितः॥१६॥

क्लेदकः सोऽन्नसङ्घातक्लेदनात्-

क्लेदक कफ का वर्णन—जो कफ आमाशय में रहकर अपना कार्य करता है वह अन्न (आहार-समूह) को गीला करता है, अतः इसे 'क्लेदक' कहते हैं।॥ १६ ॥

-रसबोधनात् । बोधको रसनास्थायी-

बोधक कफ का वर्णन—जो कफ रसना (जीभ ) में रहता है वह वहाँ रहकर मधुर आदि रसों का बोध कराता है, अतएव उसे 'बोधक' कहते हैं।

-शिरःसंस्थोऽक्षतर्पणात् ॥१७॥

तर्पकः-

तर्पक कफ का वर्णन—जो कफ सिर (मस्तिष्क ) में रहता है वह सभी ज्ञानेन्द्रियों का तर्पण करता है अर्थात् इन्द्रियों को अपने सहयोग से तृप्त करता है, अतएव इसे 'तर्पक' कहते हैं। १७ ।।

–सन्धिसंश्लेषाच्छ्लेषकः सन्धिषु स्थितः।

श्लेषक कफ का वर्णन—जो कफ शरीर के सन्धिस्थलों में रहता है वह सन्धियों को सटाता है, अतः उसे 'श्लेषक' कहते हैं।

वक्तव्य-यहाँ एक-एक वात, पित्त, कफ के पाँच-पाँच नाम रखकर जो उनका परिचय दिया गया है, वह उनके कार्यक्षेत्रों के नाम हैं। जैसे एक ही व्यक्ति सम्बन्ध-विशेष से पिता, चाचा, मामा, भाई आदि कहा जाता है। ऐसे ही कार्यभेद से उसके भिन्न-भिन्न नाम हो जाते हैं, वैसी ही उक्त संज्ञाएँ वात

आदि दोषों की भी निर्धारित की गयी हैं।

इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनाम् ॥१८॥

व्यापिनामपि जानीयात्कर्माणि च पृथक्पृथक् ।

उपसंहार—यहाँ तक अविकृत अर्थात् प्रकृतिस्थ वात, पित्त तथा कफ नामक दोषों और उनके पाँच- पाँच भेदों के प्रमुख स्थानों एवं उनके कार्यों का वर्णन कर दिया गया है। यद्यपि उक्त वात आदि दोष सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं, फिर भी उनके उक्त कर्मों के कारण उनके मानवशरीर में भिन्न-भिन्न स्थानों को समझ लेना चाहिए।। १८ ।।

उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् ॥१९॥

शीतेन कोपमुष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः।

वात के चय, कोप, शम का वर्णन-उष्णवीर्य से युक्त रूक्ष आदि गुण वातदोष का संचय करते हैं, शीतवीर्य से युक्त रूक्ष आदि गुण वातदोष को प्रकुपित करते हैं और उष्णवीर्य से युक्त स्निग्ध आदि गुण वातदोष का शमन करते हैं।।१९।।

वक्तव्य–रूक्ष आदि गुण रूक्ष, शीत, खर, सूक्ष्म, चल तथा विशद इन गुणों वाले पदार्थों का सेवन करने से वातदोष की वृद्धि होती है, क्योंकि वृद्धिः समानैः सर्वेषाम्' अथवा 'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्' आदि अनेक प्रमाण हैं। यह वृद्धि संचय तथा प्रकोप रूप से दो प्रकार की होती है। ध्यान दें यदि रूक्ष आदि (उपर्युक्त ) गुणों वाले द्रव्यों का सेवन उष्णवीर्य वाले द्रव्यों के साथ किया जायेगा तो उसका संचय तो होगा किन्तु प्रकोप नहीं होगा, इसका ध्यान सर्वत्र रखें।

शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तस्य कुर्वते॥२०॥

उष्णेन कोपं, मन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः।

पित्त के चय, कोप, प्रशम का वर्णन—शीतवीर्य से युक्त तीक्ष्ण आदि गुण वाले पदार्थ पित्तदोष का संचय करते हैं, उष्णवीर्य से युक्त तीक्ष्ण आदि गुण वाले पदार्थ पित्तदोष को प्रकुपित करते हैं और शीतवीर्य से गुण वाले पदार्थ पित्तदोष का शमन करते हैं।।२०।।

वक्तव्य-तीक्ष्ण आदि गुण-तीक्ष्ण, स्निग्ध, उष्ण, लघु, विस्र, सर तथा द्रव गुण वाले अम्ल, लवण तथा कटु रस वाले। उक्त गुणों वाले पदार्थों का सेवन यदि शीतवीर्य पदार्थों के साथ किया जाता है, तो पित्त का संचय होता है, किन्तु शीतवीर्य पदार्थों के कारण पित्त का प्रकोप नहीं होने पाता।

शीतेन युक्ताः स्निग्धाद्याः कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् ॥२१॥

उष्णेन कोपं, तेनैव गुणा रूक्षादयः शमम्।

कफ के चय, कोप, प्रशम का वर्णन—शीतवीर्य से युक्त स्निग्ध आदि गुणवाले पदार्थ कफदोष का संचय करते हैं। उष्णवीर्य से युक्त स्निग्ध आदि गुण वाले पदार्थ कफदोष का प्रकोप करते हैं और उष्णवीर्य से युक्त रूक्ष आदि गुण वाले पदार्थ कफदोष का शमन करते हैं ।। २१ ।।

-स्निग्ध आदि गुण-स्निग्ध, शीत, गुरु, मन्द, श्लक्ष्ण, मृत्स्न, स्थिर, मृदु, मधुर तथा पिच्छिल गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से कफदोष का संचय तो होता है, किन्तु उसका प्रकोप नहीं होता, क्योंकि शीतवीर्य द्रव्यों के प्रभाव से कफदोष जमा रहता है और इसके विपरीत उष्णवीर्य वाले पदार्थों का सेवन करने से कफदोष पिघल कर कुपित हो जाता है।

चयो वृद्धिः स्वधाम्न्येव प्रद्वेषो वृद्धिहेतुषु॥२२॥

युक्त मन्द आदि

वक्तव्य-विपरीतगुणेच्छा च-

दोषों के चय का वर्णन—इसके पहले इसी अध्याय में वात आदि दोषों के स्थानों का वर्णन किया जा चुका है। जब वात आदि दोषों की वृद्धि अपने ही स्थानों में होती है, उसे आयुर्वेदीय परिभाषा के अनुसार चय या संचय कहा जाता है। इस स्थिति में जिन कारणों से उक्त दोषों की वृद्धि हुई है, उन कारणों के प्रति विशेष करके द्वेष हो जाता है और उक्त कारणों के विपरीत कारणों (आहार-विहारों) के प्रति इच्छा अर्थात् उनके सेवन करने के प्रति रुचि बलवती होती है।। २२ ।।

-कोपस्तून्मार्गगामिता।

लिङ्गानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः ॥२३॥

स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः।

दोषों के प्रकोप का वर्णन—वात आदि दोषों का जो उन्मार्ग ( विलोम ) गमन होता है, उसे 'कोप' या 'प्रकोप' कहते हैं। दोषों का प्रकोप होने पर उन-उन के लक्षण दिखलायी देते हैं। मनुष्य को अस्वस्थता का अनुभव होने लगता है, फिर रोग-विशेष की उत्पत्ति हो जाती है और जब वात आदि दोष अपने-अपने स्थान में रहते हैं तब रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। इसी को समता ( साम्यावस्था) अथवा 'शम' कहते हैं।॥२३॥

चयप्रकोपप्रशमा वायोर्णीष्मादिषु त्रिषु ।। २४ ।।

वर्षादिषु तु पित्तस्य, श्लेष्मणः शिशिरादिषु ।

चय, कोप, प्रशम का वर्णन-अब कालस्वभाव के अनुसार वात आदि दोषों के चय, प्रकोप और प्रशम का परिचय दिया जा रहा है—ग्रीष्म ऋतु में वातदोष का चय, वर्षा ऋतु में प्रकोप और शरद् ऋतु में प्रशम होता है। वर्षा ऋतु में पित्तदोष का चय, शरद् ऋतु में प्रकोप तथा हेमन्त ऋतु में प्रशम होता है। शिशिर ऋतु में कफदोष का चय, वसन्त ऋतु में प्रकोप एवं ग्रीष्म ऋतु में प्रशम होता है।। २४।।

चीयते लघुरूक्षाभिरोषधीभिः समीरणः ॥२५॥

तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्यौष्ण्यान्न कुप्यति।

अद्विरम्लविपाकाभिरोषधीभिश्च तादृशम् ॥२६॥

पित्तं याति चयं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः।

चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफः॥

तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति ।

चय आदि का विशेष वर्णन—ग्रीष्म ऋतु में लघु एवं रूक्ष गुणों वाली औषधियों के सेवन करने से लघु तथा रूक्ष गुण-प्रधान शरीर में लघु एवं रूक्ष गुण वाले वातदोष का संचय तो हो जाता है, परन्तु ग्रीष्म ऋतु की उष्णता के कारण वह वातदोष प्रकुपित नहीं होता। वर्षा ऋतु में जल तथा औषधियों का विपाक अम्ल होता है, अतः अम्लविपाक वाले पित्त का संचय हो जाता है, किन्तु वर्षा काल की शीतता के कारण वह कुपित नहीं होता। हेमन्त ऋतु में स्निग्ध एवं शीतल जल तथा औषधियों से स्निग्ध तथा शीत गुण वाले कफ का संचय तो हो जाता है, किन्तु काल एवं शरीर के समान गुण वाला होने पर भी जमा हुआ कफदोष प्रकुपित नहीं हो पाता ।। २५-२७ ।।

-इस प्रसंग में ओषधीभिः' पद का प्रयोग ‘आहार' के अर्थ में हुआ है। आप देखें—'नानौषधि- भूतं जगति किञ्चिद् विद्यते' इस सूक्ति से सम्पूर्ण द्रव्य या पदार्थ औषधि हैं। यहाँ सुश्रुत की निम्न सूक्ति का भी अवश्य स्मरण कर लेना चाहिए—'सञ्चयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम्। व्यक्तिं भेदं च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद् भिषक् ।। (सु.सू. २११३६ ) अर्थात् जो दोषों के संचय, प्रकोप तथा प्रसर काल को, स्थानसंश्रय को तथा रोगव्यक्ति के भेदों ( पूर्वरूप, रूप ) को जानता है, वास्तव में वही चिकित्सक है।

इति कालस्वभावोऽयमाहारादिवशात् पुनः॥ २८॥

चयादीन् यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वा न तु ।

वक्तव्य-कालस्वभाव का वर्णन—यह सब काल (ऋतु) का स्वभाव है अथवा उसका प्रभाव है और यह आहार-विहार के प्रभाव से तत्काल या असमय में भी वात आदि दोषों का चय (संचय), प्रकोप अथवा प्रशम हो जाता है और कभी उक्त कालों में वात आदि दोषों का चय, कोप, प्रशम नहीं भी होता।। २८ ।।

वक्तव्य—इन विषयों का विस्तृत वर्णन—सु.सू. ६ सम्पूर्ण में देखें।

व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् ॥२९॥

निवर्तते तु कुपितो मलोऽल्पाल्पं जलौघवत्।

दोषों की व्याप्ति एवं निवृत्ति—कुपित हुआ दोष पैरों से लेकर चोटी तक अर्थात् सम्पूर्ण शरीर में सहसा (एकाएक ) फैल जाता है, परन्तु जब वह शान्त होता है तो धीरे-धीरे पानी के बहाव की भाँति । वास्तव में यह स्थिति वातज विकारों की ही होती है, अन्य की नहीं।।२९।।

नानारूपैरसङ्खयेयैर्विकारैः कुपिता मलाः॥३०॥

तापयन्ति तनुं तस्मात्तद्धत्वाकृतिसाधनम्।

शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते॥३१॥

निदान, रूप, चिकित्सा वर्णन अपने प्रकोपक कारणों से कुपित हुए अनेक लक्षणों वाले वात आदि दोष अनगिनत रोगों द्वारा शरीर को पीड़ित कर देते हैं, अतएव प्रत्येक रोग के निदान, आकृति (पूर्वरूप तथा रूप) तथा साधन (चिकित्सा) का वर्णन यहाँ (सूत्रस्थान में) नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ उनका सामान्य वर्णन कर दिया गया है।। ३०-३१ ।।

दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम्।

यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहः॥३२॥

छायामत्येति नात्मीयां यथा वा कृत्स्नमप्यदः ।

विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान्नातिवर्तते ॥३३॥

तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्तमपि सर्वदा। विकारजातं त्रीन्दोषान्-

रोगों की उत्पत्ति के कारण सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति के एक मात्र कारण वात आदि दोष ही हैं। जैसे—पक्षी दिनभर चारों ओर उड़ता हुआ भी अपनी छाया का अतिक्रमण नहीं कर पाता, अथवा (दूसरा उदाहरण देते हैं-) यह विकार-समूह अनेक प्रकार का होता हुआ भी सत्त्व, रजस् और तमस् इन तीनों गुणों का अतिक्रमण नहीं कर पाता; उसी प्रकार शरीर में स्थित वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा पुरीष आदि मलों की विषमता से उत्पन्न यह विकार (रोग) समूह वात आदि दोषों का भी अतिक्रमण नहीं कर सकता ।। ३२-३३ ।।

-तेषां कोपे तु कारणम्॥३४॥

अर्थैरसात्म्यैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम्।

हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा॥३५॥

वक्तव्य—महर्षि सुश्रुत ने इस सम्पूर्ण विषय को इस प्रकार कहा है—'सर्वेषां 'व्याधिरिति'। (सु.सू. २४१४) अर्थात् सब रोगों के मूल कारण वात, पित्त, कफ ही हैं। क्योंकि सभी रोगों में वात आदि दोषों के लक्षण दिखलायी देते हैं तथा तदनुसार चिकित्सा करने से लाभ होता है। शास्त्र भी इस बात का समर्थन करता है। जिस प्रकार महत् आदि २४ तत्त्व जगत् रूप में स्थित होते हुए भी सत्त्व, रजस्, तमस् तत्त्वों से अलग नहीं होते, वैसे ही रोगों की भी स्थिति है। दोषों द्वारा रसादि धातुओं के दूषित होने से रस आदि की दूष्य संज्ञा हो जाती है। दोषज रोगों में यह रसज तथा यह रक्तज रोग है, इस प्रकार का व्यवहार होता ही है।

हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगः स्वेन नैव वा ।

अतियोगोऽतिसंसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् ॥३६॥

अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च ।

यदक्ष्णा वीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगः स दारुणः॥३७॥

एवमत्युच्चपूत्यादीनिन्द्रियार्थान् यथायथम्। विद्यात्-

हीनयोग आदि का वर्णन-चक्षु (नेत्र ) आदि इन्द्रियों का अपने रूप आदि विषयों के साथ थोड़ा संयोग अथवा संयोग का अभाव हीनयोग' कहा जाता है, अधिक योग को ‘अतियोग' कहते हैं। चक्षुरिन्द्रिय द्वारा जो अतिसूक्ष्म, अधिक चमकीला, अतिभयानक, अतिसमीपस्थ, अतिदूरस्थ, अतिअप्रिय या अधिक विकार युक्त जो रूप देखा जाता है, वह चक्षुरिन्द्रिय का मिथ्यायोग कहा जाता है। यह अत्यन्त हानिकारक होता है। इसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के भी अतियोग, हीनयोग, मिथ्यायोग की कल्पना कर लेनी चाहिए।। ३६-३७॥

-कालस्तु शीतोष्णवर्षाभेदात् त्रिधा मतः॥३८॥

स हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः।

मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः॥ ३९ ॥

काल का वर्णन—काल तीन प्रकार का होता है—१. शीतकाल, २. उष्णकाल तथा ३. वर्षाकाल। जिस काल में उस ऋतु के थोड़े लक्षण दिखलायी पड़ते हैं, वह उस काल का हीनयोग है, जिसमें उस काल के अधिक लक्षण होते हैं, वह उस काल का अतियोग है और जिसमें उस काल के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षण होते हैं, वह उस काल का 'मिथ्यायोग' है।। ३८-३९ ।।

कायवाचित्तभेदेन कर्मापि विभजेत् त्रिधा ।

कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्ति_नसंज्ञकः॥४०॥

अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु, वेगोदीरणधारणम्।

विषमाङ्गक्रियारम्भपतनस्खलनादिकम् ॥४१॥

भाषणं सामिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च।

कर्म प्राणातिपातादि दशधा यच्च निन्दितम् ॥४२॥

मिथ्यायोगः समस्तोऽसाविह वाऽमुत्र वा कृतम् ।

कर्म का वर्णन-कर्म तीन प्रकार का होता है—१. कायकर्म, २. वाक्कर्म तथा ३. चित्तकर्म । कायकर्म आदि की स्वल्प वृत्ति का नाम 'हीनयोग', उसकी अत्यधिक प्रवृत्ति का नाम 'अतियोग' एवं पुरीष आदि के वेगों को प्रेरित करना अथवा इनके वेगों को रोकना, हाथ-पैर आदि अंगों से विषम कर्म या कर्मों को करना, गिरना, फिसल जाना आदि कायकर्मों का मिथ्यायोग कहा गया है। आधा आहार निगला जा रहा हो, उस समय का बोलना वाक्कर्म का 'मिथ्यायोग' है। राग, द्वेष, भय तथा शोक आदि भाव 'चित्तकर्म' के 'मिथ्यायोग' हैं। प्राणातिपात (आत्महत्या) आदि कर्म, जिनका वर्णन अ.हृ.सू. २।२२ में किया गया है, वे सब इस लोक अथवा उस लोक में किया गया काय, वाक् तथा चित्त के कर्मों का मिथ्यायोग है।। ४०-४२ ।।

वक्तव्य—इस विषय की चर्चा च.सू. ११, च.नि.१, च.शा. १।९८ में द्रष्टव्य है।

निदानमेतद्दोषाणां, कुपितास्तेन नैकधा॥४३॥

कुर्वन्ति विविधान् व्याधीन् शाखाकोष्ठास्थिसन्धिषु ।

उपसंहार एवं रोगमार्ग—यह वात आदि दोषों के हीनयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोग का निदान कह दिया गया है। ये वात आदि दोष कुपित हो जाने पर अनेक प्रकार के शाखागत, कोष्ठगत तथा अस्थिसन्धिगत रोगों को उत्पन्न कर देते हैं।। ४३ ।।

वक्तव्य-'शाखाकोष्ठास्थिसन्धिषु'—इनको महर्षि पुनर्वसु ने रोगमार्ग कहा है। देखें-'त्रयो रोग- मार्गा'मार्ग आभ्यन्तरः'। (च.सू. ११।४८ ) अर्थात् ये तीन रोगमार्ग हैं, जिनसे विविध प्रकार के रोगों का शरीर के भीतर प्रवेश होता है। इस प्रकरण में रक्त आदि धातुओं तथा त्वचा को भी शाखा संज्ञा प्रदान की गयी है।

शाखा रक्तादयस्त्वक् च बाह्यरोगायनं हि तत् ॥४४॥

तदाश्रया मषव्यङ्गगण्डालज्यर्बुदादयः। बहिर्भागाश्च दुर्नामगुल्मशोफादयो गदाः॥४५॥

बाहरी रोगमार्ग—इस प्रसंग में रक्त आदि धातुओं तथा त्वचा का नाम भी 'शाखा' है, यह बाह्य रोगमार्ग है। इस रोगमार्ग में आश्रित मष (मषक, मस्से, तिल आदि), व्यंग (झाँई), गण्ड (घेघा), अलजी, अर्बुद आदि रोग और शरीर के बाह्यमार्ग में अर्श, गुल्म, व्रण तथा शोथ आदि भी होते हैं।। ४४-४५ ।।

अन्तःकोष्ठो महास्रोत आमपक्वाशयाश्रयः।

तत्स्थानाः च्छर्यतीसारकासश्वासोदरज्वराः॥

अन्तर्भागं च शोफार्शोगुल्मवीसर्पविद्रधिः।

आभ्यन्तर रोगमार्ग—आभ्यन्तर (भीतरी ) रोगमार्ग के पर्यायवाचक शब्द इस प्रकार हैं—अन्तः, कोष्ठ, महास्रोतस्, आमाशय तथा पक्वाशय ( इन दोनों के बीच में स्थित क्षुद्रान्त्र भी )। ये छर्दि ( वमन ), अतिसार, कास, श्वास, उदररोग तथा ज्वर आदि रोगों की उत्पत्ति के स्थान हैं। भीतरी शोथ, अर्श, गुल्म, विसर्प और विद्रधि का भी स्थान है। इसे आभ्यन्तर रोगमार्ग कहते हैं।॥ ४६॥

शिरोहृदयबस्त्यादिमर्माण्यस्थ्नां च सन्धयः॥४७॥

तन्निबद्धाः शिरास्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः।

रोगमार्गः स्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षवधार्दिताः ॥४८॥

मूर्धादिरोगाः सन्ध्यस्थित्रिकशूलग्रहादयः।

मध्यम रोगमार्ग—सिर, हृदय, बस्ति आदि मर्म और अस्थियों की सन्धियाँ एवं इनसे सम्बन्धित सिरा, स्नायु और कण्डराएँ आदि ये सभी ‘मध्यम रोगमार्ग' हैं। इनमें होने वाले रोग राजयक्ष्मा, पक्षाघात, अर्दित ( मुखप्रदेश का लकवा) आदि वातविकार, शिरोरोग, हृदयरोग आदि, सन्धिशूल, अस्थिशूल, त्रिकशूल तथा ग्रह ( जकड़न ) आदि रोग हैं।। ४७-४८ ॥

संसव्यासव्यधस्वापसादरुक्तोदभेदनम् ॥४९॥

सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोचवर्तहर्षणतर्षणम् कम्पपारुष्यसौषिर्यशोषस्पन्दनवेष्टनम्।। ५०॥

स्तम्भः कषायरसता वर्णः श्यावोऽरुणोऽपि वा। कर्माणि वायोः--

वातदोष के कर्म–संस (शरीर के किसी अंग का अपने स्थान से खिसक जाना), व्यास (फैल जाना), व्यध ( बिंधने की जैसी पीड़ा का होना), स्वाप (अंग-विशेष का सुन्न हो जाना), साद ( अवसाद), रुक् (पीड़ा), तोद (सुई चुभने की-सी पीड़ा), भेदन (फटने की-सी पीड़ा), संग ( रुकावट), अंगों का टूटना या टूटने की-सी पीड़ा का होना, संकोच (सिकुड़ जाना), वर्त (घूमना या ऐंठना—आवर्त, परिवर्त, विवर्त आदि इसी के रूप हैं), हर्षण ( रोमांच ), तर्षण ( तृषा या प्यास का लगना), कम्प ( कँपकँपी), पारुष्य (खुरदरापन ), सौषिर्य ( खोखलापन ), शोष ( सूखना), स्पन्दन ( फड़कना ), वेष्टन (लपेटना), स्तम्भ ( जकड़ जाना), मुख में कसैलेपन का अनुभव होना और उस स्थान का वर्ण श्याव ( काला) या अरुण वर्ण का हो जाना—ये सभी वातदोष के कर्म हैं।। ४९-५० ।।

—पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः॥५१॥

स्वेदः क्लेदः सुतिः कोथः सदनं मूर्छनं मदः ।

कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः॥५२॥

पित्तदोष के कर्म–दाह, लालिमा, उष्णता का अनुभव, पकना या पकाना, स्वेद ( पसीना), क्लेद ( सड़न ), स्राव, कोथ (दुर्गन्धित सड़न ), सदन (अवसाद ), मूर्छा, मद (नशा की स्थिति ), मुख में कटु तथा अम्ल रस का अनुभव होना तथा पित्तदोष से युक्त स्थान का वर्ण पाण्डु तथा अरुण से रहित अतएव अन्य वर्णों वाला होना ये लक्षण होते हैं।। ५१-५२ ।।

श्लेष्मणः स्नेहकाठिन्यकण्डूशीतत्वगौरवम् ।

बन्धोपलेपस्तैमित्यशोफापक्त्यतिनिद्रताः॥५३॥

वर्णः श्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता ।

कफदोष के कर्म—स्निग्धता (चिकनापन ), कठोरता, खुजली का होना, हाथ-पैरों में शीत का अनुभव होना, भारीपन, बन्ध ( स्रोतों में रुकावट), उपलेप (जीभ के ऊपर मैल की पर्त का जमनः), चिपचिपाहट, सूजन, पाक का न होना, नींद का अधिक आना ( यही कारण है कि कफप्रकृति के प्राणी अधिक सोते हैं; जैसे—भैंस ), वर्ण सफेद, रस मधुर एवं नमकीन और किसी भी कार्य को देर से करना॥५३ ।।

इत्यशेषामयव्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम्॥५४॥

दर्शनाद्यैरवहितस्तत्सम्यगुपलक्षयेत्।

व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्नार्तान् प्रतिक्षणम् ॥५५॥

दोषलक्षण निर्वचन का हेतु—यहाँ तक वात-पित्त-कफदोषों के लक्षण कहे गये हैं, जो उन-उन के सभी रोगों में पाये जाते हैं। शास्त्रनिर्देशानुसार रोगों की अवस्था के विभागों (भेदों) को जानने वाला चिकित्सक प्रतिक्षण देखता हुआ सावधान होकर उक्त दोषों का परीक्षण—दर्शन, स्पर्शन आदि विधियों से रोगी के शरीर में करे॥५४-५५ ।।

अभ्यासात्प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी ।

रत्नादिसदसज्ज्ञानं न शास्त्रादेव जायते॥५६॥

चिकित्सा में अभ्यास का महत्त्व—चिकित्साविधि को तथा वात आदि दोषों के लक्षणों को बार-बार ध्यानपूर्वक देखने से चिकित्सा में सफलता दिलाने वाली दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। इसी दृष्टि से कर्म (चिकित्सा) में सिद्धि मिलती है। यह वह दृष्टि है जिससे जौहरी देखते ही पहचान लेता है कि यह रत्न ठीक है या दोषयुक्त। यह ज्ञान केवल शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त नहीं होता।। ५६ ।।

वक्तव्य-शास्त्रकार का यह पारम्परिक निर्देश चिकित्सक होने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है। महर्षि सुश्रुत का भी यही मत है—'अधिगत 'प्रवेष्टव्या'। (सु.सू. १०।३) अर्थात् बार-बार शास्त्रों तथा चिकित्सा-कर्मों का अभ्यास करने के बाद ही चिकित्सक को विशिखा (कर्मभूमि ) में प्रवेश करना चाहिए। और भी देखें—'उभयज्ञो हि भिषग् राजार्हो भवति'। (सु.सू. ३।४७) तथा 'यस्तूभयज्ञो मतिमान् स समर्थोऽर्थसाधने। आहवे कर्म निर्वोढुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा' ॥ (सु.सू. ३१५३) दोनों ही उद्धरणों के अर्थ स्पष्ट हैं। ये सभी लक्षण सुयोग्य चिकित्सक के हैं।

दृष्टापचारजः कश्चित्कश्चित्पूर्वापराधजः।

तत्सङ्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः॥५७ ॥

रोगों के तीन भेद-रोगों के भेदों की चर्चा प्रस्तुत है—१. जो देखकर मिथ्या आहार-विहार के सेवन करने से होता है, वह प्रथम, २. जो पूर्वजन्म के अपराधों से होता है, वह दूसरा और ३. जो उक्त दोनों कारणों के संयोग से होता है, वह तीसरा भेद है।। ५७॥

यथानिदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना।

महारम्भोऽल्पके हेतावातङ्को दोषकर्मजः॥५८॥

रोगों का परिचय-प्रथम प्रकार के रोग को ‘दोषोत्थ' (वात आदि दोषों से उत्पन्न ) कहते हैं। यह रोग अपने निदान के अनुसार होता है। दूसरे प्रकार का रोग ‘कर्मज' होता है। इसमें दोषज रोग की भाँति कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं होता। तीसरे प्रकार के रोग का नाम है—'कर्मदोषज'। यह रोग थोड़ा-सा भी कारण होने पर बहुत कष्टदायक होता है।। ५८ ।।

विपक्षशीलनात्पूर्वः कर्मजः कर्मसङ्ख्यात्।

गच्छत्युभयजन्मा तु दोषकर्मक्षयात्क्षयम् ॥५९ ॥

त्रिविध रोग-चिकित्सा–प्रथम ‘दोषोत्थ रोग' विपक्षशीलन से अर्थात् जिन आहार-विहारों का सेवन करने से रोग की उत्पत्ति हुई हो, उनके विपरीत पदार्थों का सेवन करने से तथा तदनुरूप चिकित्सा करने से शान्त हो जाता है। दूसरा ‘कर्मज रोग' कर्मों के क्षीण हो जाने पर शान्त हो जाता है और तीसरा 'कर्मदोषज रोग' दोष तथा कर्म का क्षय होने पर शान्त हो जाता है।। ५९ ।।

वक्तव्य-शास्त्रानुकूल विधिवत् चिकित्सा करने से भी जो रोगी रोगमुक्त न हो रहा हो, उस समय उक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए और रोगी के परिजनों को भी समझाना चाहिए कि इसके ठीक न होने में यह प्रधान कारण है।

द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद्व्याधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधा ।

रोगों के दो भेद—स्वतन्त्र तथा परतन्त्र भेद से रोग पुनः दो प्रकार के होते हैं। इनमें परतन्त्र रोग भी दो प्रकार के होते हैं।

पूर्वजाः पूर्वरूपाख्या, जाताः पश्चादुपद्रवाः॥६०॥

रोगभेदों के नाम-परतन्त्र रोग के दो भेद- १. पूर्वज और २. पश्चात्जात। पूर्वरूपों को ही पूर्वज रोग कहते हैं और जो रोग के अन्त में उत्पन्न होते हैं, उन्हें 'उपद्रव' (पश्चात्जात ) नाम से कहा जाता है।। ६०॥

यथास्वजन्मोपशयाः स्वतन्त्राः स्पष्टलक्षणाः।

स्वतन्त्र रोग—स्वतन्त्र रोग वे हैं, जो अपने-अपने निदानोक्त कारणों से पैदा होते हैं और तदनुकूल चिकित्सा करने पर शान्त हो जाते हैं। इस प्रकार के रोगों के लक्षण भी स्पष्ट होते हैं।

विपरीतास्ततोऽन्ये तु-

परतन्त्र रोग-परतन्त्र रोग स्वतन्त्र कहे जाने वाले रोगों से विपरीत होते हैं।

-विद्यादेवं मलानपि ॥६१॥

मलों का विचार—इसी प्रकार प्रत्येक रोग में विकारों को पैदा करने वाले मलों ( दोषों) को भी समझ लेना चाहिए।। ६१ ।।

ताल्लक्षयेदवहितो विकुर्वाणान् प्रतिज्वरम् ।

दोषों का विचार—इसी प्रकार दोषों का भी स्वतन्त्र-परतन्त्र भेद से ‘प्रतिज्वरम्' अर्थात् प्रत्येक रोग में सावधानी से विचार करने का प्रयत्न करना चाहिए।

वक्तव्य-जिसे महर्षि वाग्भट ने स्वतन्त्र तथा परतन्त्र की संज्ञा दे रखी है, उसे भगवान् पुनर्वसु ने च.वि. ६।११ में अनुबन्ध्य (प्रधान ) तथा परतन्त्र रोग को अनुबन्ध (अप्रधान ) कहा है। देखा जाता है कि कहीं कोई दोष प्रधान होता है और दूसरा अप्रधान। यह रोग की प्रकृति के अनुसार सर्वत्र होता रहता है। यथा-'न रोगोऽप्येकदोषजः'।

तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोऽशाम्यतस्तथा।। ६२॥

पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवम्।

चिकित्सा-सूत्र—इनमें प्रधान दोष अथवा प्रधान रोग की शान्ति हो जाने पर अप्रधान (गौण) की शान्ति स्वयं ही हो जाती है। यदि किसी कारण दोष या रोग की शान्ति न हुई हो तो उसकी शीघ्र चिकित्सा करे अथवा कोई बलवान् उपद्रव (रोगोत्तरकालीन रोग) की भी चिकित्सा करे।। ६२ ।।

व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडाकरतरो हि सः॥६३॥

उपद्रवचिकित्सा-निर्देश-प्रधान रोग के अन्त में जो रोग उत्पन्न होता है, उसे 'उपद्रव' कहते हैं। यह उपद्रव' प्रधान रोग से पीड़ित हुए शरीर वाले रोगी को और भी अधिक पीड़ित कर देता है।। ६३ ।।

वक्तव्य-उपद्रवो एवं उपसर्गों के परिचय के लिए देखें-च.चि. २१।४० तथा सु.सू. ३५।१८।

विकारनामाकुशलो न जिहीयात् कदाचन ।

न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः॥

रोगनामनिर्धारण-विचार–वर्तमान रोग को किस नाम से कहा जाय, इस विषय में अनजान चिकित्सक को लज्जित नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी रोगों का नाम-निर्धारण करना तन्त्रकार के लिए सम्भव नहीं है।। ६४॥

वक्तव्य—ऐसे अवसरों पर त्रिदोष-सिद्धान्त को आधार मानकर चिकित्सा करनी चाहिए।

स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः।

स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् ॥६५॥

दोषों का रोगकर्तृत्व—वही दोष (वात आदि में से कोई एक) निदान (कारण) भेद से तथा शरीर के अलग-अलग अवयवों में आश्रित होकर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है।। ६५ ।।

तस्माद्विकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च ।

बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् ॥६६॥

चिकित्साविधि-निर्देश—इसलिए रोग की प्रकृति (वात आदि मूल कारण ), स्थान-विशेषों तथा विशेष कारणों (आहार-विहार ) आदि को भलीभाँति समझकर तदनुसार शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए।। ६६ ।।

वक्तव्य—यहाँ दिये गये ६४ से ६६ तक के ये तीन पद्य अविकलरूप से च.सू. १८।४४-४६ से लिये गये हैं। इसके आगे ४७वें श्लोक में भगवान् पुनर्वसु ने कहा है—जो चिकित्सक रोग के मूल कारणों को समझकर बुद्धिपूर्वक तथा शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट विधि से चिकित्सा करता है, वह कभी असफल नहीं होता है। वास्तव में इन निर्देशों का स्मरण चिकित्साकाल में अवश्य कर लेना चाहिए। 'विकारनामाऽकुशलो' (ऊपर श्लोक ६४) का युक्तिसंगत समाधान करते हुए भगवान् पुनर्वसु कहते हैं—'तत्र व्याधयोऽपरिसङ्ख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वात्; दोषास्तु खलु परिसङ्ख्यया भवन्ति, अनतिबहुत्वात्' । (च.वि. ६।५) अतएव सभी रोगों का नाम-निर्धारण करना सम्भव नहीं है। अतः दोषानुसार तथा लक्षणानुसार चिकित्सा करने से अवश्य स्वास्थ्यलाभ होता है।

दुष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः।

सत्त्वं सात्म्यं तथाऽऽहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः॥६७॥

सूक्ष्मसूक्ष्माः समीक्ष्यैषां दोषौषधनिरूपणे।

यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित् ॥

दृष्य आदि ज्ञान-निर्देश—जो चिकित्सक रस-रक्त आदि धातुओं तथा मल-मूत्र आदि दूष्यों, अनूप, जांगल आदि देशों और आमाशय, पक्वाशय आदि शरीर सम्बन्धी देशों, रोगबल तथा रोगी का बल, शीत, उष्ण आदि काल, लंघन, वमन, विरेचन तथा रक्तमोक्षण आदि का काल, मन्द, तीक्ष्ण, विषम आदि अनल (अग्नि ) की स्थिति, वात आदि प्रकृति, बाल, यौवन आदि वयस्, सत्त्व (मनस् ), सात्म्य ( अनुकूलता) तथा आहार और अनेक प्रकार की सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अवस्थाओं का समुचित विचार कर दोषों के अनुसार औषध का प्रयोग करता है, वह चिकित्सक कभी भी चिकित्सा-कार्य में चूकता नहीं है।। ६७-६८ ।।

गुर्वल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात्।

दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेत् ॥ ६९ ॥

रोग की गुरुता-लघुता का विचार कभी-कभी रोगी के सत्त्व (मनस् ) तथा शरीर के सबल अथवा निर्बल होने के कारण गुरु अथवा लघु रोग के लक्षण विपरीत ( उलटे-पुलटे) दिखलायी पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को सावधान रहना चाहिए।। ६९ ।।

गुरुं लघुमिति व्याधिं कल्पयंस्तु भिषग्ब्रुवः।

अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते॥७०॥

भिषग्ब्रुव की निन्दा--भिषग्ब्रुव (जो भिषक् न होते हुए भी अपने को भिषक् कहा करता है, वह चिकित्सक ) गुरु रोग को लघु समझकर अर्थात् इसमें अधिक दोष नहीं है, अतः वह चिकित्सा करते समय भूल कर बैठता है।। ७० ।।

वक्तव्य-उक्त ६९ तथा ७० श्लोकों के विषय को समझने के लिए आप च.वि. ७५-७ पद्यों का आशय समझने का प्रयत्न करें। वहाँ यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उक्त प्रकार की भूल मूर्ख चिकित्सक ही कर सकता है, न कि विद्वान् चिकित्सक।

ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितम्।

उदीरयेत्तरां रोगान् संशोधनमयोगतः॥७१॥

शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये।

क्षिणुयान्न मलानेव केवलं वपुरस्यति ॥७२॥

भूल का दुष्परिणाम–उक्त चिकित्सकीय प्रमाद से गुरु ( महान् ) रोग में थोड़ी मात्रा में अथवा अल्पशक्तिशाली दी गयी संशोधन औषधि पूर्णरूप से संशोधन नहीं करा सकती अथवा अल्पमात्रा में संशोधन करने के कारण रोग को और अधिक बढ़ा देती है। इसके विपरीत लघु लक्षणों वाले रोग में अधिक मात्रा में उग्र वीर्य वाली संशोधन (वमन-विरेचनकारक) औषधि का प्रयोग करा देने के कारण उसका अतियोग हो जाता है। इससे न केवल कफ एवं पुरीष आदि मलों का ही क्षय नहीं होता, अपितु ये औषधियाँ रोगी के शरीर को भी क्षीण कर देती हैं।।७१-७२।।

अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा।

तथा युञ्जीत भैषज्यमारोग्याय यथा ध्रुवम् ।।७३ ॥

चिकित्सक का कर्तव्य-अतः चिकित्सा-कर्म में लगे हुए चिकित्सक को चाहिए कि वह पूर्वापर (आगे-पीछे) का भलीभाँति विचार कर औषध (विशेषकर संशोधन औषध ) का प्रयोग उस प्रकार करे, जिससे औषधप्रयोग लाभदायक हो।। ७३ ।।

वक्तव्य—इस विषय पर चरक के विचार इस प्रकार हैं—'ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो नाऽविशति योगिवत् । आतुरस्यान्तरात्मानं न स रोगान् चिकित्सति' ।। (च.वि. ४।१२) अर्थात् जो चिकित्सक अपने शास्त्रीय ज्ञान से प्रज्ज्वलित बुद्धि रूपी दीपक को लेकर योगी की भाँति रोगी के अन्तरात्मा में प्रवेश नहीं कर जाता वह रोगी के रोगों की चिकित्सा नहीं कर सकता। यह सत्य है।

वक्ष्यन्तेऽतःपरं दोषा वृद्धिक्षयविभेदतः।

दोषभेदों का वर्णन—अब इसके आगे वात आदि दोषों के वृद्धि तथा क्षय भेदों का सहारा लेकर वर्णन किया जायेगा।

पृथक् त्रीन् विद्धि-

दोषवृद्धि के तीन भेद-१. वातवृद्ध, २. पित्तवृद्ध तथा ३. कफवृद्ध।

–संसर्गस्त्रिधा, तत्र तु तान्नव ॥७४॥

संसर्ग के तीन भेद-१. वातपित्तवृद्ध, २. वातकफवृद्ध तथा ३. पित्तकफवृद्ध। इस प्रकार संसर्ग के तीन भेद कहे गये हैं। इस संसर्ग में नौ दोषभेदों को अपने प्रमाण से अधिक समझें।।७४।।

त्रीनेव समया वृद्धया षडेकस्यातिशायने।

संसर्ग के छः भेद—एक दोष की अधिक वृद्धि के छ: भेद-१. वातवृद्ध पित्तवृद्धतर, २. पित्तवृद्ध वातवृद्धतर, ३. वातवृद्ध कफवृद्धतर, ४. कफवृद्ध वातवृद्धतर, ५. पित्तवृद्ध कफवृद्धतर, ६. कफवृद्ध पित्तवृद्धतर । उक्त संसर्ग-३ तथा ६ भेदों को मिला देने से ये ९ भेद हो जाते हैं।

त्रयोदश समस्तेषु-समस्त दोषवृद्धि के १३ भेद—इनके भेदों में दो-दो दोषों की वृद्धि तथा १-१ की अतिवृद्धि होने पर ६ भेद, तुल्यवृद्धि तथा तर-तम भेद से ६ और १ भेद के जोड़ने से ये १३ भेद होते हैं, जिन्हें आगे कहा जायेगा। उनका क्रम यह है।

-षड् द्वयेकातिशयेन तु॥७५ ॥

१३ भेदों के उदाहरण—इस दृष्टि से दो दोषों के अतिशय से तीन भेद और एक दोष के अतिशय से भी तीन भेद होते हैं, इस प्रकार ६ भेद हुए—१. कफवृद्ध, वात-पित्त अधिक वृद्ध २. पित्तवृद्ध, वात-कफ अधिक वृद्ध; ३. वातवृद्ध, पित्त-कफ अधिक वृद्ध; ४. पित्त-कफवृद्ध, वात अधिक वृद्ध; ५. वात-कफवृद्ध, पित्त अधिक वृद्ध ६. वात-पित्तवृद्ध, कफ अधिक वृद्ध ।। ७५ ।।

एकं तुल्याधिकैः-

वक्तव्य-एक भेद का निर्देश—१. वातवृद्ध, पित्तवृद्ध, कफवृद्ध।

वक्तव्य-उक्त तेरह भेद सन्निपातज विकारों में देखे जाते हैं।

-षट् च तारतम्यविकल्पनात्।

पुनः छः भेद-दोषों के तर-तम भेदों के विकल्प से पुनः छः भेद होते हैं। यथा—१. वातवृद्ध, पित्तवृद्धतर, कफवृद्धतम। २. वातवृद्ध, कफवृद्धतर, पित्तवृद्धतम। ३. पित्तवृद्ध, कफवृद्धतर, वातवृद्धतम। ४. पित्तवृद्ध, वातवृद्धतर, कफवृद्धतम। ५. कफवृद्ध, वातवृद्धतर, पित्तवृद्धतम। ६. कफवृद्ध, पित्तवृद्धतर, वातवृद्धतम।

पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः-

वृद्धदोषों का योग—इस प्रकार ऊपर कही गयी विधि से वृद्ध (बढ़े हुए ) दोषभेदों की २५ संख्या होती है।

-क्षीणैश्च तावतः॥७६॥

क्षीणदोषों का योग-इस प्रकार ऊपर कही गयी विधि से क्षीण (घटे हुए) दोषभेदों की संख्या भी २५ होती है।। ७६॥

ऊपर दिये गये दोषभेदों में 'वृद्ध' शब्द के स्थान पर 'क्षीण' शब्द को जोड़ देने से आप स्वयं क्षीण दोषभेदों का आकलन कर लेंगे। अतः ग्रन्थवृद्धि के भय से यहाँ क्षीण भेदों को नहीं दिया गया। इस प्रकार यहाँ तक कुल मिलाकर ५० दोषभेदों का वर्णन कर दिया गया है।

एकैकवृद्धिसमताक्षयैः षट् ते-

वृद्धि-सम-क्षयभेद से छः—एक-एक दोषों के वृद्धि, सम तथा क्षय भेद से निम्नलिखित ६ भेद होते हैं। यथा- १. वातवृद्ध, पित्तसम, कफक्षीण; २. पित्तवृद्ध, वातसम, कफक्षीण; ३. कफवृद्ध, पित्तसम, वातक्षीण; ४. कफवृद्ध, वातसम, पित्तक्षीण; ५. वातवृद्ध, कफसम, पित्तक्षीण; ६. पित्तवृद्ध, कफसम, वातक्षीण।

-पुनश्च षट् । एकक्षयद्वन्द्ववृद्धया सविपर्यययाऽपि ते॥७७॥

क्षय-वृद्धिभेद से पुनः छः भेद-एक दोष का क्षय तथा दो दोषों की वृद्धि जहाँ विपर्यय गति से देखी जाती है, वहाँ ये छ: भेद इस प्रकार होते हैं—१. वातक्षीण, पित्त-कफवृद्ध; २. पित्तक्षीण, वात-कफवृद्ध; ३. कफक्षीण, वात-पित्तवृद्ध । १. वात-पित्तक्षीण, कफवृद्ध; २. वात-कफक्षीण, पित्तवृद्ध; ३. पित्त-कफक्षीण, वातवृद्ध ।। ७७॥

भेदा द्विषष्टिर्निर्दिष्टाः-

बासठ दोषभेद—यहाँ तक ५० + ६ + ६ = ६२ भेदों की उक्त प्रकार से गणना कर दी गयी है।

–त्रिषष्टः स्वास्थ्यकारणम् ।

तिरसठवाँ भेद-तिरसठवाँ भेद स्वास्थ्य का कारण माना गया है। वह इस प्रकार है—वातपित्त-कफसम।

वक्तव्य यहाँ तक जो दोषभेद गिनाये गये हैं, उनमें ६२ भेद तो वे हैं जो रोगों की उत्पत्ति के कारण होते हैं और ६३वाँ भेद वह है, जो मानव को नीरोग अथवा स्वस्थ बनाये रखने में कारण होता है। यहाँ कुल मिलाकर दो प्रकार के दोषभेद कहे गये हैं—विषम दोषभेद ६२ और सम दोषभेद १; इस प्रकार इनकी संख्या ६३ होती है। अर्थात् आयुर्वेदशास्त्र का मूल उद्देश्य है—'धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्'। वात आदि दोषों को समान स्थिति में बनाये रखना। इसी को प्रकारान्तर से इस प्रकार कहा गया है—'समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते' । अष्टांगहृदय- सूत्रस्थान १।२० में कहा गया है—'रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता' । दोषभेदों का वर्णन देखें—च.सू. १७/४१ से ४४ तक।

संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषां दोषांस्तु क्षयसमताविवृद्धिभेदैः।

आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान् जानीयादवहितमानसो यथास्वम् ॥ ७८॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने दोषभेदीयो नान द्वादशोऽध्यायः॥१२॥

दोषों के अनन्त भेद-उपर्युक्त दोषभेदों का रस-रक्त आदि धातुओं तथा पुरीष आदि मलों के साथ संसर्ग हो जाने से और उनके क्षय, समता एवं वृद्धि के भेदों से, तर-तम के संयोगों से उक्त वात आदि दोषों के असंख्य भेद हो सकते हैं। चिकित्सक का कर्तव्य है कि उन भेदों-उपभेदों को भी सावधान होकर ठीक प्रकार से समझने का प्रयत्न करे।। ७८ ।।

वक्तव्य—यहाँ जिस प्रकार दोषों के भेदों की चर्चा की गयी है, इसी प्रकार अष्टांगहृदय-सूत्रस्थान के १०वें अध्याय में मधुर आदि रसों के विविध संयोगों की चर्चा की गयी है। उसे भी चिकित्सा की दृष्टि से देखें। रसभेदों की संख्या भी इसी प्रकार अनगिनत हो सकती है।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में दोषभेदीय नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ।।१२।।

|

|||||