|

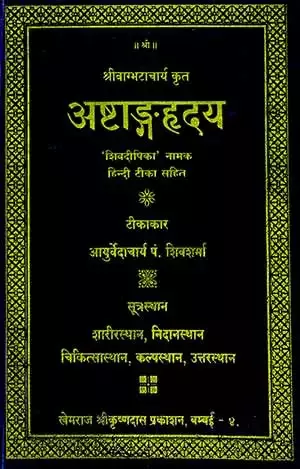

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

त्रयोदशोऽध्यायः

अथातो दोषोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब यहाँ से हम दोषोपक्रमणीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपक्रम-उपक्रमण का अर्थ है—चिकित्सा। इसके पहले अध्याय में विकारयुक्त अर्थात् घटे-बढ़े हुए वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा पुरीष आदि मलों की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए, कहा गया है। अतः उनकी चिकित्सा करने के दृष्टिकोण से प्रस्तुत अध्याय का यहाँ उपक्रम किया जा रहा है। अथवा उक्त विषय को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं लक्षणस्कन्ध का वर्णन करने के बाद अब यह औषधस्कन्ध प्रस्तुत है।

संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत–च.चि. ३०; सु.उ. ६४ तथा अ.सं.सू. २१ एवं २३ में देखें।

वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनं मृदु।

स्वाद्वम्ललवणोष्णानि भोज्यान्यभ्यङ्गमर्दनम् ॥१॥

वेष्टनं त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकम् ।

स्निग्धोष्णा बस्तयो बस्तिनियमः सुखशीलता॥२॥

दीपनैः पाचनैः सिद्धाः स्नेहाश्चानेकयोनयः।

विशेषान्मेद्यपिशितरसतैलानुवासनम् ॥३॥

वातदोष-चिकित्सा—स्नेह-प्रयोग ( पान ), स्वेदन ( पसीना लाने के उपाय ), हलका संशोधन (वमन, विरेचन आदि), मधुर, अम्ल, लवण रस तथा उष्ण भोजनों का प्रयोग, अभ्यंग ( उबटन ), मर्दन (मुट्ठी, चम्पी, दबाना आदि), वेष्टन ( पट्टी आदि से बाँधना), त्रासन (डराना-धमकाना), सेंक, मद्य का सेवन, उसमें भी पीठी और गुड़ से निर्मित मद्य का सेवन, स्निग्ध तथा उष्ण बस्तियों का नियमानुसार सेवन करना, सुखपूर्वक समय बिताना (व्यर्थ की दौड़-धूप से वातदोष बढ़ जाता है, अतः आराम करना), अग्निवर्धक तथा पाचनकारक द्रव्यों द्वारा तैयार किये गये अनेक प्रकार के स्नेहों का सेवन करना, विशेष रूप से सूअर, भैंसा आदि मेदस्वी प्राणियों के मांस तथा मांसरस का सेवन अथवा वातहर तैलों (नारायण तैल, एरण्ड तैल आदि ) की अनुवासन बस्ति का प्रयोग करें।।१-३ ।।

पित्तस्य सर्पिषः पानं स्वादुशीतैर्विरेचनम् ।

स्वादुतिक्तकषायाणि भोजनान्यौषधानि च ॥४॥

सुगन्धिशीतहृद्यानां गन्धानामुपसेवनम्।

कण्ठे गुणानां हाराणां मणीनामुरसा धृतिः॥५॥

कर्पूरचन्दनोशीरैरनुलेपः क्षणे क्षणे।

प्रदोषश्चन्द्रमाः सौधं हारि गीतं हिमोऽनिलः॥६॥

अयन्त्रणसुखं मित्रं पुत्रः सन्दिग्धमुग्धवाक् ।

छन्दानुवर्तिनो दाराः प्रियाः शीलविभूषिताः॥७॥

शीताम्बुधारागर्भाणि गृहाण्युद्यानदीर्घिकाः।

सुतीर्थविपुलस्वच्छसलिलाशयसैकते॥८॥

साम्भोजजलतीरान्ते कायमाने द्रुमाकुले।

सौम्या भावाः पयः सर्पिविरेकश्च विशेषतः॥९॥

पित्तदोष-चिकित्सा-घृतपान, मधुर तथा शीतवीर्य द्रव्यों द्वारा विरेचन कराना, मधुर, तिक्त तथा कषाय रस-प्रधान भोजनों एवं औषधों का प्रयोग, सुगन्धित, शीतल तथा हृदय को प्रिय लगने वाले गन्धों का समीप से सेवन करना, गले में कण्ठियों, हारों तथा मणियों को ( हृदय में) धारण करें। कपूर, चन्दन, खस का बार-बार अनुलेप लगायें। वास्तव में ये लेप सूख जाने पर कष्टकारक होते हैं, अत: सूखे हुए लेप को हटाकर तब ताजा लेप उन-उन अवयवों पर लगायें। प्रदोष ( सायंकाल ) का समय, चन्द्रमा, सौध (चूना पुता हुआ भवन—यह कुछ दिन शीतल रहता है ) में निवास, मनोहर गीत, शीतल वायु, अयन्त्रणसुखमित्र (ऐसा मित्र जो मनचाहा सुख दे सके), मधुर तथा तोतली बोली बोलने वाला पुत्र, मन के अनुरूप व्यवहार करने वाली, प्रिय, सुशील तथा सुशोभित स्त्रियाँ, शीतल जल की धाराओं वाले फुहारों से युक्त घर, बगीचे, बावड़ियाँ, सुन्दर घाट वाले, विस्तृत, साफ-सुथरे जल वाले जलाशय के समीप बालू ऊँचे स्थान से बने हुए पर बैठना, खिले हुए कमलों से युक्त तालाब के तट पर जहाँ घास-फूस का घर बनाया गया हो और जो चारों ओर हरे-भरे पेड़ों से घिरा हुआ हो ऐसे स्थानों पर निवास करना, सभी मन को प्रसन्न करने वाले भावों ( रहन-सहन की व्यवस्था) से युक्त स्थान पर विहार करना; विशेष करके दूध तथा घी का सेवन करना और विरेचन कराना—ये पित्तदोष की चिकित्सा है।। ४-९।।

वक्तव्य-अयन्त्रणसुखं मित्रम्-मित्र का पास में रहना सुखद होता है और उसकी बात को मानना यन्त्रणा जैसा कष्ट नहीं देती। कायमानम् अन्यत्र इसका अर्थ है—शरीर के बराबर और यहाँ तृणादिरचिता- गारम्' । प्रदोषः—यह समय चन्द्रमा के न रहने पर भी सुखद एवं शीतल होता है।

श्लेष्मणो विधिना युक्तं तीक्ष्णं वमनरेचनम् ।

अन्नं रूक्षाल्पतीक्ष्णोष्णं कटुतिक्तकषायकम् ॥१०॥

दीर्घकालस्थितं मद्यं रतिप्रीतिः प्रजागरः।

अनेकरूपो व्यायामश्चिन्ता रूक्षं विमर्दनम्॥११॥

वशेषाद्वमनं यूषः क्षौद्रं मेदोघ्नमौषधम्।

धूमोपवासगण्डूषा निःसुखत्वं सुखाय च ॥१२॥

कफदोष-चिकित्सा—इसमें विधिपूर्वक तीक्ष्ण वमन तथा विरेचन का प्रयोग करें। आहार—रूक्ष, मात्रा में थोड़ा, तीक्ष्ण ( मरिच आदि द्रव्य ), उष्णवीर्य वाले पदार्थ; कटु, तिक्त, कषाय रस से युक्त पदार्थों का सेवन करें; पुराना मद्य, स्त्री-सहवास में प्रीति, रात में अधिक जागना, विविध प्रकार का व्यायाम (परिश्रम वाले कार्य), चिन्तन (फिकर ) करना, रूक्ष पदार्थों ( सोंठ आदि) को शरीर पर मलना, विशेष करके इसमें वमन कराना, दालों का यूष (रस), मधु, मेदोनाशक चिकित्सा, धूमपान, उपवास, गण्डूष धारण करना तथा सुखसाधनों का त्याग करना—ये सब सुखद होते हैं।। १०-१२ ।।

वक्तव्य—महर्षि वाग्भट के उक्त विवेचन का मूल आधार च.सू. २०।१२ से १९ तक है, इन्हें देखें। विशेष रूप से वातज विकारों में बस्तिप्रयोग, पित्तज विकारों में विरेचन और कफज विकारों में वमन-प्रयोग चिकित्सा के मूल आधार हैं। ‘उपक्रम' का अर्थ है—चिकित्सा। देखें मेदिनी-कोष।

उपक्रमः पृथग्दोषान् योऽयमुद्दिश्य कीर्तितः।

संसर्गसन्निपातेषु तं यथास्वं विकल्पयेत् ॥१३॥

विषयोपसंहार—यहाँ जो यह वात आदि दोषों की चिकित्सा का निर्देश किया गया है, इसे संसर्गज (द्वन्द्वज ) रोगों तथा सन्निपातज रोगों में दोषानुसार देखकर प्रयोग करना चाहिए। १३ ।।

ग्रैष्मः प्रायो मरुत्पित्ते वासन्तः कफमारुते ।

मरुतो योगवाहित्वात्, कफपित्ते तु शारदः॥१४॥

चिकित्सा-निर्देश—वातज एवं पित्तज रोगों में प्रायः ग्रीष्म-ऋतुचर्या में कहे गये आहार-विहारों का सेवन, कफज तथा वातज रोगों में वसन्त-ऋतुचर्या का सेवन करें। क्योंकि वात या वायु योगवाही होता है अर्थात् वह उष्णकाल में उष्ण और शीतकाल में शीत हो जाता है। कफज और पित्तज रोगों में शरद्-ऋतुचर्या में कहे गये पदार्थों का सेवन करें।।१४।।

चय एव जयेद्दोषं कुपितं त्वविरोधयन्।

सर्वकोपे बलीयांसं शेषदोषाविरोधतः॥१५॥

चिकित्सा का समय-जब दोषों का संचय होता है, उसी समय उनको शान्त कर देना चाहिए। यदि उस समय कोई दोष कुपित हुआ हो तो संचित दोष को शान्त करते समय उसके साथ विरोध न करते हुए कुपित दोष की भी चिकित्सा कर लेनी चाहिए। यदि सब दोष कुपित हुए हों तो उनमें जो बलवान् दोष हो उसकी पहले शान्ति करनी चाहिए, किन्तु ध्यान रहे कि शेष दोषों के साथ उस चिकित्साक्रम का विरोध नहीं होना चाहिए।।१५।।

प्रयोगः शमयेद्व्याधिमेकं योऽन्यमुदीरयेत् ।

नाऽसौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्॥१६॥

शुद्ध प्रयोग का परिचय-जो औषध-प्रयोग (चिकित्सा) एक रोग अथवा एक दोष को शान्त करता है और दूसरे रोग या दोष को उभाड़ देता है, वह प्रयोग विशुद्ध ( उत्तम ) नहीं कहा जा सकता है। शुद्ध प्रयोग तो वह है जो एक रोग या दोष को शान्त तो कर दे, किन्तु दूसरे रोग को न उभाड़े।। १६ ।।

वक्तव्य—इस दृष्टि से प्रचलित चिकित्सा-पद्धतियों की ओर देखिये, क्या इतना उदार सिद्धान्त किसी अन्य पद्धति का है ? आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य पद्धतियाँ तो रोग के तात्कालिक लाभ तक ही मात्र अपना कर्तव्य समझती हैं, अस्तु।

व्यायामादूष्मणस्तैक्ष्ण्यादहिताचरणादपि।

कोष्ठाच्छाखास्थिमर्माणि द्रुतत्वान्मारुतस्य च॥

दोषा यान्ति-

दोषों का स्थानान्तर गमन—व्यायाम अथवा शारीरिक श्रम करने से, जठराग्नि की तीक्ष्णता से, अहित- कर आहार-विहार करने से तथा वातदोष के शीघ्रगामी होने से उक्त वात आदि दोष कोष्ठ (नामक आभ्यन्तर रोगमार्ग में ) से शाखा (नामक बाह्य रोगमार्ग) में अथवा अस्थि (मध्यम रोगमार्ग ) में पहुँच जाते हैं।।१७।।

-तथा तेभ्यः स्रोतोमुखविशोधनात्।

वृद्धयाऽभिष्यन्दनात्पाकात्कोष्ठं वायोश्च निग्रहात् ॥१८॥

दोषों का कोष्ठगमन—और स्रोतों के मुखों की शुद्धि हो जाने से, उनकी वृद्धि होने से, अभिष्यन्द होने से, पाक होने से अथवा वातदोष के निग्रह (अवरोध ) से बाह्य तथा मध्यम रोगमार्ग से कोष्ठ की परिधि में दोष पहुँच जाते हैं।। १८ ।।

तत्रस्थाश्च विलम्बेरन् भूयो हेतुप्रतीक्षिणः।

पुनः रोगोत्पादन—जब तक दोष कोष्ठप्रदेश में रहते हैं कोई रोग-विशेष को उत्पन्न नहीं करते, किन्तु वे पुनः विकारोत्पादक हेतुओं (निदानों) की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अपने अनुरूप कारणों को पाकर वे रोगोत्पत्ति कर देते हैं।

ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ॥१९॥

अन्य स्थानों में दोषप्रकोप-वे वात आदि दोष काल, देश, अपथ्य आहार-विहार द्वारा बल (शक्ति) पाकर अतएव प्रबल होकर दूसरे-दूसरे दोषों के आशयों में जाकर भी कुपित होकर रोगों को उत्पन्न कर देते हैं॥१९॥

तत्रान्यस्थानसंस्थेषु तदीयामबलेषु तु।

कुर्याच्चिकित्साम्-

चिकित्सा-निर्देश—इस स्थिति में यदि दूसरे दोष के आशय में स्थित दोष यदि दुर्बल हो तो उस स्थान में स्थित दोष सम्बन्धी चिकित्सा करनी चाहिए। यदि दोष बलवान् हो तो पहले उसी दोष की चिकित्सा करनी चाहिए।

स्वामेव बलेनान्याभिभाविषु॥२०॥

आगन्तुं शमयेद्दोषं स्थानिनं प्रतिकृत्य वा।

यदि वह दोष अपनी शक्ति से निर्दिष्ट स्थान (आशय) वाले दोष को दबाकर स्थित हो तो उस (बलवान् ) दोष की चिकित्सा करे। अथवा स्थानीय मूल दोष की चिकित्सा करके तब आगन्तुज ( दूसरे स्थान से आये हुए ) दोष की चिकित्सा करनी चाहिए ।।२०।।

प्रायस्तिर्यग्गता दोषाः क्लेशयन्त्यातुरांश्चिरम् ॥२१॥

कुर्यान्न तेषु त्वरया देहाग्निबलवित् क्रियाम् ।

तिर्यग्गत दोष-चिकित्सा–प्रायः तिर्यक् ( तिरछे अर्थात् मध्यम रोग ) मार्गों में गये हुए दोष चिरकाल तक रोगियों को कष्ट देते रहते हैं, अतः शरीरबल एवं अग्निबल को जानने वाला चिकित्सक शीघ्रता से इनकी चिकित्सा न करे अर्थात् धीरे-धीरे इनकी चिकित्सा करे।। २१ ।।

शमयेत्तान् प्रयोगेण सुखं वा कोष्ठमानयेत् ॥ २२॥

ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांश्च यथासन्नं विनिर्हरेत् ।

चिकित्सा-विधि-तिर्यग्गत दोषों के लंघन या पाचन आदि विधियों से अथवा स्नेहन तथा स्वेदन विधियों से सरलता से उन दोषों को कोष्ठ की ओर ले आये और जब वे दोष कोष्ठ में आ जाते हैं, तो उन्हें विरेचन विधि से बाहर निकालने का प्रयास करे ।। २२ ।।

स्रोतोरोधबलभ्रंशगौरवानिलमूढताः ॥२३॥

आलस्यापक्तिनिष्ठीवमलसङ्गारुचिक्लमाः।

लिङ्गं मलानां सामानां, निरामाणां विपर्ययः॥

साम-निराम दोषों के लक्षण–स्रोतों में रुकावट, शारीरिक बल का क्षीण होना, शरीर में भारीपन, वातदोष का प्रतिलोम होना, आलस्य (शक्ति रहने पर भी काम करने की इच्छा का न होना), भोजन का न पचना, बार-बार थूक का आना, पुरीष आदि मलों के निकलने में रुकावट, अरुचि और क्लम ( सुस्ती )—ये लक्षण आमदोषयुक्त वात आदि दोषों के होते हैं और इनके विपरीत लक्षण निरामदोषों के होते हैं ।।२३-२४ ।।

ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्।

दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥२५॥

आम का वर्णन-ऊष्मा (अग्नि ) का बल घट जाने से जिस रसधातु का भलीभाँति पाक नहीं हो पाता और जो आमाशय में वात आदि दोषों से दूषित हो जाता है, उस रस को 'आम' कहते हैं।। २५ ।। वक्तव्य—इस विषय को विस्तृत रूप से समझने के लिए सुश्रुत-उत्तरतन्त्र अध्याय ५६ का सम्पूर्ण अवलोकन करें।

अन्ये दोषेभ्य एवाति दुष्टेभ्योऽन्योऽन्यमूर्च्छनात् ।

कोद्रवेभ्यो विषस्येव वदन्त्यामस्य सम्भवम् ॥

आम-सम्बन्धी मतान्तर—कुछ आचार्यों का मत है कि अत्यन्त दुष्ट वात आदि दोषों का आपस में मिश्रण होने से उस प्रकार 'आम' की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे कोदों नामक धान्य में से विष की॥२६ ।।

आमेन तेन सम्पृक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः।

सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः॥२७॥

सामदोष एवं सामरोग—उक्त 'आम' से युक्त वात आदि दोष एवं रस आदि सातों धातु दूषित होने पर 'साम' अर्थात् आमदोषयुक्त कहे जाते हैं। उन दोषों तथा दूष्यों के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि रोग भी 'साम' कहे जाते हैं। यथा—आमज्वर, आमातिसार आदि ।। २७।।

सर्वदेहप्रविसृतान् सामान् दोषान् न निर्हरेत् ।

लीनान् धातुष्वनुत्क्लिष्टान् फलादामाद्रसानिव ॥

आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्निर्हरत्वतः।

सामंदोषों की चिकित्सा—सम्पूर्ण शरीर में फैले हुए सामदोषों को निकालने का प्रयत्न न करे, क्योंकि वे दोष रस आदि धातुओं में विलीन ( मिले-जुले ) रहते हैं और बाहर निकलने के लिए उन्मुख नहीं होते, ऐसी स्थिति में उन्हें न निकाले और वे दोष भी उस प्रकार नहीं निकल पाते, जैसे कच्चे फल में से रस नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में यदि उन दोषों को निकालने का प्रयास किया जायेगा तो वे आश्रय ( उस-उस शरीरावयव) के ही विनाशक हो सकते हैं।।२८।।

पाचनैर्दीपनैः स्नेहैस्तान् स्वेदैश्च परिष्कृतान् ॥२९॥

शोधयेच्छोधनैः काले यथासन्नं यथाबलम् ।

दोषनिर्हरण-विधि—अतः उन आमदोषों को निकालने के लिए उन्हें पाचन, दीपन, स्नेहन एवं स्वेदन प्रयोगों के द्वारा परिष्कृत (शोधन योग्य) करके शोधन योग्य काल (ऋतु ) में यथासन्न ( जिस ओर से आकर दोष रुके हों) और यथाबल ( रोग तथा रोगी की शक्ति के अनुसार ) शोधनविधियों से उनका शोधन करें।॥२९॥

हन्त्याशु युक्तं वक्त्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान् ॥ ३०॥

घ्राणेन चोर्ध्वजत्रूत्थान् पक्वाधानाद्देन च।

आसन्न दोष का निर्हरण—इस स्थिति में प्रयोग किया गया शोधनकारक औषधद्रव्य आमाशय में स्थित दोषों ( मलों) को वमन विधि से मुख द्वारा निकाल देता है। नासिका के छिद्रों द्वारा जत्रु के ऊपरी भाग में स्थित विकारों को निकाल देता है। पक्वाशयगत मलों को शोधन औषध गुदमार्ग से निकाल देता है।। ३० ।।

वक्तव्य तात्पर्य यह है कि मुख द्वारा प्रयुक्त औषधद्रव्य वमन द्वारा, नासिका द्वारा प्रयुक्त रेचकनस्य नासिका के छिद्रों द्वारा दोष-निर्हरण करता है और निरूहणबस्ति द्वारा दिये गये औषधद्रव्य पक्वाशयस्थित दोषों को गुदमार्ग से निकाल देते हैं। यही तात्पर्य 'यथासन्न' शब्द का है।

उक्लिष्टानध ऊर्ध्वं वा न चामान् वहतः स्वयम् ॥३१॥

धारयेदौषधैर्दोषान् विधृतास्ते हि रोगदाः।

दोषनिर्हरण-निर्देश—बाहर निकलने के लिए ऊपर तथा नीचे से प्रवृत्त अथवा गुदमार्ग से स्वयमेव बहते हुए आमदोषों को स्तम्भन औषधों का प्रयोग करके न रोकें, क्योंकि रोके गये वे आमदोष अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं।। ३१ ।।

प्रवृत्तान् प्रागतो दोषानुपेक्षेत हिताशिनः ॥३२॥

विबद्धान् पाचनैस्तैस्तैः पाचयेन्निर्हरेत वा।

दोषनिर्हरण-विवेक—अतएव हित भोजन करने वाले रोगी के स्वयं प्रवृत्त हुए दोषों की पहले उपेक्षा करें अर्थात् उन्हें प्रवृत्त होने ( निकल जाने ) दें और जो आमदोष शरीर में रुके हुए हों, उन्हें उचित पाचनकारक औषधद्रव्यों से पचायें अथवा उनको निकालने का प्रयत्न न करें। उक्त ३१ तथा ३२वें पद्य में प्रयुक्त 'दोष' शब्द का अर्थ—मल है।।३२ ।।

श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् ॥३३॥

ग्रीष्मवर्षाहिमचितान् वाय्वादीनाशु निर्हरेत् ।

शोधन का काल-श्रावण, कार्तिक, चैत्र ये मास साधारण ( सम-शीतोष्ण ) होते हैं, अतएव इन मासों में क्रम से ग्रीष्म, वर्षा, हिम (हेमन्त ) ऋतु में संचित वात, पित्त तथा कफ दोषों को शीघ्र शोधन द्रव्यों के प्रयोगों से निकाल डालें।।३३।।

अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः॥३४॥

सन्धौ साधारणे तेषां दुष्टान् दोषान् विशोधयेत् ।

सहेतुक शोधन काल—उक्त कालों में शोधन कराने का कारण-निर्देश-ग्रीष्मकाल में गर्मी अधिक होती है, वर्षाकाल में वर्षा अधिक होती है और हेमन्त ऋतु में शीत अधिक पड़ता है, अतः ऋतुसन्धि में तथा उक्त साधारण काल में ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त ऋतुओं में दूषित हुए दोषों का शोधन करना चाहिए। ३४।।

स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य, व्याधौ व्याधिवशेन तु॥३५॥

शोधन का दृष्टिकोण-उक्त दोषशोधन का निर्देश सामान्य रूप से स्वस्थ पुरुष के लिए कहा गया है, क्योंकि समय पर संचित दोषों का निर्हरण हो जाने से उसका स्वास्थ्य बना रहेगा। रुग्णावस्था में तो रोग की स्थिति के अनुसार दोषों का निर्हरण करना पड़ता है।। ३५ ।।

कृत्वा शीतोष्णवृष्टीनां प्रतीकारं यथायथम् ।

प्रयोजयेत्क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेत् ॥३६॥

शोधन की विशिष्ट विधि—रुग्णावस्था में शीत, उष्ण, वर्षा के कारण होने वाली बाधाओं का प्रतीकार करके यथोचित विधि से वमन-विरेचन ( संशोधनों) का प्रयोग कराना ही चाहिए। इसमें क्रियाकाल को हाथ से न जाने दें।। ३६ ।।

युञ्ज्यादनन्नमन्नादौ मध्येऽन्ते कवलान्तरे। ग्रासे ग्रासे मुहुः सान्नं सामुद्रं निशि चौषधम् ॥३७॥ औषध-सेवन के १० काल-औषध का प्रयोग निम्नलिखित समयों में करें- १. अनन्न, इसमें केवल औषध का सेवन करें; जैसे—लंघन काल में। २. अन्न खाने से पहले अर्थात् औषध खाने के बाद भोजन करना। ३. अन्न (आहार ) के बीच में, जैसे-भोजन के बीच-बीच में जल पिया जाता है। ४. अन्न के अन्त में। ५. कवल (कौर-ग्रास ) के बीच में; यह दो प्रकार से होता है-१. कौर के बीच में डालकर अथवा २. दो कौरों के बीच में; जैसे—पहला कौर खाया फिर औषध, फिर दूसरा कौर। ६. प्रत्येक ग्रास के साथ। ७. मुहुः—दिनभर में अनेक बार। ८. सान्नं—अन्न के साथ मिलाकर । ९. सामुद्गं—अन्न से सम्पुटित करके। १०. निशिसोते समय ।। ३७ ।।

वक्तव्य-सुश्रुत ने औषध-सेवन के दस कालों का वर्णन इस प्रकार किया है—'अत ऊर्ध्वं दशौषध- कालान् वक्ष्यामः। तत्राभक्तं प्राग्भक्तमधोभक्तं मध्येभक्तमन्तराभक्तं सभक्तं सामुद्गं मुहुर्मुहुर्तासग्रासान्तरं चेति दशौषधकालाः ॥ (सु.उ. ६४१६५ ) इसकी व्याख्या इसी क्रम में ८३ तक सुश्रुत में ही देखें। आचार्य शार्ङ्गधर ने औषध-सेवन के पाँच कालों का ही उल्लेख किया है। आचार्यों के अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। देखें-शा.सं.पू.खं. २।२ से १२ तक और च.चि. ३०।२९७ से ३०३ तक।

कफोद्रेके गदेऽनन्नं बलिनो रोगरोगिणोः।

अन्नादौ विगुणेऽपाने, समाने मध्य इष्यते ॥ ३८॥

व्यानेऽन्ते प्रातराशस्य, सायमाशस्य तूत्तरे।

ग्रासग्रासान्तयोः प्राणे प्रदुष्टे मातरिश्वनि ।। ३९ ॥

मुहुर्मुहुर्विषच्छर्दिहिध्मातृट्श्वासकासिषु।

योज्यं सभोज्यं भैषज्यं भोज्यैश्चित्रैररोचके॥४०॥

कम्पाक्षेपकहिध्मासु सामुद्रं लघुभोजिनाम्।

ऊर्ध्वजत्रुविकारेषु स्वप्नकाले प्रशस्यते ॥४१॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने दोषोपक्रमणीयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥१३॥

रोगानुसार औषध-सेवनकाल–यहाँ रोगानुसार उक्त दस औषध-सेवनकालों का प्रयोग निर्देश किया जा रहा है- (१) अनन्न औषध का प्रयोग कफदोष का प्रकोप होने पर, बलवान् रोग में तथा बलवान् रोगी में किया जाता है। (२) अन्न के आदि में अपानवायु की गति विलोम होने पर औषध दी जाती है। (३) भोजन के मध्य में औषध का प्रयोग समानवायु की विकृति में किया जाता है। (४) भोजन के अन्त में औषध का प्रयोग दिन के भोजन के अन्त में व्यानवायु के विकृत होने पर और रात्रि के भोजन के अन्त में उदानवायु के विकृत होने पर किया जाता है। (५) ग्रास के अन्त में सेवन की गयी औषधि प्राणवायु की विकृति में दी जाती है। (६) ग्रास में मिलाकर दी गयी औषधि भी प्राणवायु की विकृति में लाभप्रद होती है। (७) बार-बार औषध-प्रयोग विषविकार, वमन, हिचकी, तृषा (प्यास का अधिक लगना), श्वास तथा कास रोगों में लाभप्रद होता है। (८) सभोज्यं (भोजन-पदार्थों में मिलाकर ) किया गया औषध-प्रयोग अरोचक रोग में करना चाहिए, वे भोजन विविध प्रकार के तथा रुचिकारक हों। (९) सामुद्ग औषध-प्रयोग कम्परोग, आक्षेपक और हिध्मा (हिचकी) में करना चाहिए। इन रोगियों को लघु भोजन करने वाला होना चाहिए। (१०) निशि ( सोते समय ) में किया गया औषध-प्रयोग जत्रुअस्थि (Collar bone ) के ऊपरी भाग में होने वाले कान, नाक आदि के रोगों में लाभप्रद होता है।। ३८-४१ ।।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में दोषोपक्रमणीय नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।।१३।।

|

|||||